Fahrende Ritter - II

Von den Militärtouristen des Imperialismus bis zu den Rambos in Bosnien.

Mit der Zeit fanden sich viele Adlige damit ab, ihren Fürsten

als Offiziere in den neuen stehenden Armeen zu dienen. Denn für die

Fürsten hatte sich der Militärdienst als wichtiges Mittel erwiesen,

um den eigenen unruhigen Adel etwas zu befrieden, und so waren sie diesem

sehr entgegengekommen. Die Offiziersstellen wurden fast ausschließlich

für den Adel reserviert und die Uniformen immer prächtiger. In

jeder Armee gab es exklusive Garderegimenter und vor allem zählte

die Kavallerie wieder etwas. Natürlich gab es weiterhin jede Menge

Abenteurer und Glücksritter, die in fremden Diensten oder auf eigene

Faust ihrem Glück hinterher jagten - vielleicht sogar mehr als jemals

zuvor. Es fällt jedoch auf, dass sie ihr realitätsfernes Gebaren

weitgehend verloren haben, das diese Schicht in der Umbruchszeit des 15.

und 16. Jahrhunderts so deutlich charakterisierte. Im Ancien Régime

trifft man kaum auf den Typus des fahrenden Ritters, da sich die adlige

Lebenswelt mit all ihren Symbolen und Ritualen im Offizierskorps noch einmal

verwirklichte. Auch die Französische Revolution änderte vorerst

nur wenig daran. Die ganze Entwicklung erfuhr unter

Napoleon eher noch

einmal einen letzten hybriden Höhepunkt. Uniformen und Orden wurden

noch pompöser, die Kavallerieattacken noch schneidiger und Abenteuer

gab es im Sonderabgebot.

Das böse Erwachen kam danach. Eine ganze Generation war von Glanz

und Heroismus der napoleonischen Kriege geprägt worden und musste

sich nun wieder in die Banalitäten des Friedens finden. Fast noch

schlimmer war es für die zu spät Geborenen. Sie wurden mit Memoiren

und Erzählungen der "glorreichen Zeit" groß gezogen, nur um

festzustellen, dass die Welt keine Helden mehr brauchte. Typisch für

sie ist vielleicht der dem österreichischen Hochadel entstammende

Fürst Friedrich von Schwarzenberg. Erst 1800 geboren sehnte er sich

sein ganzes Leben nach einem "Gewittersturm", was er dann so formulierte:

"Für die jüngeren Leute, welche in dieser Glanzepoche der Dampf-

und Eisenbahmmirakel aufgewachsen sind, welche das goldene Zeitalter und

das goldene Kalb anbeten, ist dieses Bedürfnis weit geringer; aber

unsereiner, den die Mutter unter dem Donner der Kanonen einlullte, an dessen

Wiege die Riesenschatten der napoleonischen Kaiserzeit vorüberwandelten,

der in der damaligen eisernen Zeit mit der Feuertaufe sub invocatione Schills,

Hofers, Körners getauft wurde, dem ist und wird nicht wohl in dieser

Aktienwelt; mitsamt aller ihrer Dampf-, Gold- und Papierherrlichkeit ist

es denn doch eine Misere."

Gelangweilt vom andauernden Frieden nahm Schwarzenberg als Hauptmann

seinen Abschied und schloß sich den Franzosen bei der Eroberung von Algier

an. 1838 ging er dann nach Spanien zu den Carlisten. In den 40er Jahren

nahm er als Tourist lediglich an mehreren preußischen und österreichischen

Manövern teil. 1846 diente er wieder in der österreichischen

Armee während des galizischen Aufstandes. Dann eilte er zum Aufstand der

katholischen Kantone in die Schweiz und kämpfte anschließend

in Ungarn und Italien. Seine Memoiren betitelte er bezeichnenderweise "Aus

dem Wanderbuch eines verabschiedeten Landsknechts", wodurch seine rückwärts

gewandte romantisierende Einstellung unterstrichen wird.

Männer wie Schwarzenberg waren absolut keine Seltenheit. Zu ihm

und seinen Standesgenossen waren sogar noch jede Mange bürgerliche

Ex-Offiziere gestoßen, und da die Großmächte in Europa

in der ersten Hälfte des Jahrhunderts große Konflikte vermieden,

kann man für diese Zeit wahrscheinlich in jeder noch so unbedeutenden

Revolution oder noch so vergessenem Kleinkrieg im letzten Winkel der Welt

einige Veteranen der napoleonischen Kriege entdecken. Viele erwiesen sich

als gute Soldaten und passten sich den neuen Gegebenheiten an. Andere wurden

jedoch als echte fahrende Ritter auf einer Woge von Idealismus herangespült.

So diskutierten die Freiwilligen, die Simon Bolivar zu Hilfe eilen wollten,

wochenlang Farbgebung und Zuschnitt ihrer neuen Uniformen und zerstritten

sich über die Rangordung.

Am deutlichsten wird der Bruch zwischen Vorstellung und Realität

aber bei den sogenannten Philhellenen, die nach dem griechischen Aufstand

von 1821 nach Griechenland zogen. Sold war dort nicht zu erwarten und die

meisten mußten sich selbst ausrüsten und auf eigene Kosten reisen.

Aber viele ehemalige Offiziere träumten von einer steilen Karriere

in einer noch zu gründenden griechischen Armee und von glorreichen

Heldentaten, von einem Kampf um Troja, von Perserkriegen und Alexanderzügen.

Doch wie immer, wenn Träumer in den Krieg ziehen, folgte die Ernüchterung

auf dem Fuß. Statt einem von edlen Hellenen bewohnten blühenden

Arkadien fanden sie ein Land mit wildem Dornengestrüpp und stinkenden

Schäfern. Niemand hatte auf sie gewartet und die Bevölkerung

zeigte nur wenig Enthusiasmus, war unfreundlich und verlangte gutes Geld

für Unterkunft und Verpflegung. Viele der Neuankömmlinge reisten

deshalb, nachdem sie ihr ganzes Geld ausgegeben hatten, unverrichteter

Dinge und enttäuscht wieder ab. Andere starben in dem Fischerdorf

Missolunghi am Fieber. Unter ihnen der berühmte englische Dichter

Lord Byron, den ebenfalls das Fieber hinwegraffte, bevor er große

Heldentaten vollbringen konnte. Zudem führten die Griechen einen äußerst

grausamen Partisanenkrieg, in dem türkische Gefangene gefoltert und

Zivilisten massenhaft abgeschlachtet wurden. In den wenigen Gefechten schlugen

sich die Philhellenen zwar tapfer, indem sie sich der türkischen Übermacht

entgegenstellten, wie das europäische Infanterie eben so machte. Die

Griechen verachteten sie dagegen als Feiglinge, da diese lediglich aus

der Deckung ein paar Schüsse abgaben und dann das Weite suchten. Zu

der Einsicht, dass diese einen der Situation angemessen Kampf führten,

konnten sie sich nicht durchringen.

Aber auch nachdem die von der napoleonischen Zeit direkt geprägten

Generationen in die Jahre gekommen war, riss der Strom an gelangweilten

Offizieren nicht ab. Sehr beliebt war es, sich beurlauben zu lassen und

sich der Armee einer kriegsführenden Macht als "Beobachter" anzuschließen.

Hierzu boten die Kolonialkriege der Engländer und Franzosen immer

mal wieder Gelegenheit. Mit etwas Glück kam man dabei auch wirklich

mal zum Schuss und konnte ein paar exotische Trophäen mit nach Hause

bringen. Große Risiken waren mit diesen Expeditionen selten verbunden.

So schreibt die China Mail 1862 über die Feldzüge der Europäer

gegen die Taiping in China: "An expedition against the rebels is now shown

to be so harmless to those engaged in it that we may expect to hear of

gentlemen giving their wives and sisters a pic-nic in front of the next

town that is besieged, when we have no doubt that much amusement could

be had among the engineers and artillery by allowing the girls to point

the guns. And this is the sort of warfare in which the heart of the jaded

and harassed soldier is to be cheered with loot!"

Aber auch nachdem die von der napoleonischen Zeit direkt geprägten

Generationen in die Jahre gekommen war, riss der Strom an gelangweilten

Offizieren nicht ab. Sehr beliebt war es, sich beurlauben zu lassen und

sich der Armee einer kriegsführenden Macht als "Beobachter" anzuschließen.

Hierzu boten die Kolonialkriege der Engländer und Franzosen immer

mal wieder Gelegenheit. Mit etwas Glück kam man dabei auch wirklich

mal zum Schuss und konnte ein paar exotische Trophäen mit nach Hause

bringen. Große Risiken waren mit diesen Expeditionen selten verbunden.

So schreibt die China Mail 1862 über die Feldzüge der Europäer

gegen die Taiping in China: "An expedition against the rebels is now shown

to be so harmless to those engaged in it that we may expect to hear of

gentlemen giving their wives and sisters a pic-nic in front of the next

town that is besieged, when we have no doubt that much amusement could

be had among the engineers and artillery by allowing the girls to point

the guns. And this is the sort of warfare in which the heart of the jaded

and harassed soldier is to be cheered with loot!"

Man sollte nicht glauben, dass sich diese Herren bei ihren Abenteuern

immer "gentlemanlike" benahmen, gerade die Kolonialkriege erwiesen sich

als ein Refugium, wo einige ihre niedrigsten Instinkte ungehemmt ausleben

konnten. Es zahlreiche Berichte über die Massaker und Plünderungen

europäischer Truppen in China oder Indien. In Nordamerika versuchten

einige einen echten Indianerskalp zu erbeuten und in Neuseeland waren sie

hinter den Köpfen der Maoris her. Als

Stanley 1887 zu einer neuen Kongo-Expedition aufbrach, war der Andrang

britischer Gentlemen groß.

Später spielten sich dann am Kongo Szenen von solcher Grausamkeit

ab, dass selbst der nicht gerade zart besaitete Stanley darüber schrieb,

seine Offiziere hätten Dinge getan, die zu schrecklich und barbarisch

gewesen seien um sie zu beschreiben. Joseph Conrad ließ sich dann

unter anderem von diesen Ereignissen zu seinem Roman "Im Herz der Finsternis"

anregen.

Nur in seltenen Ausnahmen ereilte den einen oder anderen sein Schicksal

in einer archaischen Form, die dieser Art von Abenteurreise angemessen

erscheint. So als die Briten 1883 ein Expeditionskorps zum Entsatz des

belagerten Khartoum unter Colonel Hicks in den Sudan schickten. Unter den

wenigen Europäern in diesem Korps befanden sich zwei österreichische

Hauptleute und der deutsche Major Goetz Burckhard Baron von Seckendorff.

Seckendorff hatte bereits 1867/68 die britische Expedition nach Abessinien

als offizieller Beobachter begleitet und darüber ein Buch geschrieben.

Als das ganze Korps dann von den Mahdisten überrannt und

völlig aufgerieben wurde, brachten diese Seckendorffs Kopf, den sie

wegen seines langen blonden Bartes für den von Hicks gehalten hatten,

im Triumph zum Mahdi.

Natürlich waren diese Männer meistens tapfere schneidige Kavalleristen

- schließlich hatten sie nicht viel mehr gelernt. Aber sie waren

es nur zu oft auf eine weltfremde arrogante Art und Weise, die sich nur

mit der des spätmittelalterlichen Rittertums vergleichen lässt.

Ein treffendes Beispiel dieser Geisteshaltung ist die Schlacht von Omdurman,

in der die Briten die über 50.000 Mann starke Armee der Mahdisten

mit dem disziplinierten Salvenfeuer ihrer Kolonialinfanterie und modernen

Maschinengewehren massakrierten, ohne dass auch nur ein Derwisch näher

als 300 Meter an die britischen Linien herankam. Da dies für die britischen

Offiziere natürlich etwas unbefriedigend war, befahl Kitchener - er

erlaubte wohl eher - noch eine Kavallerieattacke der 21. Lancers auf die

geschlagenen Mahdisten. Es war das einzige Mal, dass sich diese wirklich

zur Wehr setzen konnten, und sie richteten die Lancers furchtbar zu, bevor

diese ihre Reihen durchbrochen hatten. Winston Churchill, der als junger

Mann an der Attacke teilnahm, schreibt darüber: "Reiterlose Pferde

galoppierten über die Ebene. Männer klammerten sich an ihren

Sätteln fest, oder hingen schwankend darauf, bedeckt mit Blut aus einem

Dutzend Verletzungen. Die Pferde verströmten Blut aus furchtbaren

Wunden, hinkten und taumelten mit ihren Reitern. In 120 Sekunden waren

fünf Offiziere, 66 Mann und 119 Pferde von weniger als 400 getötet

oder verwundet worden." Letzten Endes gab es allerdings nur 21 Tote und

dafür regnete es Orden und Auszeichnungen - allein drei mal das Victoria

Cross -, und alle Teilnehmer wurden ihr ganzes Leben lang in den Clubs für

die Teilnahme an diesem Ereignis beneidet.

Natürlich waren diese Männer meistens tapfere schneidige Kavalleristen

- schließlich hatten sie nicht viel mehr gelernt. Aber sie waren

es nur zu oft auf eine weltfremde arrogante Art und Weise, die sich nur

mit der des spätmittelalterlichen Rittertums vergleichen lässt.

Ein treffendes Beispiel dieser Geisteshaltung ist die Schlacht von Omdurman,

in der die Briten die über 50.000 Mann starke Armee der Mahdisten

mit dem disziplinierten Salvenfeuer ihrer Kolonialinfanterie und modernen

Maschinengewehren massakrierten, ohne dass auch nur ein Derwisch näher

als 300 Meter an die britischen Linien herankam. Da dies für die britischen

Offiziere natürlich etwas unbefriedigend war, befahl Kitchener - er

erlaubte wohl eher - noch eine Kavallerieattacke der 21. Lancers auf die

geschlagenen Mahdisten. Es war das einzige Mal, dass sich diese wirklich

zur Wehr setzen konnten, und sie richteten die Lancers furchtbar zu, bevor

diese ihre Reihen durchbrochen hatten. Winston Churchill, der als junger

Mann an der Attacke teilnahm, schreibt darüber: "Reiterlose Pferde

galoppierten über die Ebene. Männer klammerten sich an ihren

Sätteln fest, oder hingen schwankend darauf, bedeckt mit Blut aus einem

Dutzend Verletzungen. Die Pferde verströmten Blut aus furchtbaren

Wunden, hinkten und taumelten mit ihren Reitern. In 120 Sekunden waren

fünf Offiziere, 66 Mann und 119 Pferde von weniger als 400 getötet

oder verwundet worden." Letzten Endes gab es allerdings nur 21 Tote und

dafür regnete es Orden und Auszeichnungen - allein drei mal das Victoria

Cross -, und alle Teilnehmer wurden ihr ganzes Leben lang in den Clubs für

die Teilnahme an diesem Ereignis beneidet.

Das Fatale an dieser Geisteshaltung war, dass sie nicht wie im Spätmittelalter

auf eine kleine elitäre Oberschicht begrenzt blieb. Auch große

Teile des Bürgertums ließen sich von diesen überholten

Wertvorstellungen infizieren. Als dann das Attentat einiger fanatischer

Nationalisten in Sarajewo den Vorwand lieferte, zogen alle Europäer

mit einer heute kaum noch zu verstehenden Begeisterung in das große

Schlachten des Weltkrieges. Diejenigen, die aus Abenteuerlust fremde Dienste

gesucht hatten, eilten nun erlöst zu den nationalen Fahnen. So legte

ein deutscher Oberst in Mexiko seinen Landsleuten nahe, sich nach Hause

durchzuschlagen, um sich dem Vaterland zur Verfügung zu stellen. Auch

die meisten deutschen Militärberater in Südamerika kehrten in

die Heimat zurück. Sogar viele von denen, deren Heimatländer

sich nicht gleich am großen Krieg beteiligten, versuchten als Freiwillige

für ihre Sache zu kämpfen. In Frankreich meldeten sich tausende

von russischen Sozialisten, Italienern, Amerikanern, osteuropäischen

Juden, Armeniern, Kroaten, Griechen und Montenegrinern zur Fremdenlegion.

Doch sie fanden nicht den von Schwarzenberg und anderen herbeibeschworenen

"Gewittersturm", sondern ein bislang unvorstellbares Gemetzel, das mit

modernster Technik, mit Maschinengewehren, Artillerie, Giftgas, Panzern

und Flugzeugen geführt wurde.

Viele der Kriegsfreiwilligen wurden im Krieg zu Pazifisten und selbst

der verspätete Romantiker Jünger, der vor dem Krieg als Minderjähriger

aus Abenteuerlust eine kurze Episode bei der Fremdenlegion gehabt hatte,

mußte ernüchtert feststellen, dass Begeisterung und Idealismus

am "unwiderlegbaren Gegenstand eines Maschinengewehrs" scheiterten. In

Flandern, an der Somme, in Galizien, am Isonzo und bei Verdun fanden die

fahrenden Ritter ihr Ende. Diejenigen, die überlebten, beerdigten

dort ihren Glauben. Ernest Hemingway, der als Freiwilliger nach Italien geeilt war,

prägte anschließend das Schlagwort von der "lost generation".

Die fahrenden Ritter verschwanden damit natürlich nicht völlig von der

Bühne. Das eine oder andere Relikt kann man auch noch danach in inzwischen vergessenen

Kriegen entdecken. Doch es waren verschwindend wenige und unter ihnen kehrte

wieder einmal kühle Professionalität ein. Der Ex-Priesterschüler

und Ex-Fremdenlegionär Rolf Steiner oder der schwedische Aristokrat

Carl Gustav von Rosen, die beide in Biafra für eine verlorene Sache

kämpften, sind sicher solche Gestalten. Aber auch sie blieben Einzelgänger

die keinerlei Einfluss auf die Wertvorstellungen und Ideale ihrer Zeit

hatten. In den westlichen Eliten denkt niemand mehr daran als militärischer

Tourist durch das Töten einiger Eingeborener sein angekratztes Sozialprestige

aufzupolieren.

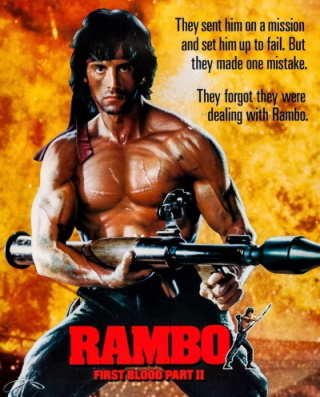

Allerdings scheinen einige dieser Ideen in etwas einfacheren sozialen

Schichten so langsam wieder ein wenig in Mode zu kommen. Wie so vieles

heute kommt dieser Trend aus Amerika, wo der Vietnamkrieg unter der tatkräftigen

Mitwirkung Hollywoods inzwischen in einem ähnlichen Glorienschein

idealisiert wird wie in Europa dereinst die napoleonischen Kriege. Im Actionfilm

haben Söldner und kriegerische Abenteuer wieder Konjunktur. Wohl selten hat

ein einzelnes Accessoir die Mode von Möchtergernsöldnern so beeinflusst

wie Rambos Strirnband. Dass auch

hier wieder einmal Welten zwischen Realität und Vorstellung liegen,

zeigt ein Vergleich zwischen dem von Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger

verkörperten Typus mit wirklichen Kriegern. Ein Fachmann des Dschungelkrieges

verglich das Aussehen der Überlebenden mit "Christus bei der Kreuzabnahme

[...] In der Regel sahen sie wirklich so aus: abgemagert zum Skelett durch

Hunger und Ruhr, tief eingefallene Augen, mit der typischen tropischen

Blässe, ganz im Gegensatz zur bronzefarbigen Haut der 'weißen

Jäger', wie sie von Hollywood populär gemacht werden, die abgezehrten

Gesichter mit zottigen Bärten bedeckt, auf der Haut eiternde Wunden

von Hitzeausschlag, Blutegeln und Fäulnisbakterien des Dschungels."

Allerdings scheinen einige dieser Ideen in etwas einfacheren sozialen

Schichten so langsam wieder ein wenig in Mode zu kommen. Wie so vieles

heute kommt dieser Trend aus Amerika, wo der Vietnamkrieg unter der tatkräftigen

Mitwirkung Hollywoods inzwischen in einem ähnlichen Glorienschein

idealisiert wird wie in Europa dereinst die napoleonischen Kriege. Im Actionfilm

haben Söldner und kriegerische Abenteuer wieder Konjunktur. Wohl selten hat

ein einzelnes Accessoir die Mode von Möchtergernsöldnern so beeinflusst

wie Rambos Strirnband. Dass auch

hier wieder einmal Welten zwischen Realität und Vorstellung liegen,

zeigt ein Vergleich zwischen dem von Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger

verkörperten Typus mit wirklichen Kriegern. Ein Fachmann des Dschungelkrieges

verglich das Aussehen der Überlebenden mit "Christus bei der Kreuzabnahme

[...] In der Regel sahen sie wirklich so aus: abgemagert zum Skelett durch

Hunger und Ruhr, tief eingefallene Augen, mit der typischen tropischen

Blässe, ganz im Gegensatz zur bronzefarbigen Haut der 'weißen

Jäger', wie sie von Hollywood populär gemacht werden, die abgezehrten

Gesichter mit zottigen Bärten bedeckt, auf der Haut eiternde Wunden

von Hitzeausschlag, Blutegeln und Fäulnisbakterien des Dschungels."

Trotzdem verkörpern gerade die Bodybuilder aus Hollywood die populären

Vorstellungen, die sich momentan einige potentielle Rekruten von dem Gewerbe

machen. Früher war die Not der mit Abstand stärkste Werber, dazu

kamen Reise- und Abenteuerlust. Heute geht es allein um den Kick des Tötens.

Die amerikanische Zeitschrift "Soldier of Fortune", die fast ausschließlich

von Möchtegernsöldnern gelesen wird, vertreibt T-Shirts mit Aufschrift:

"Join the army, travel to distant lands, meet interesting people and kill

them." Doch die vorwiegend jugendlichen Rambos stehen vor dem grundlegenden

Problem, dass niemand ihre Dienste benötigt. Ein ehemaliger CIA-Söldner,

der im Süden der USA eine Söldnerschule leitete, sagte in einem

Interview, dass viele seiner Kursteilnehmer - unter denen sich auch

Deutsche befanden - auf einem Job in der Dritten Welt hoffen würden,

man dort aber "keine Kerle mit Waffen, sondern Ausbilder" benötigen

würde. Auf der Suche nach einer Anstellung versuchten deshalb vor

allem rechtsgerichtete Franzosen in den siebziger Jahren ihr Glück

bei den christlichen Milizen im Libanon. Aber selbst für einem "Job"

im Libanon benötigte man Beziehungen, und mehr als ein Taschengeld

war für Amateure dort nicht zu verdienen. Das änderte sich, allerdings

nur kurzfristig, mit dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Die Einsatzorte

der kroatischen Milizen wurden nicht nur fast täglich von den Medien

bekannt gegeben, sondern waren auch bequem und preiswert mit der Bahn zu

erreichen. Bei der kroatischen HOS und ähnlichen Gruppierungen versammelten

sich dann auch schnell einige Freiwillige aus Großbritannien, Frankreich,

Italien, den Niederlanden, Österreich und der Bundesrepublik.

Seit der Französischen Revolution hatte sich jede internationale

Freiwilligenformation dagegen gewehrt, als Söldner bezeichnet zu werden,

und spätestens seit den Ereignissen im Kongo waren auch Frankreich

und Großbritannien sehr darum bemüht, dass ihre Legionäre

und Gurkhas als reguläre Soldaten betrachtet wurden. Die Freiwilligen

in Bosnien fanden es dagegen schick, als Söldner aufzutreten, obwohl

bei einem Sold von etwa 130,- DM im Monat eigentlich nicht mehr die Rede

davon sein konnte. Jeder hatte zu Hause ein Vielfaches an Sozialhilfe zu

erwarten. Aber in Gesellschaften, in denen man zum Abenteuerurlaub an fast

jeden Ort der Welt aufbrechen kann, erscheint das Killen manchem als die

letzte Grenzerfahrung. Indem sie einen archaischen Männlichkeitskult

zelebrieren wo High-Tech gefragt ist, sind die jugendlichen Rambos allerdings

selbst ein überaus treffendes Beispiel für die von ihnen so sehr

verurteilte westliche Dekadenz. Dabei sind sie aber inzwischen zu einer

solch banalen Randerscheinung geworden, dass sich wohl kein Cervantes

mehr mit dem Problem dieser fahrenden Ritter beschäftigen wird.