Die Schweizer

Reisläufer aus den Alpen.

Wenn man von einem Söldnervolk par excellence sprechen kann, so sind

das zumindest in Europa die Schweizer. Wahrscheinlich gibt es aber weltweit

kein Volk, das mit einer solchen Ausdauer und Anzahl in fremden Kriegen

gekämpft hat. Vom späten 15. bis ins frühe 19. Jahrhundert

wurde in Europa kaum eine große Schlacht geschlagen, ohne dass ein

Kontingent Schweizer beteiligt war - manchmal sogar auf beiden Seiten.

Der Erfolg der Schweizer beruhte vor allem darauf, dass durch sie das Fußvolk

wieder zur entscheidenden Waffe wurde. Über Jahrhunderte hatten die

schweren Panzerreiter, die "Ritter" die Schlachtfelder des Abendlandes

beherrscht. Zwar hatten auch sie einige schwere Niederlagen hinnehmen müssen,

doch diese hatten sie meistens durch ihre eigene Überheblichkeit verursacht.

Das Fußvolk - die englischen Bogenschützen, die flämischen

Bürgerwehren oder die Hussiten - hatte seine Siege vorwiegend aus

stark defensiven Positionen heraus erkämpft. Die Engländer wurden

aus Frankreich vertrieben, nachdem ihre Gegner gelernt hatten, durch die

Kombination verschiedener Waffen selbstmörderische Angriffe zu vermeiden.

Flamen und Hussiten wurden auf ähnliche Weise geschlagen. Die Erfolge

des Fußvolks hatten zwar dazu geführt, dass man ihm in den neuen

Heeren eine stärkere Bedeutung einräumte. So verwendete man gerne

eine Kombination aus Schützen, Spießern und Reitern und stützte

sich zudem auf eine Wagenburg. Die alles entscheidende Waffe blieb dennoch

die schwere Reiterei. Von diesem Thron sollte sie erst - und zwar äußerst

nachhaltig - von den Schweizern gestoßen werden.

Wenn man von einem Söldnervolk par excellence sprechen kann, so sind

das zumindest in Europa die Schweizer. Wahrscheinlich gibt es aber weltweit

kein Volk, das mit einer solchen Ausdauer und Anzahl in fremden Kriegen

gekämpft hat. Vom späten 15. bis ins frühe 19. Jahrhundert

wurde in Europa kaum eine große Schlacht geschlagen, ohne dass ein

Kontingent Schweizer beteiligt war - manchmal sogar auf beiden Seiten.

Der Erfolg der Schweizer beruhte vor allem darauf, dass durch sie das Fußvolk

wieder zur entscheidenden Waffe wurde. Über Jahrhunderte hatten die

schweren Panzerreiter, die "Ritter" die Schlachtfelder des Abendlandes

beherrscht. Zwar hatten auch sie einige schwere Niederlagen hinnehmen müssen,

doch diese hatten sie meistens durch ihre eigene Überheblichkeit verursacht.

Das Fußvolk - die englischen Bogenschützen, die flämischen

Bürgerwehren oder die Hussiten - hatte seine Siege vorwiegend aus

stark defensiven Positionen heraus erkämpft. Die Engländer wurden

aus Frankreich vertrieben, nachdem ihre Gegner gelernt hatten, durch die

Kombination verschiedener Waffen selbstmörderische Angriffe zu vermeiden.

Flamen und Hussiten wurden auf ähnliche Weise geschlagen. Die Erfolge

des Fußvolks hatten zwar dazu geführt, dass man ihm in den neuen

Heeren eine stärkere Bedeutung einräumte. So verwendete man gerne

eine Kombination aus Schützen, Spießern und Reitern und stützte

sich zudem auf eine Wagenburg. Die alles entscheidende Waffe blieb dennoch

die schwere Reiterei. Von diesem Thron sollte sie erst - und zwar äußerst

nachhaltig - von den Schweizern gestoßen werden.

Die stärkste Streitmacht am Ende des Mittelalters unterhielt wahrscheinlich

Herzog Karl der Kühne von Burgund. Je nach Gelegenheit führte

er Krieg gegen Frankreich oder das Reich; dem König von England -

einem armen Verwandten - lieh er dagegen manchmal ein paar Söldner.

In den burgundischen Ordonanzkompanien entfaltete das spätmittelalterliche

Rittertum noch eine seine ganze Pracht. Die schwer bewaffneten Gens d’armes

kämpften aber schon lange nicht mehr alleine. Sie wurden von einem

erprobten Fußvolk - darunter viele in England geworbene Bogenschützen

- und einer starken Artillerie unterstützt. Diese bislang unbesiegte

Militärmaschine schlugen die Schweizer Aufgebote 1476/77 vernichtend

in den Schlachten von Grandson, Murten und Nancy. Der fundamentale Unterschied

zu den früheren Erfolgen des Fußvolks war, dass hier kein vereinzelter

Sieg unter geschickter Ausnutzung von Geländevorteilen erfochten worden

war. Das Schweizer Fußvolk hatte auf sich selbst gestellt in einer

ganzen Kette offener Feldschlachten seine Gegner einfach überrannt.

Das Resultat dieser spektakulären Siege war, dass plötzlich

alle Mächte an Schweizer Söldnern, den Reisläufern interessiert

waren - bereits die Schlacht bei Nancy hatten die Schweizer ja im Sold

des Herzogs von Lothringen geschlagen. Die Abgesandten von Fürsten,

Kaisern und Königen, von Päpsten und Kardinälen warben um

ihre Unterstützung. Es blieb aber nicht allein bei der Werbung; an

vielen Orten begann man damit eigenes Fußvolk nach Schweizer Muster

auszubilden. Dazu wurde oft eine größere Gruppe Schweizer angeworben,

die dann im Verbund mit den Einheimischen als Instrukteure und Korsettstangen

dienen sollten. Innerhalb weniger Jahre stützten sich alle Großmächte

entweder auf Schweizer Söldner oder auf Infanterieformationen, die

diesen in Ausrüstung und Taktik sehr ähnlich waren. Die schwere

Kavallerie stieg dabei zu einer unterstützenden Waffengattung ab.

Am stärksten war der Einfluss der Schweizer sicher in Süddeutschland

und in Tirol, wo unter ihrem direkten Einfluss die Landsknechte entstanden.

Doch gerade im Vergleich mit anderen Reichsteilen sollte man sich die Frage

stellen, wie denn der durchschlagende Erfolg der Schweizer eigentlich möglich

gewesen war. Das Aufgebot der mächtigen süddeutschen Städte

war 1388 bei Döffingen vom Adel geschlagen worden, und der große

Bauernkrieg von 1525 war militärisch ein einziges Desaster. Städte

und Bauern spielten nach diesen Niederlagen zumindest aktiv keine große

Rolle mehr; sogar die Hanse im Norden musste auf ihre einstige Großmachtpolitik

verzichten. Da die Dominanz der Schweizer Reisläufer auf dem europäischen

Söldnermarkt wohl kaum in einer genetischen Disposition zu suchen

ist - man denke nur an den geradezu pazifistischen Ruf der modernen Schweiz

- , ist die Antwort in ihrer Geschichte zu suchen.

Der Ursprung des Schweizer Sonderweges liegt sicher darin, dass in den

Alpentälern der Urschweiz einige Privilegien seit der Karolingerzeit

erhalten worden waren. Sicherung und Pflege des St. Gotthard-Passes der

wichtigsten Handelsverbindung zwischen Süddeutschland und Norditalien

lagen weitgehend in den Händen kleiner Landgemeinden, die in Krisenzeiten

den fränkischen Heerbann aller Waffenfähigen aufboten und ihre

politischen und militärischen Führer selbst wählte. Natürlich

gab es auch Adlige, aber deren Macht erstreckte sich oft nur auf kleinere

Bereiche. Unter den staufischen Kaisern, als der Feudalismus fast überall

im Reich an Boden gewann, wurde der Weg über den St. Gotthard zu einer

Überlebensfrage und die Bewohner von Uri erhielten von Kaiser Friedrich

II 1231 die Reichsunmittelbarkeit und wurden 1240 von fremder Gerichtsbarkeit

befreit. Damit hatten sie ungefähr den Status einer freien Reichsstadt.

Gerichtshoheit bedeutete aber nicht nur Befreiung von Steuern und Abgaben,

sondern auch die Ausübung der Polizeigewalt. Die Aufgebote mussten

gegen Friedensstörer vorgehen, Burgen brechen und Strafexpeditionen

durchführen. Es waren keine ruhigen Zeiten, aber die Bewohner der

Urschweiz waren auch alles andere als ein friedliebendes Volk. Wie in anderen

kargen Bergregionen Europas - z.B. dem schottischen Hochland oder den Pyrenäen

- gehörten kleine Überfälle, Fehden und vor allem Viehraub

fast zur Tagesordnung. Die Urschweizer galten deshalb als äußerst

rauflustige und kriegerische Gesellen. Da zudem die Almwirtschaft nur unzureichend

für Beschäftigung sorgte wurde der Reislauf bereits sehr früh

zu einer Art Nebenerwerb. Wenn die Heere der deutschen Kaiser über

die Alpen zogen, schlossen sich ihnen meistens auch abenteuerlustige Gesellen

aus der Schweiz an. 1241 kämpfte sogar eine große Gruppe Schwyzer

vor Faenza; 1278 standen sie im Heer Rudolfs von Habsburg gegen Ottokar

von Böhmen und erhielten zum Dank für ihre Leistungen das rote

Banner als Zeichen der kaiserlichen Freiheiten. Trotzdem waren es zu dieser

Zeit noch keine spektakulären Werbungen. Viele Schweizer verdingten

sich bei den Viehhändlern und Maultierkarawanen als Treiber oder Begleitschutz

und kamen auf diese Weise nach Italien, wo auch nach dem Ende der Staufer

konstanter Bedarf an kräftigen Kriegsknechten herrschte.

Vielleicht wäre es dabei geblieben und die Schweizer hätten

wie Gascogner oder Waliser ihre offiziellen Herrscher über Jahrhunderte

mit tapferem Fußvolk versorgt. Der große Bruch begann als die

Habsburger, deren Stammlande ja in der Schweiz lagen, als deutsche Kaiser

damit begannen ihre Macht auszudehnen. Der Konflikt mit den an ihre Freiheit

gewohnten und kampferprobten Bergbewohnern wurde dadurch unvermeidlich.

Gegen den Machtanspruch der Habsburger schlossen die drei Unterkantone

Uri, Schwyz und Unterwalden 1291 den "Ewigen Bund". Zum Glück für

die Schweizer hatten die Habsburger aber durch den Erwerb Österreichs

ihr Machtzentrum stark nach Osten verlagert und waren hauptsächlich

mit ihrem Machtkampf mit den Luxemburgern beschäftigt, an die auch

die Kaiserkrone gefallen war. So gelang es den Schweizern das Habsburger

Ritterheer 1315 bei Morgarten zu schlagen. Morgarten war sicher ein beeindruckender

Sieg, war aber unter geschickter Ausnutzung des Geländes erfochten

worden. So hatte das Schweizer Aufgebot die Habsburger in einem Engpass

überrascht, der dann durch herabgestürzte Felsbrocken und Baumstämme

blockiert worden war. Ähnliche Siege waren auch von den Dithmarschen

oder Friesen erkämpft worden; bezeichnenderweise Gemeinschaften, die

sich ihre organisatorischen und militärischen Freiheiten zum Teil

durch die Landgewinnung an der Nordsee erhalten hatten.

Im Unterschied zu den norddeutschen Bauerngemeinden entwickelten die

Urkantone jedoch eine große Anziehungs- und Integrationskraft, durch

die sich immer mehr Talschaften und Städte dem Bündnis anschlossen.

Als erste traten Luzern, Zürich, Zug und Glarus traten bei; Bern folgte

etwas später. Auch wenn die nächste große Schlacht mit

den Habsburgern bis 1386 auf sich warten ließ, sollte man nicht denken,

dass es sich dabei um eine Friedensperiode gehandelt habe. Die Ausdehnung

der Schweiz wurde konstant von kriegerischen Aktionen begleitet, von Überfällen

und Gefechten bis zu drei vergeblichen Belagerungen Zürichs. Dazwischen

fielen mehrmals überschüssige Söldnertruppen aus Frankreich

in die Schweiz ein und mussten abgeschlagen werden (1365 und 1375).

Der Söldnerdienst ging neben dieser Ausdehnungspolitik ungehindert

weiter; man kann sogar sagen, dass sich beide Momente wahrscheinlich verstärkten.

Die unruhigen und kriegserfahrenen Reisläufer, die "Kriegsgurgeln"

bildeten das Rückgrat der Volksaufgebote, und je mehr die Schweiz

expandierte und an Selbstvertrauen gewann, desto mehr Bauernsöhne

betrachteten den Kriegsdienst als Broterwerb. Obwohl in der Not auch gut

situierte Bürger und Bauern mit den Aufgeboten auszogen, dominierten

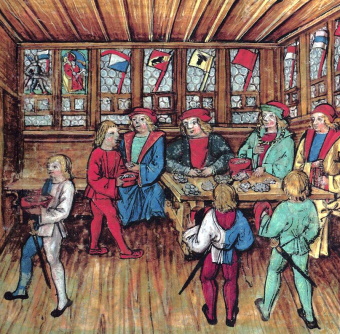

die Kriegsgurgeln. Ihr wichtigstes Rekrutierungsreservoir waren die Jungmännerbünde,

in denen alle unverheirateten Männer, die "Mats" organisiert waren.

Die Mats übten sich ständig im Umgang mit Waffen und waren für

ihre Streit- und Raublust berüchtigt. In der Heimat hatten sie oft

wegen ihrer Vorliebe für Spiel und Alkohol und konstanten Gewaltbereitschaft

einen schlechten Ruf und viele sahen es nicht ungern, wenn sie in Italien

oder Frankreich für immer verschwanden. Dennoch ruhte die Schweizer

Wehrkraft vor allem auf ihnen. Der Historiker Walter Schaufelberger kommt

deshalb zu dem Urteil, dass das Hauptgewicht des Krieges "auf allen ruhelosen,

unzufriedenen, ja asozialen Elementen aus minderem Volke" lastete. Ganz

enorm verstärkt wurde diese Bedeutung noch durch die Möglichkeit,

dass sich wohlhabende Schweizer von ihren Dienstpflichten loskaufen konnten,

indem sie einen Ersatzmann stellten. Das heißt: der Fremdendienst

wurde oft durch eine Art internen Söldnerdienst vorbereitet. Viele

Bürger ließen sich durch arme Hirten oder nachgeborene Bauernsöhne

beim Wachdienst und vor allem bei Kriegszügen vertreten. In den Städten

handelte es sich dabei nicht um Einzelfälle, sondern die Regel. So

sollen zur Zeit der Burgunderkriege von 157 Luzernern nur 33 aus Luzern

selbst gewesen sein.

Der Söldnerdienst ging neben dieser Ausdehnungspolitik ungehindert

weiter; man kann sogar sagen, dass sich beide Momente wahrscheinlich verstärkten.

Die unruhigen und kriegserfahrenen Reisläufer, die "Kriegsgurgeln"

bildeten das Rückgrat der Volksaufgebote, und je mehr die Schweiz

expandierte und an Selbstvertrauen gewann, desto mehr Bauernsöhne

betrachteten den Kriegsdienst als Broterwerb. Obwohl in der Not auch gut

situierte Bürger und Bauern mit den Aufgeboten auszogen, dominierten

die Kriegsgurgeln. Ihr wichtigstes Rekrutierungsreservoir waren die Jungmännerbünde,

in denen alle unverheirateten Männer, die "Mats" organisiert waren.

Die Mats übten sich ständig im Umgang mit Waffen und waren für

ihre Streit- und Raublust berüchtigt. In der Heimat hatten sie oft

wegen ihrer Vorliebe für Spiel und Alkohol und konstanten Gewaltbereitschaft

einen schlechten Ruf und viele sahen es nicht ungern, wenn sie in Italien

oder Frankreich für immer verschwanden. Dennoch ruhte die Schweizer

Wehrkraft vor allem auf ihnen. Der Historiker Walter Schaufelberger kommt

deshalb zu dem Urteil, dass das Hauptgewicht des Krieges "auf allen ruhelosen,

unzufriedenen, ja asozialen Elementen aus minderem Volke" lastete. Ganz

enorm verstärkt wurde diese Bedeutung noch durch die Möglichkeit,

dass sich wohlhabende Schweizer von ihren Dienstpflichten loskaufen konnten,

indem sie einen Ersatzmann stellten. Das heißt: der Fremdendienst

wurde oft durch eine Art internen Söldnerdienst vorbereitet. Viele

Bürger ließen sich durch arme Hirten oder nachgeborene Bauernsöhne

beim Wachdienst und vor allem bei Kriegszügen vertreten. In den Städten

handelte es sich dabei nicht um Einzelfälle, sondern die Regel. So

sollen zur Zeit der Burgunderkriege von 157 Luzernern nur 33 aus Luzern

selbst gewesen sein.

Es war ein wildes, archaisches Kriegertum, das seine passende Ausdrucksform

im "Gewalthaufen" fand. In diesen gewaltigen Menschenblöcken waren

die ersten Glieder mit dem bis fünf Meter langen Langspieß bewaffnet.

Ihre Aufgabe bestand hauptsächlich darin, den Ansturm der gepanzerten

Reiter abzuwehren, weshalb zunehmend darauf geachtet wurde, dass eine Mindestzahl

mit dieser eigentlich unpopulären Waffe ausgerüstet war. Denn

die große Masse bevorzugte die Halmbarte (Halm mit Bart), aus der

später die Hellebarte wurde. In Untersuchungen wurde nachgewiesen,

dass Spieß und Armbrust aber auch Harnische bei den Schweizern äußerst

unbeliebt waren. Sie waren schlecht im Nahkampf zu verwenden und behinderten

bei der Verfolgung und beim Beutemachen. Es gab immer wieder Klagen der

Tagsatzung (des Parlaments), dass viele Krieger ihre Harnische und Spieße

zu Hause gelassen hatten. Manchmal musste den Aufgeboten dann die die notwendige

Ausrüstung hinterher geschickt werden, um zumindest die ersten Glieder

entsprechend zu bewaffnen. Die eigentliche Stärke war aber der Massendruck

des manchmal bis zu 50 Mann tiefen Gewalthaufens. und hier lag auch der

grundlegende Unterschied zu anderen mittelalterlichen Fußaufgeboten.

Anders als diese beschränkten sich die Schweizer nicht darauf, die

Reiter abzuwehren, sondern gingen selbst in einem alles vernichtenden Sturmlauf

vor.

1339 schlugen sie bei Laupen erstmals in einer offenen Feldschlacht

ein Ritterheer. Zu einem ganz großen Erfolg wurde dann 1386 die Schlacht

bei Sempach, in der sie sogar die abgesessen kämpfenden Ritter der

Habsburger überrannten. Kurz darauf folgte der Sieg bei Näfels.

1444 wurde zwar ein kleines Schweizer Aufgebot von den Armagnacs - ebenfalls

ein Söldnertrupp aus Frankreich - bei St. Jakob an der Birs vernichtet,

bereitete seinen Gegnern aber so schwere Verluste, dass diese möglichst

schnell abzogen. Die phänomenalen Siege der Burgunderkriege waren

so gesehen nur eine weitere Etappe auf einem längst beschrittenen

Weg. Man sollte deshalb auch hier nicht geblendet vom Glanz der großen

Schlachten die relativ konstante Entwicklung nicht aus den Augen verlieren.

Nach Sempach weiteten die Schweizer ihr Gebiet konsequent auf Kosten der

Habsburger aus bis diese völlig aus der Schweiz vertrieben waren.

Danach folgten Vorstöße über den St. Gotthard nach Italien

und das Tessin wurde erobert. Der Zusammenstoß mit Burgund im Elsass

und im Waadt waren letztlich nur eine Konsequenz dieser Expansionspolitik.

Aber auch der Fremdendienst hatte sich konstant weiter entwickelt. Bereits

vor den Burgunderkriegen dienten große Gruppen Schweizer Söldner

bei verschiedenen Fehden im Reich, in Savoyen, Frankreich und Italien.

1465 standen sie sogar im Sold Karls des Kühnen gegen Frankreich.

Danach kam das Geschäft allerdings richtig in Schwung. Die immense

Beute, die in den Burgunderkriegen gemacht worden war, war der beste

Werber. Viele Heimkehrer warfen mit Geld nur so um sich und prahlten

mit ihren Heldentaten. So gab es mehr als genug Freiwillige, die bereit

waren auf ähnliche Weise ihr Glück zu machen. Alle Versuche der

Behörden das Reislaufen zu verbieten - inzwischen machte man sich

Sorgen, zu viele Krieger zu verlieren - erwiesen sich als nutzlos. Bald fand man

Schweizer in kleinen Gruppen oder als ganze Abteilungen in fast allen Kriegen

Westeuropas. Zum Großabnehmer entwickelte sich aber Frankreich, das

bald so regelmäßig Truppen in der Schweiz mietete, dass es den

Aufbau einer eigenen Infanterie sehr lange vernachlässigte. Im Dienst

Frankreichs kamen die Schweizer nach Italien, das sich am Beginn der Neuzeit

zum Zankapfel der Großmächte entwickelte und dadurch für

Jahrzehnte zum Experimentierfeld neuer Techniken und Taktiken wurde. Als

Söldner erlebten die Schweizer dort einige ihre größten

Triumphe aber auch einige ihrer bittersten Niederlagen. Vor allem aber

wurden die Kriege um Italien zu einem wichtigen Wendepunkt der Schweizer

Söldnergeschichte, da dort sowohl das wilde Reisläufertum wie

auch die bislang dilettantische aber ungehemmte Außenpolitik der

Kantone in ihre Grenzen verwiesen wurden.

Am Ende des Mittelalters war Italien weiterhin in eine ganze Anzahl

autonomer Herrschaften zerteilt - u.a. Mailand, Venedig, Florenz, der Kirchenstaat,

Neapel. Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass dieses fragile Gebilde auswärtige

die neuen großen Territorialstaaten geradezu zur Intervention einlud,

sobald diese ihre Macht konsolidiert hatten. Als erster erschien Karl VIII.

von Frankreich auf der Bühne und machte Erbansprüche auf Neapel

geltend. Die Stärke des französischen Heeres waren wie in Burgund

die gepanzerten Gens d’armes der Ordonanzkompanien und die mächtige

Artillerie. Um das Fußvolk war es dagegen viel schlechter gestellt.

Man warb zwar Schützen und Spießen in der Gascogne und der Picardie,

doch die waren bestenfalls für Hilfsaufgaben zu gebrauchen. Da die

Bedeutung des Fußvolks inzwischen jedoch nicht mehr ignoriert werden

konnte, ließ Karl VIII. 1494 insgesamt 10.000 Schweizer anwerben,

die dadurch etwa ein Fünftel seiner Truppen stellten.

Am Ende des Mittelalters war Italien weiterhin in eine ganze Anzahl

autonomer Herrschaften zerteilt - u.a. Mailand, Venedig, Florenz, der Kirchenstaat,

Neapel. Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass dieses fragile Gebilde auswärtige

die neuen großen Territorialstaaten geradezu zur Intervention einlud,

sobald diese ihre Macht konsolidiert hatten. Als erster erschien Karl VIII.

von Frankreich auf der Bühne und machte Erbansprüche auf Neapel

geltend. Die Stärke des französischen Heeres waren wie in Burgund

die gepanzerten Gens d’armes der Ordonanzkompanien und die mächtige

Artillerie. Um das Fußvolk war es dagegen viel schlechter gestellt.

Man warb zwar Schützen und Spießen in der Gascogne und der Picardie,

doch die waren bestenfalls für Hilfsaufgaben zu gebrauchen. Da die

Bedeutung des Fußvolks inzwischen jedoch nicht mehr ignoriert werden

konnte, ließ Karl VIII. 1494 insgesamt 10.000 Schweizer anwerben,

die dadurch etwa ein Fünftel seiner Truppen stellten.

Diesem mächtigen Heer waren die Condottieri der italienischen Stadtstaaten

in keiner Weise gewachsen, und falls doch einmal eine Festung Widerstand

zu leisten wagte, wurden ihre mittelalterlichen Mauern in kürzester

Zeit zusammengeschossen. Das ganze Unternehmen war militärisch eine

Art Spaziergang, bei dem die Franzosen und ihre Schweizer Söldner

unerwartet reiche Beute machten. Der schnelle französische Erfolg

hatte jedoch nur das Resultat, dass sich alle anderen Parteien - der Papst,

Venedig, Mailand, Spanien und Habsburg - zusammenschlossen und die Franzosen

zu einem überstürzten Rückzug zwangen. Damit war die lange

Reihe der "Italienischen Kriege" eröffnet, die erst 1559 mit dem Frieden

von Cateau-Cambrésis zum Abschluss kommen sollten. Die außergewöhnlich

lange Dauer ergab sich deshalb, da sich ständig neue Allianzen der

Schwächeren gegen den jeweils stärksten bildeten. Die Schweizer

wurden dabei sehr schnell zur von allen Seiten umworbenen Eliteinfanterie,

da es lange keine Mittel gab den Ansturm ihrer Gewalthaufen zu stoppen.

Um den Schweizern eine vergleichbare Infanterie entgegenstellen zu können

hatte Kaiser Maximilian mit der Aufstellung der Landsknechte begonnen,

bei denen es sich in Taktik und Ausrüstung um eine Art Kopie der Schweizer

handelte. Obwohl die Landsknechte ihren Vorbildern lange nicht gewachsen

waren, so waren sie doch die einzigen, die man diesen entgegen stellen

konnte. Deshalb warben sogar die Franzosen Landsknechte in großer

Zahl als sie selbst mit den Schweizern aneinander gerieten. Diese so genannten

Schweizerschlachten, der erbarmungslose Zusammenprall zwischen den Spieße

starrenden Gewalthaufen von Landsknechten und Schweizern, gehören

dann auch zu den grausamsten Gemetzeln der Söldnergeschichte.

Als sich aber Schweizer und Landsknechte in fremdem Dienst in Italien

abschlachteten, gehörten beide bereits zu einer ausklingenden Epoche,

standen beide noch mit ihrer Wildheit und ihrem Brauchtum mit zumindest

einem Fuß im Mittelalter. Die neue Zeit, deren militärische

Grundlagen hauptsächlich in Italien erprobt wurden, gehörte dem

Zusammenspiel verschiedener Waffengattungen. 1513 hatten die Schweizer

die Landsknechte in französischem Sold noch einfach überrannt.

Bereits zwei Jahre später mussten sie jedoch bei Marignano eine schwere

Niederlage hinnehmen. Die französischen Gens d’armes hatten durch

verlustreiche Flankenangriffe der Schweizer immer wieder gestoppt, so dass

es den Landsknechten gelang die gut verschanzte Hauptlinie mit den Geschützen

zu halten. Nach zwei Tagen blutigen Ringens zogen die Schweizer ab. Franz

I. ließ sie ziehen, denn er wusste, er würde sie noch brauchen.

Neue Einsichten setzen sich unter sieggewohnten Truppen nur schwer durch,

und so lernten auch die Schweizer nicht viel. Ein englischer

Militärhistoriker bezeichnet den Konservatismus der Schweizer sogar als

"ein unverzeihliches Verbrechen" im Krieg. Aber was war schon eine Niederlage

nach all den zahllosen Siegen; das nächste mal würden sie einfach

noch energischer angreifen, sagten sie sich. 1522 war es dann so weit.

Die Schweizer standen jetzt wieder in französischem Sold den kaiserlichen

Landsknechten und Spaniern bei Bicocca gegenüber. Da die Kaiserlichen

eine gut verschanzte Stellung hielten, wollte der französische Marschall

Lautrec mit dem Angriff warten. Doch die Schweizer wollten endlich die

Entscheidungsschlacht, um dann mit Sold und Beute nach Hause zu ziehen.

Nachdem Lautrec ihren Drohungen nachgegeben hatte, begannen sie mit ihrem

üblichen Angriff, dabei wurden sie aber von den spanischen Arkebusieren

furchtbar dezimiert und anschließend von den Landsknechten in den

vor der Stellung liegenden Hohlweg zurückgetrieben. Drei Jahre später

bei Pavia ergriffen sie sogar vor den Landsknechten auf freiem Feld die

Flucht. Aber auch Pavia war nicht durch Landsknechte, sondern die gelungene

Zusammenarbeit zwischen Artillerie, Schützen, Reiterei und Infanterie

entschieden worden.

Vor allem in deutschen Geschichtsbüchern kann man immer wieder

lesen die Landsknechte seien bei Bicocca und Pavia mit ihren Lehrmeistern

gleichgezogen oder hätten sie gar als überlegen erwiesen. Das

ist eindeutig falsch. Während der Hugenottenkriege (1547-89) trafen

Schweizer und Landsknechten noch oft genug aufeinander, ohne dass sich

die Letzteren als ernst zu nehmende Gegner erwiesen hätten. Doch zu

dieser Zeit hatten die Schweizer bereits viel von ihrer anarchischen Wildheit

verloren und konnten keine Schlachten mehr allein entscheiden; sie dienten

als Eliteinfanterie im Verbund des französischen Heeres.

Die Italienischen Kriege führten aber neben den zahlreichen militärischen

Neuerungen noch zu einem politischen Umbruch in der Schweiz, der für

den Fremdendienst entscheidend sein sollte. Der lose Staatenbund hatte

wie gesagt auch eine relativ erfolgreiche Expansionspolitik betrieben und

sein Territorium auf Kosten der Habsburger und Burgunds erweitert. Bereits

im frühen 15. Jahrhundert hatten die Schweizer dann auch damit begonnen

über die Alpen ins Tessin vorzustoßen, waren dort aber von Mailand

zurückgeschlagen worden. Nachdem der Kampf um Italien dann im großen

Stil begonnen hatte, war es deshalb nicht erstaunlich, dass die Schweizer

auch wieder eigene, "nationale" Interessen verfolgten. Nach größeren

Eroberungen im Tessin, besetzten sie 1511 sogar Mailand und wurden so zum

Gegner Frankreichs. Unter gewissen Umständen wäre es zu dieser

Zeit vielleicht möglich gewesen, dass sich die Schweiz als europäische

Großmacht mit Häfen am Mittelmeer etabliert hätte. Doch

dazu war die Schweiz letzten Endes viel zu anarchisch, zu föderalistisch.

Während der ganzen Zeit warben die Abgesandten Frankreichs, Habsburgs

und des Papstes in der Schweiz mit viel Geld für ihre jeweilige Sache.

Konnte sich die Tagsatzung also tatsächlich einmal zu einem Kriegszug

durchringen, so hieß das noch lange nicht, dass alle Schweizer mitzogen

oder im Feld blieben. Vor Marignano ließen sich viele Schweizer Hauptleute

von den Franzosen bestechen und zogen mit ihren Kontingenten nach Hause.

Wenn ihre Heimat bedroht war, eilten die Schweizer immer mit Begeisterung

zu den Fahnen. Zog sich ein Feldzug jedoch in die Länge, häuften

sich sehr schnell die Schwierigkeiten. Unterschleif und Geldgier der schweizerischen

Heeresversorger waren berüchtigt und wurde wahrscheinlich von kaum

einem anderen Staat übertroffen. Ein Großteil der politischen

Entscheidungsträger, die Räte, Vögte und Ortsvorsteher verdienten

seit langem hervorragend an den Pensionen und Geldgeschenken ausländischer

Mächte, um im Gegenzug Werbungen zu erlauben. Es gab zwar immer wieder

Versuche, das "wilde" Reislaufen zu unterbinden und in feste Bahnen zu

lenken. Doch die einfachen Knechte und auch viele Hauptleute scherten sich

wenig darum. Schließlich hatten sie auch gute Gründe dafür

anzunehmen, dass die Großen ihnen das Reislaufen nur verbieten wollten,

weil sie das Geld von der anderen Seite eingestrichen hatten. In der Schweiz

hatten ganze Generationen mit dem Krieg glänzende Geschäfte gemacht

und Korruption durchzog die Führungsschichten wie ein Krebsgeschwür.

Auch als schließlich der Reformator Zwingli gegen den Fremdendienst

wetterte, hatte dies nur den Erfolg, dass er sich zahlreiche Feinde in

den Urkantonen machte, die ja um ihre Pfründen fürchten mussten,

so dass diese streng katholisch blieben.

Wenn ihre Heimat bedroht war, eilten die Schweizer immer mit Begeisterung

zu den Fahnen. Zog sich ein Feldzug jedoch in die Länge, häuften

sich sehr schnell die Schwierigkeiten. Unterschleif und Geldgier der schweizerischen

Heeresversorger waren berüchtigt und wurde wahrscheinlich von kaum

einem anderen Staat übertroffen. Ein Großteil der politischen

Entscheidungsträger, die Räte, Vögte und Ortsvorsteher verdienten

seit langem hervorragend an den Pensionen und Geldgeschenken ausländischer

Mächte, um im Gegenzug Werbungen zu erlauben. Es gab zwar immer wieder

Versuche, das "wilde" Reislaufen zu unterbinden und in feste Bahnen zu

lenken. Doch die einfachen Knechte und auch viele Hauptleute scherten sich

wenig darum. Schließlich hatten sie auch gute Gründe dafür

anzunehmen, dass die Großen ihnen das Reislaufen nur verbieten wollten,

weil sie das Geld von der anderen Seite eingestrichen hatten. In der Schweiz

hatten ganze Generationen mit dem Krieg glänzende Geschäfte gemacht

und Korruption durchzog die Führungsschichten wie ein Krebsgeschwür.

Auch als schließlich der Reformator Zwingli gegen den Fremdendienst

wetterte, hatte dies nur den Erfolg, dass er sich zahlreiche Feinde in

den Urkantonen machte, die ja um ihre Pfründen fürchten mussten,

so dass diese streng katholisch blieben.

Da die Reisläufer in dieser Hierarchie ganz weit unten rangierten

und fast kontinuierlich betrogen wurden, hatten sie nicht allzu viele Gründe

mehr als unbedingt notwendig im Feld zu bleiben. Nach siegreichen Schlachten,

vor allem wenn gute Beute gemacht worden war verlief sich manchmal das

ganze Heer. Die Reisläufer waren dann einfach nicht mehr zu führen

und gingen nach Hause. Wenn sie dennoch Versprechungen oder Drohungen nachgaben,

wurden sie meistens durch ausbleibende Versorgung und unterschlagenen Sold

eines besseren belehrt. Zentrale Institutionen um solche Missbräuche

abzustellen oder zumindest einzuschränken gab es praktisch keine.

Eines besonders peinliches Beispiel war der so genannte "Verrat

von Novara". Kurz vor 1500 hatten vor allem die antifranzösischen

Kräfte in der Schweiz geworben. Der vertriebene Herzog von Mailand

Ludovico Sforza genannt "il Moro" warb sogar 11.000 Schweizer und verjagte

mit ihrer Hilfe die Franzosen aus Mailand. Nachdem aber der französische

König Ludwig XII. viel Gold in der Schweiz verteilt hatte, gestattete

man ihm 24.000 Mann anzuwerben. Mit diesen belagerte er dann Ludovico Sforza

in Novara. Dessen Schweizer wollten sich nun mit ihren zahlenmäßig

überlegenen Landsleuten nicht schlagen und übergaben die Stadt

gegen freien Abzug. Ludovico Sforza hatten sie zwar versprochen, ihn verkleidet

aus der Stadt zu bringen, lieferten ihn dann aber doch an Ludwig aus, der

ihn in einem französischen Kerker sterben ließ. So ein offenkundiger

Verrat war natürlich geschäftsschädigend und so kam es in

der Schweiz zu einer großen Untersuchung. Obwohl es sicher viele

Schuldige gab, beschränkte man sich schließlich aber darauf

einen zu enthaupten.

Am Beginn der Neuzeit, die sie ja mit eingeläutet hatten, fehlte

es den Schweizern nicht an militärischer Schlagkraft aber an den politischen

Institutionen, um sich auf eine einheitliche Außenpolitik festzulegen

und diese dann auch durchzusetzen. Sie blieben deshalb ein loser Staatenbund,

der eigentlich erst durch seine gegebene Armut und das Unvermögen, sich auf eine

gemeinsame Außenpolitik zu einigen, in die Lage kam, seine Söhne zu

seinem Hauptexportartikel zu machen. Diese Situation lässt sich sehr gut

mit dem klassischen Griechenland vergleichen. Auch dort hatten sich tapfere

Volksaufgebote in spektakulären Freiheitskriegen - gegen Persien - einen

ausgezeichneten Ruf als Kämpfer erworben. Da es jedoch nicht gelang,

gemeinsame staatliche Institutionen zu schaffen, wurden die Griechen

für Generationen zu den wichtigsten Söldnerlieferanten der Antike.

Es ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass Griechen und Schweizer

ausgerechnet in der Phalanx die ihnen angemessene Form des Kampfes fanden.