Söldner im Dreißigjährigen Krieg

Der alltägliche Kampf ums Überleben.

Das Negativbild des Söldners in der deutschen Geschichte wurde fast

ausschließlich während des Dreißigjährigen Kriegs

geprägt. Werden den Landsknechten des 15. Jahrhunderts oft noch wild-romantische

Züge abgewonnen, und gelten die Söldner des Absolutismus meistens

als armes, verschachertes Schlachtvieh, so scheinen sich in denen des Dreißigjährigen

Krieges alle schlechten Eigenschaften zu vereinen: Brutalität, Raublust,

Profitgier gepaart mit Illoyalität und der ständigen Bereitschaft

bei besserer Bezahlung die Seiten zu wechseln. Doch gerade die Landsknechte

waren nicht nur für Plünderungsorgien, Disziplinlosigkeit und

Meutereien berüchtigt, sondern auch dafür, für jede Partei,

die bezahlen konnte, zu kämpfen. Der Hauptursache des schlechten Rufs

der Söldner des Dreißigjährigen Krieges ist sicher darin

zu sehen, dass sie ihre Untaten hauptsächlich in Deutschland verübten.

Die Landsknechte haben dagegen im kollektiven Gedächtnis Italiens

und Frankreichs ähnliche Spuren hinterlassen; der "Landsquenet" wurde

dort zu einem Synonym für Plünderungen und Ausschreitungen einer

zügellosen Soldateska.

Das Negativbild des Söldners in der deutschen Geschichte wurde fast

ausschließlich während des Dreißigjährigen Kriegs

geprägt. Werden den Landsknechten des 15. Jahrhunderts oft noch wild-romantische

Züge abgewonnen, und gelten die Söldner des Absolutismus meistens

als armes, verschachertes Schlachtvieh, so scheinen sich in denen des Dreißigjährigen

Krieges alle schlechten Eigenschaften zu vereinen: Brutalität, Raublust,

Profitgier gepaart mit Illoyalität und der ständigen Bereitschaft

bei besserer Bezahlung die Seiten zu wechseln. Doch gerade die Landsknechte

waren nicht nur für Plünderungsorgien, Disziplinlosigkeit und

Meutereien berüchtigt, sondern auch dafür, für jede Partei,

die bezahlen konnte, zu kämpfen. Der Hauptursache des schlechten Rufs

der Söldner des Dreißigjährigen Krieges ist sicher darin

zu sehen, dass sie ihre Untaten hauptsächlich in Deutschland verübten.

Die Landsknechte haben dagegen im kollektiven Gedächtnis Italiens

und Frankreichs ähnliche Spuren hinterlassen; der "Landsquenet" wurde

dort zu einem Synonym für Plünderungen und Ausschreitungen einer

zügellosen Soldateska.

Die Situation der Söldner hatte sich im 17. Jahrhundert grundlegend

geändert. Die Neuerungen kamen hauptsächlich aus den Niederlanden,

wo der lange Unabhängigkeitskrieg gegen das übermächtige

Spanien Reformen zuerst erzwungen und dann beschleunigt hatte. Nach vielen

Niederlagen versuchten die Niederländer als erste, einen neuen Weg

einzuschlagen. Unter Moritz von Oranien begannen sie Ende des 16. Jahrhunderts

mit einer Heeresreform, die für die abendländische Kriegskunst

vorbildlich werden sollte. Ausgangspunkt war die regelmäßige

Bezahlung. Dafür konnte Disziplin und Gehorsam verlangt werden. Man

gewöhnte die Söldner aber nicht nur an das bislang unbekannte

Exerzieren, sondern nötigte sie auch zum Schanzen. Kein Landsknecht

hatte vorher eine Schaufel in die Hand genommen. Diese Arbeit war etwas

für die verachteten Schanzgräber und eines richtigen Kriegsmannes

unwürdig. In den Niederlanden galt fortan das Motto: "Graben spart

Blut". Festungsbau und Belagerungstechniken wurden zu regelrechten Wissenschaften.

Bislang hatten die Schützen die Spießerhaufen als Plänkler

mit einem unregelmäßigen Feuer unterstützt. Jetzt wurden

Musketiere in mehreren Gliedern aufgestellt und darauf gedrillt, Salven

abzugeben. Neben dem Ausbildungsstand erhöhte Moritz von Oranien auch

die Zahl der Vorgesetzten; aus den Doppelsöldnern, die auf dem ersten

Blatt der Musterliste geführt wurden, wurde die "Prima Plana" - der

Offiziersstand. Die Feuerwaffen wurden effektiver und Musketiere ersetzten

immer mehr die Spießer und Hellebardenträger. Die alten Gewalthaufen

verschwanden zu Gunsten flacherer, beweglicherer Einheiten, die auf ihre

Feuerkraft an Stelle des Massendrucks setzten.

Ein weiterer wichtiger Unterschied war die verlängerte Dienstzeit.

Landsknechte waren zuvor oft nur für die Dauer eines Feldzuges von

einigen Monaten angeworben und dann wieder entlassen worden. Während

des Krieges in den Niederlanden war dann die Dienstzeit immer weiter verlängert

worden. Die Söldner dienten nun meistens viele Jahre. Eine Entwicklung

die durch den Dreißigjährigen Krieg weiter verstärkt wurde.

Hatten sich Söldner früher auf einen zeitlich begrenzten Kriegszug

begeben, wie ja das schweizer Wort "Reisläufer" verdeutlicht, so wurden

sie nun zu dauerhaft Entwurzelten, deren eigentliche Heimat das Regiment

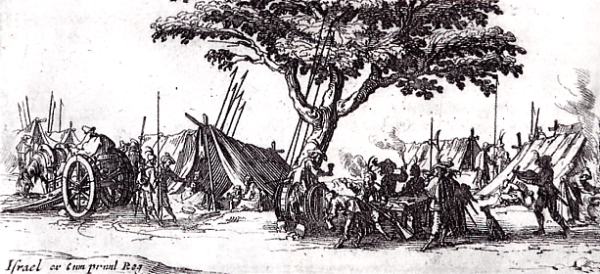

war. Im Tross mit seinen Garküchen, Händlern und Prostituierten

wuchs der Anteil an Familienangehörigen. Dabei wurde er zu einer Dauerinstitution,

und übertraf in seinem Umfang die Zahl der Kombattanten bald um ein

Vielfaches.

Mit steigendem Finanzaufkommen wurde aber nicht nur die Dienstzeit verlängert,

sondern auch die Heeresstärken selbst stetig gesteigert. Wallenstein

schaffte es dann als erster eine 100.000-Mann-Armee aufzustellen. Diese

gewaltigen Truppenmassen über Jahre mit Ausrüstung und Nahrung

zu versorgen überforderte die logistischen Möglichkeiten jeder

kriegführenden Partei. In diese Lücke drängten nun die hohen

Offiziere als selbständige Unternehmer. Sie organisierten Rekrutierung,

Bewaffnung, Kleidung, Sold und natürlich das Essen der Truppe, und

stellten ihre Ausgaben später ihrem Auftraggeber in Rechnung. Das

reichte von einem Großunternehmer wie Wallenstein, der in seinen

eigenen Ländereien eine richtiggehende Industrie zur Truppenversorgung

aufgebaut hatte, über die Regimentskommandeure bis zu den Hauptleuten,

die für eine bestimmte Summe die Verpflegung ihres Fähnleins

einkauften. Es versteht sich von selbst, dass bei diesem System konstant

betrogen wurde. Unsummen wurden an der Versorgung mit gepanschtem Mehl,

verdorbenem Fleisch, schlechter Kleidung und billigen Waffen verdient.

Beliebt waren auch die "Passe-Volanten"; d.h. für Gestorbene und Deserteure

wurde weiterhin Sold und Kostgeld kassiert, und bei einer Musterung wurden

dann von anderen Truppenteilen Ersatzleute ausgeliehen, die eben wie im

Flug durchgereicht wurden.

Die eigentlichen Leidtragenden dieses Systems waren natürlich die

einfachen Söldner, an denen jeder verdienen wollte, der in der Hierarchie

über ihnen stand. Obwohl einige der großen Schlachten wirklich

mörderisch waren, erstaunt es deshalb nicht, dass die überwiegende

Anzahl der Söldner Opfer der schlechten Versorgung wurden. Der englische

Historiker Geoffrey Parker spricht sogar vom Zehnfachen der Schlachtverluste!

Allgemein geht die Forschung von einer jährlichen Verlustrate von

25-30% aus. Der überwiegende Anteil der Söldner hatte also entgegen

mancher Vorstellungen höchstwahrscheinlich nie direkt gegen einen

Gegner gekämpft, sondern war irgendwo entlang der Marschstraßen

oder in einem schlechten Winterlager verhungert, erfroren oder einer banalen

Krankheit erlegen. Durch mangelnde Ernährung und schlechte Kleidung

wurden die Truppen besonders anfällig für Seuchen. So soll das

kaiserliche Heer 1620 in Böhmen fast 50% von 27.000 Mann wahrscheinlich

durch Hungertyphus verloren haben. Viele Söldner gingen barfuß,

hatten keine Mäntel und übernachteten in Strohhütten oder

Erdlöchern. Im Winter 1621/22 erfroren viele der schlecht gekleideten

Spanier und Italiener von Spinolas Armee, und Gustav Adolf verlor im Lager

vor Nürnberg über 2/3 seiner Truppen.

Das Elend in manchen Winterlagern übersteigt heute wahrscheinlich

die Vorstellungskraft. Die große Ausnahme war natürlich, wenn

die Truppen bei wohlhabenden Bauern einquartiert wurden oder durch Regionen

kamen, die noch nicht ausgesogen waren. Im Laufe der Zeit wurde es jedoch

immer schwieriger die Truppen aus dem Land zu versorgen. In der letzten

Phase des Krieges gingen deshalb die Heeresstärken rapide zurück,

und der Anteil der Kavallerie stieg ständig, da nur noch Reiter die

ausgeplünderten Landstriche schnell genug passieren konnten. Der Traum

von reicher Beute war sicher schon immer ein wichtiges Motiv für Söldner

gewesen. Für die des Dreißigjährigen Krieges wurde die

Beute jedoch zu einer reinen Überlebensnotwendigkeit. Der Sold lag

mit durchschnittlich 8-10 Gulden zwar zwischen dem Verdienst eines Hilfsarbeiters

und dem eines Handwerksmeisters. Allerdings wurde er oft unregelmäßig

oder gar nicht bezahlt. Zudem mussten die Söldner im Feldlager fast

alles zu überhöhten Preisen kaufen. Viele hatten außerdem

Frau und Kinder oder zumindest einen Buben. Man sollte das aus heutiger

Sicht nicht für überflüssigen Luxus halten. Irgendjemand

musste ja während des Dienstes auf die wenigen Habseligkeiten aufpassen,

Feuer machen, abkochen, ein eventuell vorhandenes Lasttier versorgen und

tausend andere kleine Arbeiten verrichten.

An ein Entrinnen aus dieser Misere war kaum zu denken. Natürlich

gab es immer wieder zahlreiche Deserteure, vor allem wenn der Sold zu lange

ausblieb oder die Versorgungslage katastrophal wurde. Doch wohin sollten

sie gehen, von was leben? Überall gab es Banden verelendeter Bauer,

die Deserteuren auflauerten, um ihnen Sold und Beute abzunehmen. Einzelne

hatten kaum eine Chance durchzukommen, aber die Bauernbanden vernichten

sogar ganze Kompanien. Letzten Endes blieb nur das Überlaufen zum

Gegner. Man entkam zwar nicht dem Krieg, konnte aber vielleicht bessere

Konditionen aushandeln und bekam erneut Handgeld. Dennoch belegen Spezialuntersuchungen,

dass überraschend wenige desertierten. Der Großteil blieb seine

ganze Dienstzeit - manchmal sogar über Jahrzehnte - beim gleichen

Regiment. Einige wechselten notgedrungen die Einheit, wenn ihr altes Regiment

aufgelöst wurde oder wenn sie als Kriegsgefangene "untergesteckt"

wurden.

Die Veteranen, die bereits im Feuer gestanden hatten, bezeichnete man

als "versuchte" oder "beschossene" Knechte. Sie waren das Rückgrat

jedes Regiments. Jeder Oberst war auf diese alten "Kriegsgurgeln" angewiesen

und war deshalb auch immer bereit, ihnen vieles durchgehen zu lassen. Mit

fatalistischem Gleichmut ertrugen sie die Schrecken der Schlacht und gaben

den jungen Rekruten den notwendigen Rückhalt. Weitaus wichtiger als

ihr routiniertes Verhalten im Kampf war jedoch, dass sie die notwendigen

Überlebensstrategien kannten. Sie fielen beim Marsch nicht zurück,

konnten sich bei leichten Verwundungen und Krankheiten selbst kurieren,

wussten wie man zur Not eine wetterfeste Hütte baute, fanden bei den

Bauern den letzten Sack Getreide und ließen sich von den Marketendern

nicht betrügen.

Die Veteranen, die bereits im Feuer gestanden hatten, bezeichnete man

als "versuchte" oder "beschossene" Knechte. Sie waren das Rückgrat

jedes Regiments. Jeder Oberst war auf diese alten "Kriegsgurgeln" angewiesen

und war deshalb auch immer bereit, ihnen vieles durchgehen zu lassen. Mit

fatalistischem Gleichmut ertrugen sie die Schrecken der Schlacht und gaben

den jungen Rekruten den notwendigen Rückhalt. Weitaus wichtiger als

ihr routiniertes Verhalten im Kampf war jedoch, dass sie die notwendigen

Überlebensstrategien kannten. Sie fielen beim Marsch nicht zurück,

konnten sich bei leichten Verwundungen und Krankheiten selbst kurieren,

wussten wie man zur Not eine wetterfeste Hütte baute, fanden bei den

Bauern den letzten Sack Getreide und ließen sich von den Marketendern

nicht betrügen.

Ein einzigartiges Zeugnis von Alltag und Selbstverständnis eines

solchen Veteranen ist ein 1993 von dem Historiker Jan Peters entdecktes

Tagebuch, in dem ein einfacher Söldner von seinen Erlebnissen zwischen

1625 und 1649 berichtet. Wahrscheinlich handelt es sich bei dem anonymen

Verfasser um einen gewissen Peter Hagedorf, einen Müllersohn aus der

Gegend von Magdeburg.

Hagedorf wanderte 1625 durch die Schweiz nach Norditalien; ob aus Reiselust,

oder um Arbeit zu suchen, bleibt unklar. Jedenfalls ließ er sich

dort für einige Monate von den venezianischen Truppen anwerben und

nahm an den Kämpfen um das Veltin teil. Danach besuchte er mit einem

Kameraden einige Städte in Norditalien, und nahm etwas später

in Parma erneut Solddienst. Nach anderthalb Jahren machte er sich dann

langsam auf den Heimweg. Nachdem sein Geld zu Ende gegangen war, bettelte

er und erreichte so schließlich Ulm. Von Hunger oder schweren Kämpfen

berichtet er nichts; der Solddienst scheint für ihn mehr eine Möglichkeit

gewesen zu sein, etwas von der Welt zu sehen. Unter diesen Umständen

war es für ihn dann ein selbstverständlicher Schritt, in Ulm

in das Pappenheimsche Regiment von Tillys Armee einzutreten. Damit hatte

er sozusagen den Dreißigjährigen Krieg betreten, wo er für

die nächsten 22 Jahre bleiben sollte.

Während dieser Zeit nahm er vor allem an den Kämpfen in Süddeutschland

teil, an zahlreichen Belagerungen und Scharmützeln, aber auch an großen

Schlachten wie Lützen oder Nördlingen. Er berichtet zwar chronologisch

von den Märschen, dem Schanzen und den Gefechten, geht dabei aber

nie besonders ins Detail. Man hat "den Feinden zugesetzt" oder "mit Kanonen

auf die Feinde gespielt" und natürlich immer wieder geschanzt. Wie

er sich persönlich dabei geschlagen hat oder ob er gar getötet

hat, erscheint ihm nicht erwähnenswert. Die große politische

Lage oder gar die Religion werden völlig ignoriert. Er dankt zwar

Gott, wenn er wieder einmal Glück gehabt hat, lässt es aber dabei

bewenden. Als er 1633 von den Schweden gefangen und untergesteckt wird,

kämpft er nun genau so professionell gegen kaiserliche und Bayern.

Nach der Niederlage bei Nördlingen kam er dann wieder in sein altes

bayrisches Regiment. Für ihn scheint das absolut keinen Unterschied

gemacht zu haben.

Während dieser Zeit nahm er vor allem an den Kämpfen in Süddeutschland

teil, an zahlreichen Belagerungen und Scharmützeln, aber auch an großen

Schlachten wie Lützen oder Nördlingen. Er berichtet zwar chronologisch

von den Märschen, dem Schanzen und den Gefechten, geht dabei aber

nie besonders ins Detail. Man hat "den Feinden zugesetzt" oder "mit Kanonen

auf die Feinde gespielt" und natürlich immer wieder geschanzt. Wie

er sich persönlich dabei geschlagen hat oder ob er gar getötet

hat, erscheint ihm nicht erwähnenswert. Die große politische

Lage oder gar die Religion werden völlig ignoriert. Er dankt zwar

Gott, wenn er wieder einmal Glück gehabt hat, lässt es aber dabei

bewenden. Als er 1633 von den Schweden gefangen und untergesteckt wird,

kämpft er nun genau so professionell gegen kaiserliche und Bayern.

Nach der Niederlage bei Nördlingen kam er dann wieder in sein altes

bayrisches Regiment. Für ihn scheint das absolut keinen Unterschied

gemacht zu haben.

Wesentlich wichtiger ist ihm dagegen die Versorgungslage. Wenn es in

einem Winterquartier genug Wein gab, findet er das durchaus interessant.

"Diesen Winter habe auch hier Wein genug gehabt, umsonst." Als es einmal

besonders reichlich Nahrung gab schreibt er: "hier haben wir kein Rindfleisch

mehr wollen essen, sondern es haben müssen Gänse, Enten oder

Hühner sein." Während er von seinen ganzen gefallenen Kameraden

bestenfalls einige der Offiziere nennt, erzählt er, dass er einmal

mit einem Vetter sein Pferd versoffen habe. Kampf und Tod waren für

ihn anscheinend derart banale Sachen, dass man darüber nicht viele

Worte verlieren musste, reichlich essen und trinken dagegen nicht. Das

höchste Lob war ganz offensichtlich: "gefressen und gesoffen, dass

es gut heißt."

Natürlich schreibt er auch über Hunger und Teuerung. Mehrmals

notiert er genau, wie viel Brot, Wein oder Fleisch kosten. "Hier ist das

Brot und Fleisch wieder an den höchsten Nagel gehängt worden,

wegen des vielen Volks." Wenn sein Regiment in eine neue Region kommt,

hat er fast immer zuerst ein Auge auf die Landwirtschaft und deren Produkte:

"guter Weinwachs und Kornbau", "guter Wein gewesen" oder "viel Viehzucht

und schöner Kornbau". Man könnte ihm jetzt ein allgemeines Interesse

an Ackerbau und Viehzucht unterstellen, viel wahrscheinlicher ist es jedoch

die Perspektive des Söldners, der sofort bei der Ankunft mit Kennerblick

abzuschätzen beginnt, wie hier wohl die Quartiere sein werden, ob

man hier noch gut leben oder vielleicht sogar richtig prassen kann.

Dieser alltägliche Überlebenskampf, bei dem es weit mehr ums

Essen als um Heldentaten ging, wird besonders durch die Familienbeziehungen

des Söldners illustriert. Bald nach seinem Eintritt ins Pappenheimsche

Regiment heiratete er zum ersten mal. Mit dieser Frau hatte er vier Kinder,

die alle bereits nach Tagen oder wenigen Wochen starben. Nachdem seine

Frau 1633 ebenfalls gestorben war, hatte er einige Jahre einen Jungen,

der nun die anfallenden Hilfsdienste und Arbeiten erledigen musste. 1635

heiratete er nochmals. Von den fünf Kindern dieser Ehe überlebten

immerhin zwei den Krieg, während die anderen ebenfalls sehr schnell

starben. Die Frauen und der Junge dienten jedoch nicht nur der Bequemlichkeit

des Söldners, indem sich kochten oder wuschen. Sie achteten auf die

Habseligkeiten beim Tross, organisierten Lebensmittel und halfen beim plündern.

Als er selbst schwer verwundet war, lief seine erste Frau unter Lebensgefahr

in das brennende Magdeburg und brachte Bettzeug zum Verbinden, Wein, Kleider

und zwei silberne Gürtel zurück. Der Junge holte einmal aus Heidelberg

eine Kuh. Zudem mussten sie zur Erntezeit anscheinend immer Getreide auf

den Feldern schneiden. Einmal sogar unter dem Geschützfeuer des belagerten

Colmar. Von einer Teuerung berichtet er dann stolz, dass er mit seiner

Frau einen Sack voll Gerste und Roggen gedroschen habe. Anschließend

habe er mit zwei Schleifsteinen das Korn, gemahlen, einen Backofen in die

Erde gegraben und so viel Brot gebacken, dass er noch mit gutem Gewinn

davon verkaufen konnte.

Dieser alltägliche Überlebenskampf, bei dem es weit mehr ums

Essen als um Heldentaten ging, wird besonders durch die Familienbeziehungen

des Söldners illustriert. Bald nach seinem Eintritt ins Pappenheimsche

Regiment heiratete er zum ersten mal. Mit dieser Frau hatte er vier Kinder,

die alle bereits nach Tagen oder wenigen Wochen starben. Nachdem seine

Frau 1633 ebenfalls gestorben war, hatte er einige Jahre einen Jungen,

der nun die anfallenden Hilfsdienste und Arbeiten erledigen musste. 1635

heiratete er nochmals. Von den fünf Kindern dieser Ehe überlebten

immerhin zwei den Krieg, während die anderen ebenfalls sehr schnell

starben. Die Frauen und der Junge dienten jedoch nicht nur der Bequemlichkeit

des Söldners, indem sich kochten oder wuschen. Sie achteten auf die

Habseligkeiten beim Tross, organisierten Lebensmittel und halfen beim plündern.

Als er selbst schwer verwundet war, lief seine erste Frau unter Lebensgefahr

in das brennende Magdeburg und brachte Bettzeug zum Verbinden, Wein, Kleider

und zwei silberne Gürtel zurück. Der Junge holte einmal aus Heidelberg

eine Kuh. Zudem mussten sie zur Erntezeit anscheinend immer Getreide auf

den Feldern schneiden. Einmal sogar unter dem Geschützfeuer des belagerten

Colmar. Von einer Teuerung berichtet er dann stolz, dass er mit seiner

Frau einen Sack voll Gerste und Roggen gedroschen habe. Anschließend

habe er mit zwei Schleifsteinen das Korn, gemahlen, einen Backofen in die

Erde gegraben und so viel Brot gebacken, dass er noch mit gutem Gewinn

davon verkaufen konnte.

Im September 1649 wurde er dann nach dem Frieden von Münster mit

dreifachem Monatssold zu je 13 Gulden abgedankt. Er war nun Mitte bis Ende

Vierzig hatte eine Frau und zwei kleine Kinder und wusste nicht wohin.

Die Aufzeichnungen enden an diesem Punkt und man weiß nicht ob er

versucht hat, im Zivilleben wieder Fuß zu fassen. Wahrscheinlich

suchte er sich wie viele entlassene Söldner einen neuen Krieg. Das

Reich war zwar ausgebrannt, aber der Kampf um die Vorherrschaft in Europa

verlagerte sich damit lediglich an die Peripherie. Bereits vor dem Ende

des Dreißigjährigen Krieges hatte in England der Bürgerkrieg

begonnen, der dann auf Schottland und Irland übergriff. Die Niederländer

kämpften ohne Unterbrechung in Brasilien und in Indonesien. Auch die

Türkei wurde mit dem Überfall auf Kreta wieder an ihrer Westgrenze

aktiv. Kurz darauf entbrannte im Wilden Feld ein Kosakenaufstand gegen

Polen, in den die Türkei, Ungarn, Siebenbürgen, Dänemark,

Schweden und schließlich Russland verwickelt wurden. Frankreich und

Spanien kämpften unentwegt weiter an den Pyrenäen, in Italien

und in Flandern.

In allen diesen Kriegen kamen zahlreiche Söldner aus dem Reich

zum Einsatz. Oft machten sich ganze Regimenter unter ihren alten Obristen

auf den Weg. Doch auch die deutschen Fürsten nutzten bald die Gelegenheit

ihre Länder von den überschüssigen Merodebrüder und

Kriegsgurgeln zu befreien und dafür noch harte Subsidien zu kassieren.

Der Soldatenhandel, den viele mit den "verkauften Hessen" des Unabhängigkeitskrieges

verbinden, hat seine Wurzeln in den überschüssigen Veteranen

des Dreißigjährigen Krieges, die diese Weise gewinnbringend

verkauft wurden. Natürlich handelte es sich bei diesen Söldner

nicht nur um Deutsche. So bestand zum Beispiel ein bayerisches Regiment

gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges aus 534 Deutschen, 217

Italienern, 15 Franzosen, 24 Lothringern, 24 Burgundern, 26 Griechen, 54

Polen, 5 Ungarn, 51 Slowenen, 11 Spaniern, 14 Tschechen, 14 Türken,

18 Dalmatiern, 2 Schotten, 2 Kroaten und jeweils einem Iren und einem Sizilianer.

Ein Venezianer sprach in diesem Zusammenhang deshalb treffend von "Arche-Noah-Armeen".