Der Dreieckshandel

Im Merkantilismus zeigten sich auffallende Parallelen zwischen Soldaten- und Sklavenhandel.

Hatte sich die soziale Situation der Söldner seit dem Ende des 16.

Jahrhunderts bereits stetig verschlechtert, so wurde sie seit Kapitalismus

und Merkantilismus immer stärker die Politik und damit auch die

Kriege bestimmten geardezu katastrophal. Söldner wurden zu einer Ware,

die rücksichtslos verschachert und verschlissen wurde. Der anarchische

Freiheitswillen der Landsknechte und ihr gockelhafter Stolz wurde

vom Absolutismus, der Macht des Geldes und den Korporalstöcken

endgültig zerbrochen. Söldner waren der Auswurf der

Gesellschaft, der einem sinnvollen Zweck zugeführt werden sollte.

So befahl ein fürstlicher Erlass in Hessen, dass "die Beamten das sich

einschleichende herren und nahrungslose Gesindel wie auch Müßiggänger,

so nichts zu verlieren haben und zum Soldaten tüchtig, unter

Anerbietung eines gewissen Anreitzgeldes anzuwerben sich bemühen sollen".

In ganz Europa stellten entlassene Söldner und Deserteure den größten

Anteil der zahlreichen Räuberbanden. Andererseits wurden Häftlinge

oft wieder den Werbern übergeben. Jeder sollte arbeiten und den Reichtum

seines Fürsten mehren, und wer dazu nicht taugte sollte als Soldat Nutzen

bringen. Der Soldatenhandel brachte diese Einstellung deutlich zum Ausdruck.

Aber auch die, die nicht von ihren Fürsten verkauft wurden, die immer

noch auf eigene Faust unterwegs waren, verfingen sich im Netz des Merkantilismus.

Während die Fürstenpaläste mit den Gewinnen der Handelsgesellschaften

um die Wette wuchsen, wurde der Kriegsdienst zu einem immer schäbigeren

Geschäft. Am schlimmsten waren die Auswüchse, wo es mit dem Sklavenhandel

direkt in Berührung kam und die Parallelen nicht mehr zu übersehen sind.

Auf der Suche nach schnellen Gewinnen war der sogenannte "Dreieckshandel"

entstanden. Man tauschte an der afrikanischen Küste europäische

Manufakturenwaren (Werkzeuge, Waffen, Textilien, Glas etc.) gegen Sklaven,

transportierte diese nach Westindien, wo man für sie Zucker, Tabak und

Gewürze erhielt, die sich dann wieder in Europa mit großem Profit

verkaufen ließen. Ein Sklave, den man in Afrika für Branntwein

und minderwertige Tauschartikel im Wert von 5 Gulden erwerben konnte, brachte

in Südamerika gut das Zehnfache in Zucker, der in Europa wiederum für

ein Vielfaches verkauft werden konnte. Die Aktien, der im Dreieckshandel

tätigen Gesellschaften, warfen riesige Gewinne ab. Geschickte und skrupellose

Kaufleute wie zum Beispiel die Schimmelpfennigs errichteten sich Schlösser,

erwarben weite Ländereien und wurden in den Adelsstand erhoben. Da wollten

auch die Fürsten nicht hintanstehen und beteiligten sich oder gründeten

eigene Gesellschaften. Doch mit dem Wachstum des Geschäfts und der zunehmenden

Konkurrenz benötigten die Gesellschaften feste Stützpunkte in Afrika,

in denen die Sklaven gesammelt werden konnten, und eigene Plantagen, wo man sie

sicher absetzen konnte.

Auf der Suche nach schnellen Gewinnen war der sogenannte "Dreieckshandel"

entstanden. Man tauschte an der afrikanischen Küste europäische

Manufakturenwaren (Werkzeuge, Waffen, Textilien, Glas etc.) gegen Sklaven,

transportierte diese nach Westindien, wo man für sie Zucker, Tabak und

Gewürze erhielt, die sich dann wieder in Europa mit großem Profit

verkaufen ließen. Ein Sklave, den man in Afrika für Branntwein

und minderwertige Tauschartikel im Wert von 5 Gulden erwerben konnte, brachte

in Südamerika gut das Zehnfache in Zucker, der in Europa wiederum für

ein Vielfaches verkauft werden konnte. Die Aktien, der im Dreieckshandel

tätigen Gesellschaften, warfen riesige Gewinne ab. Geschickte und skrupellose

Kaufleute wie zum Beispiel die Schimmelpfennigs errichteten sich Schlösser,

erwarben weite Ländereien und wurden in den Adelsstand erhoben. Da wollten

auch die Fürsten nicht hintanstehen und beteiligten sich oder gründeten

eigene Gesellschaften. Doch mit dem Wachstum des Geschäfts und der zunehmenden

Konkurrenz benötigten die Gesellschaften feste Stützpunkte in Afrika,

in denen die Sklaven gesammelt werden konnten, und eigene Plantagen, wo man sie

sicher absetzen konnte.

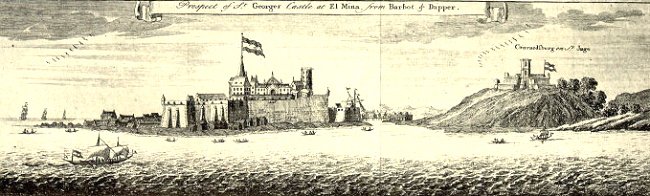

Die Portugiesen hatten bereits 1482 ihr erstes Fort an der Guineaküste gegründet.

Über hundert Jahre beherrschten sie von dort den Handel mit Sklaven, Gold

und Elfenbein bis sie von den geschäftstüchtigen Holländern daraus

verdrängt wurden. Die raublustige WIC bemächtigte sich der alten portugiesischen

Forts Elmina und Axim, um ihre neuen Eroberungen in Brasilien und der Karibik mit Sklaven

zu versorgen. Bald folgten Engländer und Franzosen, errichteten eigene Forts in

Afrika und eroberten die eine oder andere Zuckerinsel in der Karibik. In Guyana lagen

die niederländischen, französischen und englischen Kolonien dicht an dicht und

an der Goldküste waren die Forts manchmal nur einige Kilometer voneinander entfernt.

Auch Dänen und Schweden errichteten Stützpunkte in Afrika und erwarben karibische

Inselchen. Schließlich gründeten sogar der Herzog von Kurland und der

Kurfürst von Brandenburg einzelne Forts an der Gold- und der Elfenbeinküste.

Einige diese zahlreichen verstreuten afrikanischen Forts und karibischen Kleinstkolonien,

von denen einige Heute noch als Briefmarkenstaaten fortleben, wechselten häufig ihre

Besitzer. Da die Garnisonen winzig waren und eine loyale Bevölkerung fehlte, waren

Kriege in Europa immer ein willkommener Anlass, sich eines Forts oder einer Insel zu

bemächtigen. Manchmal gelang auch einem Häuptling die Eroberung eines Forts

und er verkaufte es dann meistbietend an eine der Kolonialmächte. Accra an der

Goldküste war eine portugiesische Gründung und kam dann in den Besitz der

Niederländer, der Schweden, wieder der Niederländer und schließlich

der Engländer; Gorée im Senegal war zuerst niederländisch und wechselte dann

vier mal zwischen Frankreich und England im Besitz.

Vor allem unter den Besatzungen der holländischen und dänischen Forts

befand sich immer ein großer Anteil deutscher Söldner. Der Nürnberger

Michael Hemmersam diente in Elmina und war an der Eroberung von Axim beteiligt.

Der erste Kommandeur des dänischen Forts Frederiksborg war Jost Cramer aus

Lindau und sein Nachfolger Henning Albrecht aus Hamburg. Bei der Gründung der

schwedischen Guineakompanie war der Ritter Carloff aus Rostock eine zentrale Figur.

Er war vorher bereits im Dienst der WIC und leistete später den Dänen

ähnliche Dienste.

Doch nach den etwas unruhigen Gründerzeiten erschöpfte sich der Dienst in

Langeweile. Oft reichte der Machtbereich dieser Forts nicht weiter als die Schussweite

ihrer Kanonen, und für die Besatzungen aus zwei, drei Dutzend Weißen waren

die Ankunft eines Schiffes oder einer Sklavenkarawane die großen Ereignisse des

Jahres. Hitze, Ruhr, Gelbfieber, Malaria und der Guineawurm dezimierten die Söldner.

Viele waren krank und verkamen apathisch im Dreck. Aus einigen Forts kamen

nur Bruchteile der Besatzungen zurück. Auf der Zuckerinsel Sao Thomé im Golf von

Guinea herrschte ein derart mörderisches Fieber, dass die WIC die Garnison

als Strafkolonie benützte. Hemmersam, der diese Insel auf der Rückreise kurz

besuchte berichtete, dass selbst die Schildwachen in Stühlen saßen, da sie zu schwach

zum stehen waren. "Und waren diese Völcker den Todten gleicher, als Lebendigen

Menschen", fasste er seinen Eindruck zusammen. Viele empfanden den

Guineawurm als schlimmste Plage. Er wuchs als Parasit unter der Haut und konnte erst

entfernt werden wenn das Geschwür, das sich nach der Eiablage bildete,

geplatzt war. Dann musste man ihn ganz langsam, über mehrere Tage mit einem

kleinen Holz herauswinden. Wenn er dabei abriss, vereiterten die Reste, was zu

Amputationen und zum Tod führen konnte. Fast jeder wurde mehrmals davon

befallen und manche hatten gleichzeitig Dutzende unter der Haut.

Zwischen Hitze, Krankheiten, Langeweile und der verachteten menschlichen Ware

entfalteten sich die niedrigsten Instinkte der Söldner. In ihrer an Schmutz und

Lastern nicht gerade armen Geschichte bilden die Forts an der Guineaküste

einen verkommenen und verdorbenen Höhepunkt. Abgerissene, vom Fieber ausgezehrte

Gestalten soffen sich um den Rest ihres Verstandes und vergnügten sich mit

schwarzen Sklavinnen und Konkubinen, die jederzeit für etwas Branntwein oder Tabak

zu haben waren. Ein französischer Reisender, der diese Forts im 19. Jahrhundert

besuchte, berichtete, dass sich der dänische Gouverneur von 20 Sklavinnen

bedienen ließ, die außer weißen Servietten keinerlei Kleidung trugen.

Der englische Gouverneur ließ seinen Wagen von vier Schwarzen ziehen, die er dabei mit der

Peitsche antrieb. Natürlich förderten solche Vorbilder die Exzesse unter den

ungebildeten und verrohten Mannschaften. Trotzdem kann man annehmen, dass sich

der Rassismus der einfachen Söldner in Grenzen hielt. Ihre eigene armselige

Existenz diente kaum dazu überheblichkeit und Dekadenz zu fördern. Sie hatten

täglichen Kontakt mit den bei den Forts wohnenden Eingeborenen, trieben Tauschhandel

mit ihnen, aßen in ihren Hütten und lebten oft fest mit schwarzen Frauen

zusammen. Ihren Dienst versahen sie gemeinsam mit einheimischen Söldnern, und

von Gouverneuren und Offizieren nur wenig mehr geachtet. Einige Seeleute,

die auf den Sklavenschiffen fuhren, hatten die Sklaverei bereits am eigenen Leib

erfahren, und fast alle hatten Bekannte, die in den Bagnos von Algier oder

Tunis auf ihren Freikauf warteten.

Zwischen Hitze, Krankheiten, Langeweile und der verachteten menschlichen Ware

entfalteten sich die niedrigsten Instinkte der Söldner. In ihrer an Schmutz und

Lastern nicht gerade armen Geschichte bilden die Forts an der Guineaküste

einen verkommenen und verdorbenen Höhepunkt. Abgerissene, vom Fieber ausgezehrte

Gestalten soffen sich um den Rest ihres Verstandes und vergnügten sich mit

schwarzen Sklavinnen und Konkubinen, die jederzeit für etwas Branntwein oder Tabak

zu haben waren. Ein französischer Reisender, der diese Forts im 19. Jahrhundert

besuchte, berichtete, dass sich der dänische Gouverneur von 20 Sklavinnen

bedienen ließ, die außer weißen Servietten keinerlei Kleidung trugen.

Der englische Gouverneur ließ seinen Wagen von vier Schwarzen ziehen, die er dabei mit der

Peitsche antrieb. Natürlich förderten solche Vorbilder die Exzesse unter den

ungebildeten und verrohten Mannschaften. Trotzdem kann man annehmen, dass sich

der Rassismus der einfachen Söldner in Grenzen hielt. Ihre eigene armselige

Existenz diente kaum dazu überheblichkeit und Dekadenz zu fördern. Sie hatten

täglichen Kontakt mit den bei den Forts wohnenden Eingeborenen, trieben Tauschhandel

mit ihnen, aßen in ihren Hütten und lebten oft fest mit schwarzen Frauen

zusammen. Ihren Dienst versahen sie gemeinsam mit einheimischen Söldnern, und

von Gouverneuren und Offizieren nur wenig mehr geachtet. Einige Seeleute,

die auf den Sklavenschiffen fuhren, hatten die Sklaverei bereits am eigenen Leib

erfahren, und fast alle hatten Bekannte, die in den Bagnos von Algier oder

Tunis auf ihren Freikauf warteten.

Letztendlich unterschied sich ihr eigenes Leben nur wenig von dem der Sklaven, war

manchmal sogar schlimmer. Ein schwedischer Reisender machte die Feststellung, dass

Seeleute und Soldaten oft noch schlechter als Sklaven behandelt wurden. Sklaven

erhielten sogar meistens bessere Nahrung und wurden bei Krankheit gepflegt, denn

ihr Wert belief sich auf mehrere hundert Gulden, während ein neuer Soldat

schon für ein Handgeld von neun Gulden in Amsterdam zu haben war. Man kennt

die Bilder von den auf Schiffen zusammengepferchten Sklaven und entwickelt vielleicht

eine vage Vorstellung von ihren Leiden. Weniger bekannt ist dagegen, dass die

Verlustraten unter den Besatzungen bei diesen Transporten meistens wesentlich

höher lagen. Aktionäre und Reeder sorgten sich weit mehr um ihre kostbare

Ware, als um die billigen Söldner. Es lag in der Natur des Merkantilismus,

dass immer noch Menschen freiwillig ein solches Schicksal auf sich nahmen, einzig

beseelt von der Illusion dabei ihr Glück zu machen.

Doch diese wenigen Verblendeten reichten längst nicht mehr aus, um die Lücken

zu füllen, die Krankheiten und schlechte Versorgung auf den Schiffen und im

Kolonialdienst rissen. Die Seelenverkäufer in den holländischer Häfen

arbeiteten mit allen schmutzigen Tricks, um neue Rekruten zu beschaffen. Ahnungslose

Handwerksburschen wurden mit falschen Versprechungen angelockt und betrunken gemacht

bis sie "kapitulierten". Wenn jemand in Amsterdam ohne Geld war,

musste er nur bei einem der "Zielverkooper" unterschreiben und erhielt dann Kost

und Logis bis zur Ausfahrt eines passenden Schiffes. Aus gutem Grund wurden

die Kostgänger aber meistens in verliesähnlichen Kellern gefangen gehalten.

Dabei waren die sanitären Verhältnisse und die Verpflegung so erbärmlich, dass die

Geworbenen oft halb verhungert und schwer krank auf die Schiffe kamen. Da den Käufern

die Missstände bekannt waren, bezahlten sie erst, wenn die Neuen eine

gewisse Zeit auf See lebend überstanden hatten. Selbstverständlich wurden

dann alle Unkosten und der Gewinn des Zielverkoopers vom Sold abgezogen. Auch

hier glich sich das Gewerbe immer mehr dem Sklavenhandel an.

Doch diese wenigen Verblendeten reichten längst nicht mehr aus, um die Lücken

zu füllen, die Krankheiten und schlechte Versorgung auf den Schiffen und im

Kolonialdienst rissen. Die Seelenverkäufer in den holländischer Häfen

arbeiteten mit allen schmutzigen Tricks, um neue Rekruten zu beschaffen. Ahnungslose

Handwerksburschen wurden mit falschen Versprechungen angelockt und betrunken gemacht

bis sie "kapitulierten". Wenn jemand in Amsterdam ohne Geld war,

musste er nur bei einem der "Zielverkooper" unterschreiben und erhielt dann Kost

und Logis bis zur Ausfahrt eines passenden Schiffes. Aus gutem Grund wurden

die Kostgänger aber meistens in verliesähnlichen Kellern gefangen gehalten.

Dabei waren die sanitären Verhältnisse und die Verpflegung so erbärmlich, dass die

Geworbenen oft halb verhungert und schwer krank auf die Schiffe kamen. Da den Käufern

die Missstände bekannt waren, bezahlten sie erst, wenn die Neuen eine

gewisse Zeit auf See lebend überstanden hatten. Selbstverständlich wurden

dann alle Unkosten und der Gewinn des Zielverkoopers vom Sold abgezogen. Auch

hier glich sich das Gewerbe immer mehr dem Sklavenhandel an.

Diese armen Teufel hatten nur wenig Grund zur Überheblichkeit. Zumindest die

etwas Intelligenteren empfanden sogar Mitleid. Der Mecklenburger Paul Erdmann

Isert, der als Arzt auf einem dänischen Schiff diente und dort nur knapp einen

Sklavenaufstand überlebte schrieb in einem Brief: "Denken sie sich den Anblick,

einer solchen Menge Unglücklichen! die, weil sie das Schicksal etwa hatten: von

Sklaven-Eltern gebohren zu werden, oder weil sie im Krieg gefangen genommen,

oder auch unschuldig gestolen worden, oder aus anderen gleichgültigen Ursachen

an die Europäer verkauft, nun in schweren Banden von ihrem Vaterlande nach

einem andern geführt werden, das sie nicht kennen." Auch der spätere

Bürgermeister von Kolberg Joachim Nettelbeck, der schon mit elf Jahren als Schiffsjunge

auf einem Sklavenschiff mitgefahren war, lässt in seiner Lebensbeschreibung

ein gewisses Mitgefühl für die "menschliche Ware" und die "armen Kreaturen"

erkennen. Die Roheit mancher Seeleute erklärt er bezeichnenderweise damit, dass sie

auf allen Schiffen "und nicht bloß auf der Sklavenküste ein nur zu gewohnter

Anblick" wäre. In den Augen der Söldner hatten die Sklaven einfach Pech gehabt,

da sie im Krieg gefangen genommen oder von einem geldgierigen König

verkauft worden waren. Manchen von ihnen war ähnliches widerfahren, denn auch

in Europa wurden Gefangene und Untertanen oft genug verkauft.

Nach der überfahrt kamen die Sklaven an die andere Stütze des

Dreieckshandels, die Plantagen in Westindien. Dort an der versumpften

Küste Guyanas pflanzten die Holländer in ihren Kolonien Surinam,

Berbice und Paramaribo Zucker, Kaffee und Baumwolle. Dadurch wurde die

vorgelagerte Insel Curacao lange Zeit zum bedeutendsten Sklavenmarkt der

Welt. Nirgendwo in Amerika kamen so viele Sklaven auf so wenige Weiße,

und nirgendwo waren die Plantagenbesitzer und Zuckerbarone so voller Grausamkeit

und Menschenverachtung. In ihrer Arroganz und Verdorbenheit übertrafen

sie sogar die Gouverneure an der Guineaküste. Durch die unmenschliche

Behandlung verschlissen sie ihre Sklaven in wenigen Jahren, und da auch

Schwangere keinerlei Schonung zu erwarten hatten, waren sie auf ständigen

Nachschub aus Afrika angewiesen. Die Sklaven wurden beim geringsten Anlass

bis aufs Blut gepeitscht. Nach dem ersten Fluchtversuch wurde ihnen die

Achillessehne durchschnitten, nach dem zweiten ein Bein amputiert. Mit der

Zeit gelang es den Pflanzern sogar, diese Methoden zur allgemeinen Rechtspraxis

in den Kolonien zu machen. Aufrührerische Sklaven wurden an Fleischhaken

aufgehängt, gerädert oder langsam zu Tode gegrillt. Viele Pflanzer

ließen sich von fast nackten Sklavinnen bedienen und sich von ihnen

im Schlaf kühle Luft zufächeln. Bei Gesellschaften führen die

Damen des Hauses ihre schönen Sklavinnen nackt den Gästen vor,

um sie dann wochenweise zu vermieten.

Nach der überfahrt kamen die Sklaven an die andere Stütze des

Dreieckshandels, die Plantagen in Westindien. Dort an der versumpften

Küste Guyanas pflanzten die Holländer in ihren Kolonien Surinam,

Berbice und Paramaribo Zucker, Kaffee und Baumwolle. Dadurch wurde die

vorgelagerte Insel Curacao lange Zeit zum bedeutendsten Sklavenmarkt der

Welt. Nirgendwo in Amerika kamen so viele Sklaven auf so wenige Weiße,

und nirgendwo waren die Plantagenbesitzer und Zuckerbarone so voller Grausamkeit

und Menschenverachtung. In ihrer Arroganz und Verdorbenheit übertrafen

sie sogar die Gouverneure an der Guineaküste. Durch die unmenschliche

Behandlung verschlissen sie ihre Sklaven in wenigen Jahren, und da auch

Schwangere keinerlei Schonung zu erwarten hatten, waren sie auf ständigen

Nachschub aus Afrika angewiesen. Die Sklaven wurden beim geringsten Anlass

bis aufs Blut gepeitscht. Nach dem ersten Fluchtversuch wurde ihnen die

Achillessehne durchschnitten, nach dem zweiten ein Bein amputiert. Mit der

Zeit gelang es den Pflanzern sogar, diese Methoden zur allgemeinen Rechtspraxis

in den Kolonien zu machen. Aufrührerische Sklaven wurden an Fleischhaken

aufgehängt, gerädert oder langsam zu Tode gegrillt. Viele Pflanzer

ließen sich von fast nackten Sklavinnen bedienen und sich von ihnen

im Schlaf kühle Luft zufächeln. Bei Gesellschaften führen die

Damen des Hauses ihre schönen Sklavinnen nackt den Gästen vor,

um sie dann wochenweise zu vermieten.

Die Macht dieser unglaublich reichen holländischen Pflanzer und Zuckerbarone sicherten kleine Söldnertrupps, deren Mannschaften zum Großteil aus Deutschland,

Frankreich Polen und Dänemark kamen. Durch schlechte Behandlung, Gelbfieber und all die anderen Krankheiten starben sie oft noch schneller als die Sklaven.

Deshalb versuchten auch von ihnen immer wieder einige ihr Glück in der Flucht. Doch die meisten Deserteure wurden im undurchdringlichen Dschungel von

indianischen Kopfjägern schnell wieder eingefangen und ohne Gnade gehängt oder erschossen. Also ertränkten sie ihr Elend im Alkohol, vegetierten mit ihren

schwarzen Konkubinen in den Garnisonen und hofften, lange genug zu überleben, bis die Kompanie eines Tages so gnädig sein würde, sie zu entlassen. Einige

wurden der Kompanie von Pflanzern abgekauft und fristeten ihr Leben als Aufseher, bis sie auch dort wegen fortgesetzter Trunkenheit entlassen wurden. Aber

immerhin war dies noch der häufigste Weg, dem Militär zu entkommen. Manchmal, wenn sich größere Trupps einig waren, entlud sich der angestaute Frust in

Meutereien. So bemächtigte sich 1763 eine Gruppe von deutschen und französischen Deserteuren, die in Holland gepresst worden waren, in Paramaribo eines

Truppentransporters und segelte nach Brasilien. Als sie dort von den Portugiesen vertrieben wurden, versuchten sie ihr Glück in Cayenne, wo sie von den

Franzosen verhaftet und wieder nach Surinam ausgeliefert wurden. Die Rädelsführer wurden hingerichtet und die anderen zum weiteren Dienst begnadigt.

Eine ähnliche Geschichte ereignete sich im selben Jahr beim großen Sklavenaufstand in Berbice. Innerhalb von Tagen stand die ganze Kolonie in Flammen. Die

Sklaven brannten die Plantagen und Zuckermühlen nieder und erschlugen ihre verhassten Unterdrücker. Da der Gouverneur zu diesem Zeitpunkt nur über ganze

zehn gesunde Söldner verfügte, konnte nur Fort St. Andries an der Küste gehalten werden. Während die Sklaven jedoch mit Plündern und dem Machtgerangel

ihrer Anführer beschäftigt waren, erreichten die ersten Verstärkungen das bedrängte Fort. Das Hauptproblem der Sklaven war jedoch ihre schlechte Bewaffnung.

Die Masse verfügte lediglich über Buschmesser, Sicheln, Stangen und andere Arbeitsgeräte. Mit den wenigen erbeuteten Musketen konnten sie nicht umgehen,

außerdem mangelte es ihnen bald an Munition. Da wurde aus dem benachbarten Surinam ein Trupp von 70 vorwiegend deutschen und französischen Söldnern

auf dem Landweg zur Verstärkung geschickt. Man weiß nicht auf welche Weise diese Männer in den Besitz der Kompanie gelangt waren. Vielleicht waren es

ehemalige Kriegsgefangene oder gepresste Deserteure, deren Kapitulationen bereits mehrmals willkürlich verlängert worden waren. Jedenfalls meuterte der

Großteil von ihnen. Sie überwältigten ihre Offiziere, und 40 von ihnen schlugen sich unter der Führung des Franzosen Jean Renaud und des deutschen

Wundarztes Johann Carl Mangemeister in die Büsche, um sich den Aufständischen anzuschließen. Als sie jedoch auf die Sklaven trafen fielen diese über sie

her und massakrierten 28 von ihnen, bevor der Irrtum aufgeklärt werden konnte. Die Überlebenden waren trotzdem eine äußerst wertvolle Unterstützung. Sie

dienten nicht nur als Ausbilder und Schützen, sondern konnten auch Musketen reparieren und Pulver herstellen, und Mangemeister nahm sich sachkundig

der Verwundeten an.

Überläufer hatte es schon immer gegeben und von allen Kolonialarmeen flohen Söldner zu einheimischen Fürsten und Häuptlingen. Meistens hörte man nie mehr

etwas von ihnen; in Berbice berichten die Gerichtsakten von ihrem Schicksal. Die Meuterer waren von Anfang an ohne jede Chance. In manchem glichen sie

römischen Legionären, die sich den Aufständischen einer Provinz angeschlossen hatten. Gegen die Übermacht des Imperiums waren diese Rebellionen letzten

Endes genauso aussichtslos, wie der Kampf einiger tausend Sklaven gegen das holländische Kolonialreich. Nur wurden Legionäre meistens mit Gold gekauft,

während die Renegaten in Berbice nur eine Hand voll Reis und etwas Zuckerrohrschnaps erwarten konnten. Doch gerade dadurch wird deutlich, wie groß ihr Hass

und ihre Verzweiflung gewesen sein müssen. Im Gegensatz zu den Sklaven wussten sie nur allzu gut, dass die Holländer immer neue Schiffe mit Söldnern schicken

würden. Trotzdem hatten sie sich dieser verlorenen Sache angeschlossen. Allerdings wohl kaum aus Sympathie für die Sklaven, sondern eher aus dem alten Trotz

der Landsknechte. Sie waren weder Helden noch Revolutionäre, sondern Meuterer und Renegaten, und deshalb kämpften sie erbittert und warteten betrunken auf

den Tod oder den Henker. Der Aufstand endete, wie solche Aufstände damals immer endeten. Während die Sklaven langsam ihren Elan verloren, kam die

niederländische Militärmaschine in Gang. Nach einigen verzweifelten Gefechten unterwarfen sich die ersten halbverhungerten Sklaven und baten um Gnade.

Schließlich war alles verloren und die siegreiche Kolonialmacht hielt das übliche Strafgericht. Die Rädelsführer wurden barbarisch zu Tode gefoltert. Von den

Deserteuren waren nur drei in Gefangenschaft geraten, was darauf schließen lässt, dass sie sich bis zuletzt gewehrt hatten. Alle drei, unter ihnen Renaud und

Mangemeister, erlitten den grausamen Tod auf dem Rad.

Überläufer hatte es schon immer gegeben und von allen Kolonialarmeen flohen Söldner zu einheimischen Fürsten und Häuptlingen. Meistens hörte man nie mehr

etwas von ihnen; in Berbice berichten die Gerichtsakten von ihrem Schicksal. Die Meuterer waren von Anfang an ohne jede Chance. In manchem glichen sie

römischen Legionären, die sich den Aufständischen einer Provinz angeschlossen hatten. Gegen die Übermacht des Imperiums waren diese Rebellionen letzten

Endes genauso aussichtslos, wie der Kampf einiger tausend Sklaven gegen das holländische Kolonialreich. Nur wurden Legionäre meistens mit Gold gekauft,

während die Renegaten in Berbice nur eine Hand voll Reis und etwas Zuckerrohrschnaps erwarten konnten. Doch gerade dadurch wird deutlich, wie groß ihr Hass

und ihre Verzweiflung gewesen sein müssen. Im Gegensatz zu den Sklaven wussten sie nur allzu gut, dass die Holländer immer neue Schiffe mit Söldnern schicken

würden. Trotzdem hatten sie sich dieser verlorenen Sache angeschlossen. Allerdings wohl kaum aus Sympathie für die Sklaven, sondern eher aus dem alten Trotz

der Landsknechte. Sie waren weder Helden noch Revolutionäre, sondern Meuterer und Renegaten, und deshalb kämpften sie erbittert und warteten betrunken auf

den Tod oder den Henker. Der Aufstand endete, wie solche Aufstände damals immer endeten. Während die Sklaven langsam ihren Elan verloren, kam die

niederländische Militärmaschine in Gang. Nach einigen verzweifelten Gefechten unterwarfen sich die ersten halbverhungerten Sklaven und baten um Gnade.

Schließlich war alles verloren und die siegreiche Kolonialmacht hielt das übliche Strafgericht. Die Rädelsführer wurden barbarisch zu Tode gefoltert. Von den

Deserteuren waren nur drei in Gefangenschaft geraten, was darauf schließen lässt, dass sie sich bis zuletzt gewehrt hatten. Alle drei, unter ihnen Renaud und

Mangemeister, erlitten den grausamen Tod auf dem Rad.