Der Krieg der Maulwürfe

Venedigs Kampf um Kreta.

Während sich der Dreißigjährige Krieg im Reich sozusagen mit letzten

Zuckungen ganz langsam seinem Ende näherte, entbrannte im Mittelmeerraum nach einer

verhältnismäßig friedlichen Periode ein neuer Konflikt, als 1645 eine riesige

türkische Flotte das venezianischen Kreta überfiel und kurz darauf ein Heer Dalmatien

bedrohte. Der Krieg weitete sich schnell aus und Venedig benötigte viel mehr Söldner,

als es im eigenen Hinterland und auf dem Balkan anwerben konnte. Es fand

sie unter den Veteranen des Dreißigjährigen Krieges. Arbeitslose Obristen hielten den

Rest ihrer alten Regimenter zusammen oder stellten neue auf. Landesfürsten

und Reichsstädte sahen es nicht ungern, wenn das marodierende Gesindel in neuen Kriegen

verschwand.

Die ersten deutschen Regimenter kamen schon in der Endphase des Dreißigjährigen Krieges

unter den Obristen Colloredo, Gil de Hase, Sperreuther und Degenfeld. Der bekannteste unter

ihnen war Christoph Martin von Degenfeld, der vorher schon Bayern, Spanien, Schweden und Frankreich

gedient hatte. Degenfeld war bereits 1642 in den Dienst Venedigs getreten und wurde nach dem

türkischen Angriff zum Gouverneur von Dalmatien und Albanien ernannt. Unter seinem

Kommando kämpften zahlreiche Deutsche. Es gelang ihm die bosnische Stadt Sebrenico gegen

eine erdrückende Übermacht zu halten und anschließend die Türken in einem

verlustreichen Kleinkrieg aus Albanien zurückzudrängen. Obwohl man ihn in Venedig mit

Auszeichnungen überhäufte, nahm er seinen Abschied und setzte sich in Deutschland zur

Ruhe. Drei seiner Regimenter blieben allerdings bis 1698 im Sold Venedigs. Man weiß nicht wieviele

tausend Mann allein der Unterhalt dieser drei Regimenter über ein halbes Jahrhundert verschlang.

Mehrmals waren sie auf Kompaniestärke zusammengeschmolzen, wurden wieder aufgefüllt und

erneut ins Feuer geworfen. Aber auch der Zoll, den die Kommandeure bezahlten, war außergewöhnlich.

Von Degenfelds sechs Söhnen hatte der älteste bei den Kämpfen in Albanien beide

Augen verloren; einer fiel auf Kreta; ein anderer erlag später seinen Wunden, der vierte

starb am Fieber; der fünfte, der ausnahmsweise in schwedische Dienste getreten war, fiel vor

Kopenhagen; lediglich einer, der sich mehr der Diplomatie widmete, setzte die Familie fort.

Die ersten deutschen Regimenter kamen schon in der Endphase des Dreißigjährigen Krieges

unter den Obristen Colloredo, Gil de Hase, Sperreuther und Degenfeld. Der bekannteste unter

ihnen war Christoph Martin von Degenfeld, der vorher schon Bayern, Spanien, Schweden und Frankreich

gedient hatte. Degenfeld war bereits 1642 in den Dienst Venedigs getreten und wurde nach dem

türkischen Angriff zum Gouverneur von Dalmatien und Albanien ernannt. Unter seinem

Kommando kämpften zahlreiche Deutsche. Es gelang ihm die bosnische Stadt Sebrenico gegen

eine erdrückende Übermacht zu halten und anschließend die Türken in einem

verlustreichen Kleinkrieg aus Albanien zurückzudrängen. Obwohl man ihn in Venedig mit

Auszeichnungen überhäufte, nahm er seinen Abschied und setzte sich in Deutschland zur

Ruhe. Drei seiner Regimenter blieben allerdings bis 1698 im Sold Venedigs. Man weiß nicht wieviele

tausend Mann allein der Unterhalt dieser drei Regimenter über ein halbes Jahrhundert verschlang.

Mehrmals waren sie auf Kompaniestärke zusammengeschmolzen, wurden wieder aufgefüllt und

erneut ins Feuer geworfen. Aber auch der Zoll, den die Kommandeure bezahlten, war außergewöhnlich.

Von Degenfelds sechs Söhnen hatte der älteste bei den Kämpfen in Albanien beide

Augen verloren; einer fiel auf Kreta; ein anderer erlag später seinen Wunden, der vierte

starb am Fieber; der fünfte, der ausnahmsweise in schwedische Dienste getreten war, fiel vor

Kopenhagen; lediglich einer, der sich mehr der Diplomatie widmete, setzte die Familie fort.

Zum großen Söldnerfresser wurde Kreta. Da sich die Venezianer über Jahrhunderte durch Willkür und Unterdrückung mehr als unbeliebt gemacht hatten,

setzte die Bevölkerung den Türken nur wenig Widerstand entgegen, und Venedig hielt bald nur noch die schwer befestigte Hauptstadt Candia. Zur ersten

großen Belagerung kam es bereits 1648. Aber Venedig hatte die überlegene Flotte und konnte damit den türkischen Nachschub behindern und eigene

Verstärkungen nach Candia bringen. Und so zog sich der Krieg über 24 Jahre in die Länge. Gelang es der venezianischen Flotte in einem Jahr die Dardanellen

zu blockieren und ausreichend Truppen auf Kreta zu landen, wurden die Türken zurückgedrängt. Kamen die türkischen Schiffe aber nach Kreta durch, und

waren Geld und Söldner in Venedig wieder einmal knapp, wurde dagegen Candia belagert. Im Winter ruhte der Kampf, die Galeeren blieben in den Häfen und

die Garnisonen mußten zusehen, wie sie mit ihren mageren Vorräten zurecht kamen. Alle paar Jahre wütete die Pest auf der verwüsteten und ausgebrannten

Insel. Beide Seiten hatten schwere Verluste und mußten ständig für Nachschub an Menschen und Material sorgen. Frankreich, Malta, der Papst, der Kaiser,

deutsche und italienische Fürstentümer schickten Freiwillige und Söldner; ein wenig Land wurde erobert und wieder verloren, und nach einigen Monaten

oder Jahren beschäftigte sich jeder wieder mit seinen eigenen Problemen. Nur auf Kreta ging der Krieg erbarmungslos weiter.

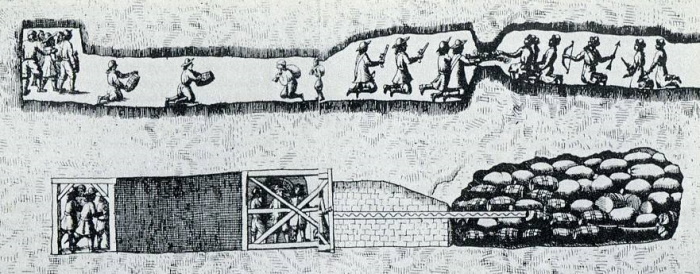

Da begannen die Türken 1666 mit dem Großangriff auf Candia. Candia war eine eindrucksvolle Festung und wurde von sieben Hauptforts, einem Labyrinth an

gedeckten Gängen, unterirdischen Galerien, Kasematten, Gräben, Kontereskarpen und zahllosen Schanzen, Wällen, Hornwerken, Bastionen und Ravelins

geschützt. Bei vergeblichen Sturmangriffen verloren die Türken allein bis zum Herbst an die 20.000 Mann. Doch nach und nach machte sich der Einsatz des

Riesenheeres von Sklaven und Schanzarbeitern bemerkbar. Hinter aufgeworfenen Hügeln wälzten sich Batterien auf die Wälle zu, Sappen wurden vorgetrieben

und Minenstollen gegraben. Angesichts der gewaltigen Befestigungsanlagen verlagerte sich der Kampf immer mehr unter die Erde.

Der Minenkrieg erreichte bis dahin unbekannte Dimensionen. Die Belagerten gruben Stollen als Horchposten, Gegenminen und Gänge zu abgeschnittenen

Vorposten. Ständig wühlten sich tausende von Arbeitern und Sklaven immer tiefer in die Erde. Eindringendes Grundwasser mußte abgepumpt werden und

riesige Blasebälge dienten zu Belüftung der tiefen Schächte. In den Labyrinth fanden sich die Ingenieure nur noch mit dem Kompaß zurecht. Die Minenarbeiter

starben wie die Fliegen. Bei den Verteidigern trieb man die Einwohner Candias in die Stollen und schließlich Galeerensklaven. Minensprengungen mit 50-170

Tonnen Pulver brachten ganze Mauerabschnitte und Bastionen zum Einsturz. Als Gegenmaßnahme versuchte man die Minen anzugraben und das Pulver

auszuräumen, die feindlichen Stollen zu sprengen oder unter Wasser zu setzen. Die meisten Forts waren unterirdisch verbunden. In den bedrohten Abschnitten

war das System der Gänge, Galerien und Kasematten mehrstöckig. Immer wieder kam es in der Tiefe zu Gefechten und viele fanden einen grauenhaften Tod,

erstickten in abgeschnittenen Stollen, wurden verschüttet, zerquetscht, verbrannten oder ertranken. Immer neue Angriffsmethoden und Gegenmittel wurden

ersonnen und machten diesen Krieg der Maulwürfe zu einem Höhepunkt der abendländischen Militäringenieurskunst. Unter der Führung des Hugenotten St.

André lernten Abenteurer aus vielen Ländern ihr Handwerk. Die deutschen Ingenieure Georg Rimpler und Johann Bernhard Scheither verarbeiteten später ihre

Erfahrungen zu viel beachteten Büchern über die Belagerungskunst.

Aber auch an der Oberfläche erreichten die Kämpfe neue Ausmaße. Zahlreiche verschiedene Geländeminen, Sprengkästen, Wurfbomben, Handgranaten,

Brand- und Sprengfässer wurden entwickelt oder verbessert. Oft waren die türkischen Sappen bis auf Pistolenschußweite an die zerschossenen und

gesprengten Wälle herangerückt. Die zerwühlte Trümmerlandschaft war von schwefeldampfenden Kratern zerrissen. Der deutsche Oberst von Bürhen

schreibt: "die Festung ist wie die Destruktion von Jerusalem so von Minen, Bomben und Steinkugeln zugerichtet, daß sie wie ein Maulwurfshaufen

aussieht." In das pausenlose Dröhnen der Geschütze mischte sich mit dem Lärm der Flatterminen, Mörser- und Handgranaten, ab und zu unterbrochen von

den gewaltigen Detonationen einer Mine. Scharfschützen lauerten auf Ziele und überraschende Sturmangriffe wechselten sich ab mit Ausfällen, mit denen

die Belagerten versuchten einzelne Batterien und Stolleneingänge zu zerstören. Sandsäcke waren so begehrt, daß ein halber Taler für sie bezahlt wurde. In

den Breschen versuchten sich die Kämpfenden mit Hellebarden die erbeuteten Sandsäcke wieder zu entreißen. Fanatische Derwische stürmten bis die

Kartätschengeschütze vor Überhitzung zersprangen.

Die Söldner vegetierten in Erdlöchern und zerschossenen Ruinen. Wie auf den Schiffen der VOC war in der eingeschlossenen Garnison Homosexualität

anscheinend recht verbreitet. Zumindest in einigen Quellen wird erwähnt, daß die Söldner in Candia "erschröcklich der Sodomiterey ergeben seien." Doch

die erzwungene Frauenlosigkeit war eines ihrer geringeren Probleme. Viel schlimmer war der Hunger. Mit ihrem Sold, den die Venezianer durch Rechentricks

auf einen Bruchteil minderten, konnten sie sich kaum die überteuerten Nahrungsmittel leisten. Sie hungerten, litten an Skorbut und oft war sogar das Trinkwasser

knapp. Mangelkrankheiten, die Pest und andere Seuchen grassierten. Wer im Lazarett landete, dessen Überlebenschancen waren gering. Hitze, Kälte, Dreck und

Wundstarrkrampf führten fast sicher zum Tod. "Die Luft war so hitzig und stark, daß welcher nur ein wenig an seinem Leib oder Finger beschädigt worden,

er an solcher liederlicher Wunden sein Leben verlieren und aufgeben müssen und die wenigsten es überwunden haben," schreibt Scheither. Einige Verzweifelte

iefen zu den Türken über und sicher wären die meisten gefolgt, wenn dort die Not und die Verluste nicht noch erschreckender gewesen wären. Sogar Brennholz

war unerschwinglich, da es zum Abstützen der Stollen gebraucht wurde. Ein deutscher Söldner wurde wegen Diebstahl eines Brettes zum Tod verurteilt und nur

zur Galeere begnadigt, da er nach Aussage seiner Offiziere ein tapferer Kerl war. Ratten und Mäuse waren Leckerbissen. Aber damit nicht genug. Mehrmals mußte

der Verzehr von Menschenfleisch bei Todesstrafe verboten werden. Aber solche Befehle waren reine Kosmetik, die an der grauenhaften Realität völlig vorbei

gingen. In den Unterständen und Gräben lagen Tote und Leichenteile; und der Geruch nach Verwesung war allgegenwärtig.

Vom Elend der einfachen Söldner und der damit untrennbar verknüpften Verrohung berichtet der Lindauer Bürgersohn Michael Cramer. Wie viele geriet er

als Einzelner in die Mühlen der großen Politik. Auf Arbeitsuche war er mit 17 Jahren nach Italien aufgebrochen, aber bereits in der Schweiz Werbern in die

Hände gefallen, die ihn gegen seinen Willen in ein an den Herzog von Modena vermietetes Regiment steckten. Er diente in dem wechselvollen Krieg gegen

das spanische Mailand, kam in Gefangenschaft und wurde mit einigen Leidensgenossen an Venedig verkauft. "Wie die Bestien in vergitterten Käfigen" wurden

die aus allen Ländern gekauften, gepreßten und geworbenen Söldner auf dem Lido in Venedig zusammengepfercht, bis ein neuer Transport nach Candia

zusammengestellt war. Dort erlebte Cramer zwar nur die Phase der ersten Belagerungen, aber selbst das war mehr als genug. Es war für ihn so alltäglich,

Ratten und Mäuse zu verzehren, daß er einen Fähnrich lobte, der diese so trefflich zubereiten konnte, daß sie wie die leckersten Vögel schmeckten. Er hatte

auch keine Schwierigkeiten, das Fett toter Türken auszulassen, um sich damit seine schmerzenden Füße einzureiben. Der schon von den Landsknechten

geschätzte Schmeer galt immer noch als Allheilmittel. Viele Söldner machten sich Schnüre aus Türkenhaut, und Cramer selbst nahm ein großes Stück als

Andenken mit nach Hause. Ein Constabel schnitt zwei Türken die Herzen heraus, briet und aß sie. Cramer fand dies weniger verwerflich als die angeblich

nur unter den Griechen verbreitete "Sodomiterey". Diese perversen Exzesse hatten sicher zum Teil den Rang von Mutproben und Ritualen mit denen die

Söldner auf das alltägliche Grauen reagierten. Cramer entkam dieser Hölle nur, weil ihn ein Offizier als persönlichen Diener wieder mit nach Venedig nahm.

Vom Elend der einfachen Söldner und der damit untrennbar verknüpften Verrohung berichtet der Lindauer Bürgersohn Michael Cramer. Wie viele geriet er

als Einzelner in die Mühlen der großen Politik. Auf Arbeitsuche war er mit 17 Jahren nach Italien aufgebrochen, aber bereits in der Schweiz Werbern in die

Hände gefallen, die ihn gegen seinen Willen in ein an den Herzog von Modena vermietetes Regiment steckten. Er diente in dem wechselvollen Krieg gegen

das spanische Mailand, kam in Gefangenschaft und wurde mit einigen Leidensgenossen an Venedig verkauft. "Wie die Bestien in vergitterten Käfigen" wurden

die aus allen Ländern gekauften, gepreßten und geworbenen Söldner auf dem Lido in Venedig zusammengepfercht, bis ein neuer Transport nach Candia

zusammengestellt war. Dort erlebte Cramer zwar nur die Phase der ersten Belagerungen, aber selbst das war mehr als genug. Es war für ihn so alltäglich,

Ratten und Mäuse zu verzehren, daß er einen Fähnrich lobte, der diese so trefflich zubereiten konnte, daß sie wie die leckersten Vögel schmeckten. Er hatte

auch keine Schwierigkeiten, das Fett toter Türken auszulassen, um sich damit seine schmerzenden Füße einzureiben. Der schon von den Landsknechten

geschätzte Schmeer galt immer noch als Allheilmittel. Viele Söldner machten sich Schnüre aus Türkenhaut, und Cramer selbst nahm ein großes Stück als

Andenken mit nach Hause. Ein Constabel schnitt zwei Türken die Herzen heraus, briet und aß sie. Cramer fand dies weniger verwerflich als die angeblich

nur unter den Griechen verbreitete "Sodomiterey". Diese perversen Exzesse hatten sicher zum Teil den Rang von Mutproben und Ritualen mit denen die

Söldner auf das alltägliche Grauen reagierten. Cramer entkam dieser Hölle nur, weil ihn ein Offizier als persönlichen Diener wieder mit nach Venedig nahm.

Während die Gemeinen verroht, hungrig und krank in Löchern aushielten, feierten die hohen Offiziere in der Stadt bei jeder Gelegenheit große Gelage. Die

Regimentsmusiker spielten zu Wein und Braten auf, und die Generäle und Admirale waren mit ihren verletzten Eitelkeiten und Intrigen beschäftigt. Es fehlte

an nichts. Die Galeeren brachten die erlesensten Weine und Speisen aus Venedig, und die hungernden Bürger der Stadt waren froh, wenn sie ihre Frauen

und Töchter an einen Offizier verkuppeln konnten. Kein Krieg im Barock war ohne diesen Prunk möglich, und Venedig förderte ihn, da immer wieder Adlige

auf ihren Cavalierstouren in Candia Lorbeeren ernten wollten. Die ausdauernde Verteidigung Candias führte in adligen Kreisen zu einer regelrechten

Kreuzfahrerstimmung. Doch diese fahrenden Ritter kamen um einige hundert Jahre zu spät. Der Grabenkrieg ließ keinen Platz für individuelles Heldentum.

Aus Frankreich kam unter der Führung eines Herzogs sogar ein ganzes Hilfskorps von 600 kreuzzugsbegeisterten Adligen, jeder mit mehreren Dienern und

Pagen. Sie waren in Candia genauso fehl am Platz wie Kavallerie 1916 in der Kraterlandschaft der Westfront. Ein alter Offizier nannte sie die "sechshundert

Narren". Aber die jungen Abenteurer wollten die Türken in einem kühnem Ausfall schlagen. Er wurde zu einem Desaster im Labyrinth der türkischen Gräben

und Palisaden. Nur die Hälfte kam zum Teil schwer verwundet in die Festung zurück; die Begleittruppen wurden völlig aufgerieben. Als der türkische

Kommandeur um den Leichnam des gefallenen Herzogs gebeten wurde, schickte er zum Hohn fünf Säcke mit Köpfen, die bereits zum Transport nach

Konstantinopel eingesalzen worden waren, und empfahl den des Herzogs herauszusuchen - man fand ihn nicht. Die Kreuzfahrer schifften sich kurz darauf

völlig desillusioniert wieder ein.

In Candia brauchte man abgehärtete Festungstruppen, die sich trotz Hunger und Durst zäh an jedes Stück Mauer klammerten. Venedig leerte seine

Schatzkammern und kaufte Menschen, wo es sie bekommen konnte. Spielhöllen und Freudenhäuser wurden zur Aufbesserung der Kriegskasse eröffnet;

Adlige, die Venedig besuchten, zahlten gigantische Summen um ins goldene Buch aufgenommen zu werden. Dank des Nachschubs zur See ging der Kampf

um den qualmenden Trümmerhaufen weiter. Savoyarden, Franzosen, Italiener, Schweizer und Deutsche wurden in die Festung gebracht und verschwanden

in ihren Ruinen. Vor allem deutsche Fürsten waren anfangs dankbar, ihre überschüssigen Truppen gegen gute Bezahlung abzutreten. Drei Regimenter aus

Lüneburg-Celle waren nach wenigen Monaten auf ein Viertel zusammengeschmolzen; ihr Kommandeur Josias von Waldeck bei einem Ausfall gefallen. Von

dem kaiserlichen Regiment von Kielmannsegg blieben zwei Kompanien; von einem Bataillon Hannoveraner überlebten von 375 Mann ganze 87. Wenn ein

Oberst begraben wurde, marschierten hinter den zehn Kompaniefahnen oft nur noch ein Dutzend Söldner; es kam sogar vor, daß ein einzelner mehrere

Fahnen tragen mußte. So lange Geld vorhanden war, schienen Verluste keine Rolle zu spielen. Der Ingenieur Rimpler klagte später in seinem Buch: "wie

schwer es doch die Generalität lerne, mit ihrem kostbarsten Material, nämlich dem Soldatenblut umzugehen. Es ist unverantwortlich, daß man das unschuldige

und redliche Volk so auf die Schlachtbank führt. Die Infanterie als die Seele und das Leben der Festung so vorsetzlich in den Tod zu schicken, ist ein

großes Versehen."

In Candia brauchte man abgehärtete Festungstruppen, die sich trotz Hunger und Durst zäh an jedes Stück Mauer klammerten. Venedig leerte seine

Schatzkammern und kaufte Menschen, wo es sie bekommen konnte. Spielhöllen und Freudenhäuser wurden zur Aufbesserung der Kriegskasse eröffnet;

Adlige, die Venedig besuchten, zahlten gigantische Summen um ins goldene Buch aufgenommen zu werden. Dank des Nachschubs zur See ging der Kampf

um den qualmenden Trümmerhaufen weiter. Savoyarden, Franzosen, Italiener, Schweizer und Deutsche wurden in die Festung gebracht und verschwanden

in ihren Ruinen. Vor allem deutsche Fürsten waren anfangs dankbar, ihre überschüssigen Truppen gegen gute Bezahlung abzutreten. Drei Regimenter aus

Lüneburg-Celle waren nach wenigen Monaten auf ein Viertel zusammengeschmolzen; ihr Kommandeur Josias von Waldeck bei einem Ausfall gefallen. Von

dem kaiserlichen Regiment von Kielmannsegg blieben zwei Kompanien; von einem Bataillon Hannoveraner überlebten von 375 Mann ganze 87. Wenn ein

Oberst begraben wurde, marschierten hinter den zehn Kompaniefahnen oft nur noch ein Dutzend Söldner; es kam sogar vor, daß ein einzelner mehrere

Fahnen tragen mußte. So lange Geld vorhanden war, schienen Verluste keine Rolle zu spielen. Der Ingenieur Rimpler klagte später in seinem Buch: "wie

schwer es doch die Generalität lerne, mit ihrem kostbarsten Material, nämlich dem Soldatenblut umzugehen. Es ist unverantwortlich, daß man das unschuldige

und redliche Volk so auf die Schlachtbank führt. Die Infanterie als die Seele und das Leben der Festung so vorsetzlich in den Tod zu schicken, ist ein

großes Versehen."

Im August nahte das Ende. Zuerst rückten die Franzosen ab, dann die Malteser. Die Minengräber meuterten, und die Söldner auf den Schanzen drohten ihre

Offiziere zu erschlagen, wenn nicht kapituliert würde. Die erschöpften Verteidiger erhielten freien Abzug. Als letzter verließ Christoph von Degenfeld die Festung.

In den drei Jahren der Belagerung waren über 60 Sturmangriffe, 90 Ausfälle, 5000 Minensprengungen und 45 größere unterirdische Gefechte gemacht worden;

30.000 Christen und 120.000 Türken waren gefallen. Auf dem Rücktransport forderten dann Pest, Schiffbruch und Korsaren noch einmal zahlreiche Opfer. Die

letzen Bayern ertranken fast alle. Nur vier Offiziere kamen wieder nach München.