Die Beachcomber

Der schwer bestimmbare Bodensatz der Südsee.

Nachdem die USA in Kalifornien die äußerste Grenze des Kontinents erreicht hatten, wurde die weitgehend herrenlose Wasserwüste des Pazifik zur neuen "Frontier". Diejenigen, denen der Westen Amerikas nicht mehr wild genug war, fanden zwischen den Goldfeldern von Kalifornien, Australien und Alaska, den Bars von Melbourne, San Francisco und Shanghai noch einmal Chance und Refugium. Jack London schreibt über die Goldsucher am Klondike und sein "Seewolf" durchstreift als raubgieriger Abenteurer den Pazifik. Auch Herman Melville und Joseph Conrad, die beiden anderen großen Verfasser von Abenteuerromanen dieser Zeit, schreiben nicht zufällig hauptsächlich über den Pazifik und die Südsee. Wie London griffen sie dabei auf persönliche Erlebnisse zurück, auf Erzählungen und Zeitungsberichte. Was war also mit Wolf Larsen oder Kapitän Ahab und ihren Männern? Conrad schreibt in "Lord Jim" über die Zusammensetzung der Mannschaft des Erzschurken Brown: "zwei entlaufene Blaujacken, ein langer Deserteur von einem Yankeeschiff, zwei einfältige blonde Skandinavier, so etwas wie ein Mulatte, ein sanfter Chinese, der kochte - der Rest entstammte dem schwer bestimmbaren Bodensatz der Südsee." Woher kam dieses menschliche Treibgut? Die meisten waren sogenannte "Runaways", die von Kriegsschiffen, Wal- oder Robbenfängern geflüchtet

waren und unter den Eingeborenen lebten. Dort unterstützten sie mit ihren Schießkünsten die Häuptlinge bei ihren Kriegen und versuchten durch den

Handel mit Kopra, Perlmutt oder Sandelholz zu Geld zu kommen. Da ihnen selten ein Geschäft zu schäbig war, nannte man sie "Beachcomber", nach den

großen Wellen, die absolut nichts am Strand zurücklassen. Das Leben in der Südsee erschien nur auf den ersten Blick paradiesisch, auf vielen Inseln

waren die Eingeborenen ausgesprochen kriegerisch und zudem oft noch Kannibalen und begeisterte Kopfjäger. Dennoch war das Leben auf den

Kriegsschiffen und Walfängern oft von einer derartigen Härte und Brutalität, dass immer wieder Deserteure ihr Glück versuchten. Berühmt geworden

sind die Meuterer von der Bounty, die sich nach endlosen Schikanen ihres Kapitäns mit dem ganzen Schiff davonmachten. Ihr weiteres Schicksal sollte

jedoch die Aufmerksamkeit noch auf einen anderen Aspekt lenken. Die Beachcomber nahmen die Gier und Brutalität, die sie auf den Schiffen kennengelernt

hatten, auf ihrer Flucht mit und fanden unter den Stämmen der Südsee oft das dafür passende Umfeld. Von den Meuterern der Bounty blieb jedenfalls nur

einer am Leben, die anderen hatten sich mit den von ihnen angeworbenen Eingeborenen im Streit um die Frauen gegenseitig umgebracht.

Woher kam dieses menschliche Treibgut? Die meisten waren sogenannte "Runaways", die von Kriegsschiffen, Wal- oder Robbenfängern geflüchtet

waren und unter den Eingeborenen lebten. Dort unterstützten sie mit ihren Schießkünsten die Häuptlinge bei ihren Kriegen und versuchten durch den

Handel mit Kopra, Perlmutt oder Sandelholz zu Geld zu kommen. Da ihnen selten ein Geschäft zu schäbig war, nannte man sie "Beachcomber", nach den

großen Wellen, die absolut nichts am Strand zurücklassen. Das Leben in der Südsee erschien nur auf den ersten Blick paradiesisch, auf vielen Inseln

waren die Eingeborenen ausgesprochen kriegerisch und zudem oft noch Kannibalen und begeisterte Kopfjäger. Dennoch war das Leben auf den

Kriegsschiffen und Walfängern oft von einer derartigen Härte und Brutalität, dass immer wieder Deserteure ihr Glück versuchten. Berühmt geworden

sind die Meuterer von der Bounty, die sich nach endlosen Schikanen ihres Kapitäns mit dem ganzen Schiff davonmachten. Ihr weiteres Schicksal sollte

jedoch die Aufmerksamkeit noch auf einen anderen Aspekt lenken. Die Beachcomber nahmen die Gier und Brutalität, die sie auf den Schiffen kennengelernt

hatten, auf ihrer Flucht mit und fanden unter den Stämmen der Südsee oft das dafür passende Umfeld. Von den Meuterern der Bounty blieb jedenfalls nur

einer am Leben, die anderen hatten sich mit den von ihnen angeworbenen Eingeborenen im Streit um die Frauen gegenseitig umgebracht.

Trotzdem ist die Geschichte der europäischen Deserteure in Ostasien, sicher so alt wie die der eurpäischen Seefahrt in diesen Gewässern. Schon im 17.

Jahrhundert hatte ein deutscher Söldner berichtet, dass viele seiner Kameraden aus dem Dienst der VOC zu heidnischen Königen laufen und sich unter den

Heiden verheiraten würden. Am "blauen Berg" bei Batavia hatte sich eine ganze Bande entlaufener Söldner und Matrosen mit ihren einheimischen Frauen

niedergelassen und führten ein wüstes Räuberleben. Viel mehr war über diese frühen Runaways allerdings nicht zu erfahren. Auch ihre Nachkommen im

Geiste, die Beachcomber schrieben keine Bücher und kehrten in der Regel nicht zurück. Aber im Zuge der fortschreitenden Entdeckungen wurden einige

von ihnen aufgestöbert. Bereits die russische Südsee-Expedition unter Krusenstern traf 1804 auf zwei Beachcomber: den Engländer Roberts und den

Franzosen Cabri. Beide waren sich zwar spinnefeind, hatten sich aber den Landessitten vollkommen angepaßt. Sie waren von Kopf bis Fuß tätowiert und

hatten wahrscheinlich auch an den kannibalistischen Riten der Eingeborenen teilgenommen. Cabri gab zwar zu, auf Menschenjagd gegangen zu sein,

behauptete aber, seine Beute immer gegen Schweine eingetauscht zu haben, was von den Forschern allerdings mit gutem Grund angezweifelt wurde. Als

Cabri schließlich gegen seinen Willen mit nach Europa genommen wurde, tingelte er dort über die Jahrmärkte und stellte als barbarischer König seine

Tätowierungen zur Schau.

Trotzdem ist die Geschichte der europäischen Deserteure in Ostasien, sicher so alt wie die der eurpäischen Seefahrt in diesen Gewässern. Schon im 17.

Jahrhundert hatte ein deutscher Söldner berichtet, dass viele seiner Kameraden aus dem Dienst der VOC zu heidnischen Königen laufen und sich unter den

Heiden verheiraten würden. Am "blauen Berg" bei Batavia hatte sich eine ganze Bande entlaufener Söldner und Matrosen mit ihren einheimischen Frauen

niedergelassen und führten ein wüstes Räuberleben. Viel mehr war über diese frühen Runaways allerdings nicht zu erfahren. Auch ihre Nachkommen im

Geiste, die Beachcomber schrieben keine Bücher und kehrten in der Regel nicht zurück. Aber im Zuge der fortschreitenden Entdeckungen wurden einige

von ihnen aufgestöbert. Bereits die russische Südsee-Expedition unter Krusenstern traf 1804 auf zwei Beachcomber: den Engländer Roberts und den

Franzosen Cabri. Beide waren sich zwar spinnefeind, hatten sich aber den Landessitten vollkommen angepaßt. Sie waren von Kopf bis Fuß tätowiert und

hatten wahrscheinlich auch an den kannibalistischen Riten der Eingeborenen teilgenommen. Cabri gab zwar zu, auf Menschenjagd gegangen zu sein,

behauptete aber, seine Beute immer gegen Schweine eingetauscht zu haben, was von den Forschern allerdings mit gutem Grund angezweifelt wurde. Als

Cabri schließlich gegen seinen Willen mit nach Europa genommen wurde, tingelte er dort über die Jahrmärkte und stellte als barbarischer König seine

Tätowierungen zur Schau.

Die Beachcomber waren immer bereit ihre Musketen zu vermieten oder sich an einem kleineren Raubzug zu beteiligen. Die erfolgreicheren unter ihnen hatten manchmal ein eigenes Schiff - zumeist einen kleinen, schnellen Schoner - mit dem sie Handel trieben, Waffen für die aufständischen Maoris schmuggelten, aber auch gelegentlich der Piraterie nachgingen. Sehr beliebt war das sogenannte "Blackbirding" - eine Art Sklavenhandel mit neuem Etikett. Dabei wurden von einheimischen Häuptlingen Vertragsarbeiter "gemietet", die dann für weiße Plantagenbesitzer auf anderen Inseln schuften mussten. Dabei waren gute Profite zu erzielen; wer allerdings nicht aufpasste, hatte schnell Schiff und Kopf bei diesen Geschäften verloren.

Die meisten Beachcomber lebten allerdings unter den Eingeborenen auf den Inseln. Bei Gelegenheit dienten sie auch den vordringenden Europäern als Lotsen, Dolmetscher und erfahrene Hilfstruppe. Der englische Sandelholzhändler Peter Dillon berichtet von einer Handelsfahrt, die wie so oft in der Südsee mit gewissen Sonderleistungen verbunden war. Auf der Suche nach Sandelholz kam Dillon 1813 mit einem Schiff aus Bengalen nach Fidschi. Ein befreundeter Häuptling wollte ihn zwar gerne beim Schlagen der Bäume unterstützen, klagte aber bitter über einige Stämme, die sich gegen seine Herrschaft erhoben hatten. Da ohne die Hilfe der Eingeborenen nur wenig Sandelholz geschlagen werden konnte, beschloß man, ihnen gegen ihre Feinde beizustehen. Zu Unterstützung warb man noch einige Beachcomber, die auf einer Nachbarinsel lebten. Dort waren sie wegen ihrer Feuerkraft in hohem Ansehen gestanden, bis sie durch ihre Arroganz und Grausamkeit die Eingeborenen so gegen sich aufgebracht hatten, dass diese die meisten von ihnen erschlagen hatten. Die Überlebenden darunter der Preuße Martin Bushart, der Schwede Kalle Svenson - genannt "Charley Savage", der Chinese Luis, drei Iren, ein Amerikaner und ein Engländer schlossen sich nun mit ihren Frauen und Kindern der englischen Besatzung an. So verstärkt wurde ein erster Vorstoß von 20 gut bewaffneten Europäern und einigen tausend eingeborenen Kriegern zu einem leichten Erfolg. Die erschossenen Feinde wurden den Verbündeten zum Verzehr überlassen, und Dillon berichtet ganz gelassen, wie diese zerteilt und in Öfen gebacken wurden. Für ihn und erst recht für die Beachcomber gehörte dies ganz offensichtlich zu den üblichen Kriegs- und Handelspraktiken der Südsee.

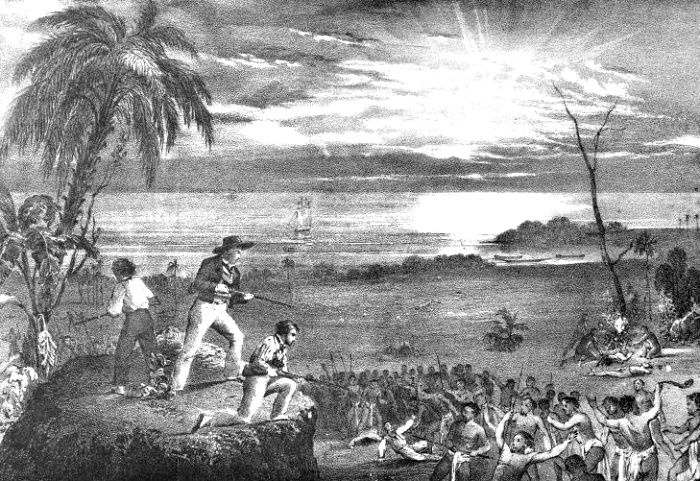

Nach diesem Sieg konnte man endlich mit der Arbeit beginnen, bis ein neuer Zwischenfall wieder eine Strafexpedition notwendig machte. Durch ihren Erfolg leichtsinnig geworden, gerieten die Europäer und ihre einheimischen Verbündeten in einen Hinterhalt. Plötzlich wimmelte das unübersichtliche Gelände von tausenden wilder Krieger. Zum Nachladen der Musketen blieb keine Zeit. Die Stoßtrupps wurden zersprengt, und die Überlebenden mußten um ihr Leben laufen, verfolgt von Keulen und Speere schwingenden Eingeborenen. Dillon, Bushart, Savage, Luis und zwei Matrosen gelang es, sich auf einen steilen Felsen zu retten. Da nur ein schmaler, steiler Pfad nach oben führte, konnten sie ihre Verfolger zurückschlagen. Nachdem die Belagerer ihre erschlagenen Gegner in einem rituellen Mahl verzehrt hatten, boten sie Verhandlungen an. Savage, der am längsten auf den Inseln lebte, stieg hinunter, um durch seinen Einfluß den Waffenstillstand perfekt zu machen. Da Luis einen Häuptling erkannte, dem er in einigen früheren Kriegen gute Dienste geleistet hatte, wollte er sich unter dessen Schutz begeben und schlich sich heimlich davon. Als die Eingeborenen jedoch merkten, dass die anderen Europäer ihren Versprechungen nicht folgten, erschlugen sie Luis und ertränkten Savage in einer Quelle. Beide wurden ebenfalls sofort zerlegt und verspeist. Der folgende Angriff wurde vor allem durch Busharts Treffsicherheit zurückgeschlagen. Dillon schreibt, dass dieser in seiner Heimat Soldat gewesen sei und nur selten sein Ziel verfehlte. Schließlich gelang es den Dreien bei neuen Verhandlungen mit einen Priester als Geisel zum Schiff zu kommen.

Dillon, Bushart und ein Matrose verteidigen sich auf dem Felsen, während Savage im Hintergrund bereits geschlachtet

wird.

Dillon, Bushart und ein Matrose verteidigen sich auf dem Felsen, während Savage im Hintergrund bereits geschlachtet

wird.

Nach diesem Desaster beschlossen die Engländer die Rückreise. Da Bushart und die beiden anderen überlebenden Beachcomber samt ihrem familiären Anhang und dem der Erschlagenen es nicht wagten, auf der Inselgruppe zurückzubleiben, wurden sie bis zur nächsten mitgenommen und dort an Land gesetzt. Wahrscheinlich fanden sie dort wieder einen Häuptling, den sie mit ihren Musketen für entsprechende Privilegien unterstützen konnten. Dillon schreibt nichts darüber. Er sah Bushart erst nach 13 Jahren wieder, als er auf einer Handelsfahrt die Insel ansteuerte. Bushart hatte sich gut eingelebt, denn er erinnerte sich nur noch schwach an Dillon. Es wäre trotzdem eine kurze Begegnung geblieben, wenn nicht auf der Insel einige Gegenstände entdeckt worden wären, die von einem europäischen Schiff stammen mußten. Dillon vermutete, dass es sich dabei um die Überreste der beiden französischen Fregatten handelte, die 1788 unter dem Kommando des Forschers La Pérouse verschollen waren. Dillon heuerte Bushart als Übersetzer und Lotsen an und begann mit den Nachforschungen. Nach anderthalb Jahren hatten sie das Rätsel gelöst. Die Schiffe waren vor einer Nachbarinsel gestrandet und die Überlebenden von den Eingeborenen erschlagen worden.

Dillon wurde durch diese Entdeckung bekannt. Bushart dagegen zog es vor, auf seiner Insel zu bleiben; er wollte nicht mehr nach Europa. Aus Dankbarkeit versuchte Dillon ihn umzustimmen und versicherte, für ihn zu sorgen, so lange er noch einen Shilling in der Tasche hätte. Doch Bushart meinte, er würde alt und in Europa nur der Gesellschaft zur Last fallen, während er hier alles hätte, was er zum Leben brauchte. Damit verschwand er endgültig in der Anonymität. Es ist nicht viel, was Dillon über ihn berichtet. Über seine Herkunft erfährt man nur, dass er ein preußischer Soldat aus Stettin war. Über seinen Weg kann man Vermutungen anstellen. Nicht unwahrscheinlich ist, dass er als Deserteur oder Kriegsgefangener mit einem der napoleonischen Fremdenregimenter nach Spanien gekommen und dort in englische Gefangenschaft geraten war. Möglicherweise diente er dann in der Kings German Legion, der englischen Marine oder den Kolonialtruppen. Mit ziemlicher Sicherheit landete er jedenfalls auf einem englischen Schiff, von dem er sich dann in der Südsee auf die übliche Weise verabschiedete.

So erzählte zum Beispiel der Schweizer Beachcomber Hahn, der um 1880 auf einem Inselchen bei Apia lebte, gerne von seinen Abenteuern während des Sezessionskrieges. Später hatte er sich dann als Goldsucher in Amerika versucht. Da er dabei kein Glück hatte heuerte er auf einem Walfänger an, von dem er auf den Marquesas desertierte. Dort überlebte er nur, da er den Häuptling mit artistischen Kunststücken - u.a. Purzelbäumen - unterhielt und nicht zuletzt wegen seiner Schießkunst. Er hatte mehrere Frauen und wurde Zeuge von Kannibalismus. Auf seine alten Tage kam Hahn schließlich nach Tahiti und wurde dort Schließer im Gefängnis.

Weder Dillon noch Bushart scheinen sich besonders für ihre Herkunft oder Vergangenheit interessiert zu haben - ihre Gegenwart war abenteuerlich genug.

Diese Gleichgültigkeit änderte sich erst, als die Zeit der Beachcomber bereits zu Ende war. Einige Forschungsreisende, die Ende des 19. Jahrhunderts in die

Südsee kamen, berichteten über die Spuren, die von Bushart, Hayes und Kollegen noch zu finden waren.

So entwirft einer ein anschauliches Bild von "jener für die Südsee so bezeichnenden Menschenklasse, von denen jeder einen Roman erlebt hat voll von

wilden Abenteuern, Schiffbruch, Entbehrungen und oft genug blutigen Verbrechen. Auf den abgelegeneren Inseln der Südseegruppen kann man besonders

bemerkenswerte Vertreter dieser verwilderten Weißen finden, die oft in Sprache, Kleidung und Lebensweise mehr Kanaken als Europäer sind. [...] Haben sie

die Gefahren eines solchen Lebens - und die größte Gefahr sind sie sich selbst mit ihrem Hang zu Trunk und Ausschweifung - glücklich überstanden und

sich ein gut Stück bar Geld zurückgelegt, so nähert sich ihr Lebensideal der Erfüllung: Eine Gastwirtschaft oder einen Kramladen zu besitzen in einem

lebhaften Südseehafen, wo sie gleichgestimmte Seelen finden und im wesentlichen ihr früheres ungebundenes Leben ohne allzu große Einschränkungen

und Zugeständnisse an Tugend und gute Ordnung fortsetzen können". Auf Samoa lebten ein Schwede, der einen solchen Kramladen besaß, und

ein chinesischer Koch, der ein Restaurant betrieb. Beide waren jahrelang mit dem legendären Bully Hayes gefahren und steckten noch "voll Geschichten

und Schnurren" über ihren alten Kapitän. Andere endeten wie der gefürchtete Charley Savage oder wie ein Engländer, dessen getrockneter Kopf, als

einziges "Überbleibsel einer wüsten Gesellschaft von Beachcombers", noch lange als Hausgeist die Hütte eines samoanischen Häuptlings geziert hatte.

Weder Dillon noch Bushart scheinen sich besonders für ihre Herkunft oder Vergangenheit interessiert zu haben - ihre Gegenwart war abenteuerlich genug.

Diese Gleichgültigkeit änderte sich erst, als die Zeit der Beachcomber bereits zu Ende war. Einige Forschungsreisende, die Ende des 19. Jahrhunderts in die

Südsee kamen, berichteten über die Spuren, die von Bushart, Hayes und Kollegen noch zu finden waren.

So entwirft einer ein anschauliches Bild von "jener für die Südsee so bezeichnenden Menschenklasse, von denen jeder einen Roman erlebt hat voll von

wilden Abenteuern, Schiffbruch, Entbehrungen und oft genug blutigen Verbrechen. Auf den abgelegeneren Inseln der Südseegruppen kann man besonders

bemerkenswerte Vertreter dieser verwilderten Weißen finden, die oft in Sprache, Kleidung und Lebensweise mehr Kanaken als Europäer sind. [...] Haben sie

die Gefahren eines solchen Lebens - und die größte Gefahr sind sie sich selbst mit ihrem Hang zu Trunk und Ausschweifung - glücklich überstanden und

sich ein gut Stück bar Geld zurückgelegt, so nähert sich ihr Lebensideal der Erfüllung: Eine Gastwirtschaft oder einen Kramladen zu besitzen in einem

lebhaften Südseehafen, wo sie gleichgestimmte Seelen finden und im wesentlichen ihr früheres ungebundenes Leben ohne allzu große Einschränkungen

und Zugeständnisse an Tugend und gute Ordnung fortsetzen können". Auf Samoa lebten ein Schwede, der einen solchen Kramladen besaß, und

ein chinesischer Koch, der ein Restaurant betrieb. Beide waren jahrelang mit dem legendären Bully Hayes gefahren und steckten noch "voll Geschichten

und Schnurren" über ihren alten Kapitän. Andere endeten wie der gefürchtete Charley Savage oder wie ein Engländer, dessen getrockneter Kopf, als

einziges "Überbleibsel einer wüsten Gesellschaft von Beachcombers", noch lange als Hausgeist die Hütte eines samoanischen Häuptlings geziert hatte.

© Frank Westenfelder