Der Zauber Ostindiens

Der Kolonialdienst in der VOC.

Nachdem die Niederländer im Dauerkonflikt mit Spanien einige erste

Handelsexpeditionen zu den Gewürzinseln in Ostindien geschickt hatten,

beschlossen sie ihre Unternehmungen dort zu bündeln und gründeten

1602 die OIC (Oost-Indische Compagnie), aus der dann später die VOC

(Vereenigde Oost-Indische Compagnie) wurde. Während WIC ihre Kräfte

in einem permanenten Krieg um Pernambuco verschliss, machte die VOC in

Ostindien bessere Geschäfte. Hier war es den Niederländern gelungen

sich nach und nach ein riesiges Imperium zusammenzurauben. Das dazu notwendige

Menschenmaterial konnte nur zum Teil im eigenen Land angeworben werden,

da die relativ kleine Bevölkerung auch auf den Werften und in den

Kontoren gebraucht wurde. Gegen Ende des Jahrhunderts verfügte die

VOC über 200 Großschiffe mit mehr als 30.000 Mann Besatzung.

In den zerstreuten Garnisonen lagen ständig 8-15.000 Söldner,

und vor allem die weiten Seereisen forderten einen hohen Tribut. Ständig

gingen Schiffe durch Sturm oder Krieg verloren, noch mehr dezimierten Krankheiten

die Mannschaften. Im Durchschnitt lag die Todesrate bei einem Transport

nach Ostindien bei 10%, oft jedoch weit darüber. So waren zum Beispiel

von den 600 Mann, die 1616 zu einer Erkundungsfahrt um die Erde aufgebrochen

waren, nur 53 zurückgekommen.

Nachdem die Niederländer im Dauerkonflikt mit Spanien einige erste

Handelsexpeditionen zu den Gewürzinseln in Ostindien geschickt hatten,

beschlossen sie ihre Unternehmungen dort zu bündeln und gründeten

1602 die OIC (Oost-Indische Compagnie), aus der dann später die VOC

(Vereenigde Oost-Indische Compagnie) wurde. Während WIC ihre Kräfte

in einem permanenten Krieg um Pernambuco verschliss, machte die VOC in

Ostindien bessere Geschäfte. Hier war es den Niederländern gelungen

sich nach und nach ein riesiges Imperium zusammenzurauben. Das dazu notwendige

Menschenmaterial konnte nur zum Teil im eigenen Land angeworben werden,

da die relativ kleine Bevölkerung auch auf den Werften und in den

Kontoren gebraucht wurde. Gegen Ende des Jahrhunderts verfügte die

VOC über 200 Großschiffe mit mehr als 30.000 Mann Besatzung.

In den zerstreuten Garnisonen lagen ständig 8-15.000 Söldner,

und vor allem die weiten Seereisen forderten einen hohen Tribut. Ständig

gingen Schiffe durch Sturm oder Krieg verloren, noch mehr dezimierten Krankheiten

die Mannschaften. Im Durchschnitt lag die Todesrate bei einem Transport

nach Ostindien bei 10%, oft jedoch weit darüber. So waren zum Beispiel

von den 600 Mann, die 1616 zu einer Erkundungsfahrt um die Erde aufgebrochen

waren, nur 53 zurückgekommen.

In Ostindien kam es zwar auch zu Kämpfen mit Portugiesen und Eingeborenen,

aber Fieber, Malaria, Beriberi, Ruhr, Totschlag und Militärstrafen

forderten weitaus höhere Opfer. Selbst in relativ friedlichen Zeiten

ergab sich daraus ein enormer Menschenverschleiß. Im 17. Jahrhundert

wurden 317.800 Mann nach Asien geschickt; nur 114.400 kamen zurück.

Weit über die Hälfte davon waren Ausländer, wovon die Deutschen

den Löwenanteil stellten. Der Anteil der Franzosen und Engländer

war schon deshalb zurückgegangen, da diese mit eigenen

Flotten nach Asien vorstießen. Außerdem führten beide

mehrere Kriege gegen Holland, wodurch Werbungen immer wieder untersagt

wurden. Weiterhin dienten in der VOC viele Flamen, Skandinavier und Polen.

Das ideale Hinterland war für Holland aber weiterhin das Reich. Aus

Friesland, Holstein und den Hansestädten kamen erprobte Seeleute;

Hessen, Pfälzer und Elsässer nutzten die gute Schiffsverbindung

auf dem Rhein, aber das ferne Indien verlockte auch erstaunlich viele Süddeutsche

aus Nürnberg, Schwaben und Bayern dazu ihr Glück in Amsterdam

zu versuchen.

Der Dienst in Ostindien unterschied sich in vielem von dem in Brasilien.

Man versuchte zwar auch hier den Portugiesen einzelne Schiffe und Forts

abzunehmen, kämpfte sonst aber eher selten gegen europäische

Truppen. An der langen reichen Küste Indiens und Ceylons, im chinesischen

Meer und im weiten indonesischen Archipel zerstreuten sich die Flotten

der Kolonialmächte. Da die asiatischen Staaten in der Regel dicht

bevölkert und relativ hoch entwickelt waren, konnten die Kolonialmächte

anfangs nur kleinere Inseln erobern oder mußten sich auf Handelsniederlassungen

beschränken. Für die Söldner der WIC war der Seetransport

oft das Interessanteste gewesen, in Brasilien hatte dann der Krieg schnell

die exotischen Reize erstickt. In Ostindien bestand der Dienst dagegen

oft aus Seereisen. Truppen wurden von Batavia nach Ceylon, Indien, auf

die Molukken, nach Sumatra oder eine andere der zahllosen Inseln geschickt.

Im lockeren aber weiten Machtbereich der VOC gab es unendlich viel Fremdes

zu sehen und zu entdecken, und so trieben Reiselust und die Hoffnung auf

schnelle Reichtümer weiterhin zahllose Abenteurer auf die holländischen

Schiffe.

Viele kamen aus Städten und besaßen eine gewisse Bildung.

Sie hatten Reiseberichte gelesen und waren entschlossen ihre Jugendträume

zu verwirklichen. Natürlich wollten auch sie reich werden, aber es

waren meistens recht nebelhafte Vorstellungen von märchenhaften Schätzen

und Bergen aus Gold. Einer hatte sogar gehört, daß man Hammer

und Meißel mit nach Indien nehmen sollte, um die Diamanten "von den

Klippen zu kriegen". In ihrer Vorstellungswelt war der ferne Osten eine

fantastische Welt, eine Mischung aus Marco Polo und 1001 Nacht, wo barbarische

Könige, deren Schatzkammern mit Perlen und Juwelen gefüllt waren,

auf Thronen aus Elfenbein und Lapislazuli saßen. In den Krieg zogen

sie hoch auf einem Elefanten, und wenn sie getötet wurden, warfen

ihre Witwen Edelsteine ins Volk, um sich dann auf den brennenden Scheiterhaufen

zu stürzen. Ein Schreiber aus Leipzig berichtet er habe "an der Frantzösischen

Reise-Sucht kranck darnieder gelegen" und sei deshalb mit einem Freund

nach Paris aufgebrochen. Auf einem Hamburger Schiff trafen sie einen Söldner,

der bereits in Ostindien gewesen war. Dieser predigte ihnen so lange von

"Croesischen Schätzen" und "güldenen Bergen" bis sie ihre Pläne

änderten und sich in Amsterdam anwerben ließen. Dem Nürnberger

Patriziersohn Johann Sigmund Wurffbain dagegen hatten seine Eltern geraten,

das Ende des Dreißigjährigen Krieges in Ostindien abzuwarten.

Er wurde nur Söldner, weil man ihm eine Stelle als Kaufmann in Aussicht

gestellt hatte. Da er aus einer wohlhabenden Familie kam, empfand er Strapazen,

Verpflegung und Disziplin als unzumutbar und kam zu dem Schluß: Es

"wird niemand aus Fürwitz oder frembder Lust, sondern vielmehr aus

Mangel der Nahrung, oder ungebürlichen Ursachen, sich unterstehen,

für einen Soldaten bey den Engelländern, Portugiesen und Holländern,

Dienst zu nehmen". Er riet seinen Lesern solche Reisen lieber auf eigene

Kosten zu unternehmen. Aber wer hatte schon das Geld dazu? Für viele

blieb der Kriegsdienst die einzige Möglichkeit aus ihrer engen Heimat

auszubrechen.

Der Weg war meistens der gleiche. Man meldete sich in Amsterdam bei

den Rekrutierungsbüros der VOC und wurde gemustert. Das hieß

man verpflichtete sich in der Regel für fünf Jahre und erhielt

Waffen, eine Seekiste, Bettzeug und Handgeld, mit dem Kleidung und Zusatzverpflegung

gekauft werden konnte, das aber viele gleich im Hafen vertranken. Wurde

gerade keine Flotte zusammengestellt, mußte man warten, entweder

auf eigene Kosten oder im Haus eines Seelenverkäufers, eines "Zeelverkoopers"

wie sie genannt wurden. Diese nahmen stellenlose Seeleute und Söldner

bei sich auf, verköstigten sie und verkauften sie dann bei Bedarf

an Kapitäne, Reeder oder die VOC. Die Unkosten und der nicht unbeträchtliche

Gewinn des Seelenverkäufers wurden später vom Sold abgezogen.

Nach der Musterung wurden die Söldner mit kleineren Schiffen nach

Texel gebracht, wo die Flotten nach Ostindien ablegten. Mit der Seereise

begann dann für viele die Ernüchterung. Oft drängten sich

drei- bis vierhundert Mann auf dem Zwischendeck. Gesunde, Verlauste und

Kranke lagen dicht an dicht. Jeweils sieben Mann bildeten eine Back und

erhielten in einer gemeinsamen Holzschüssel ihr Essen. Es gab Gerstengrütze,

Bohnen, Erbsen, Stockfisch und Salzfleisch, dazu erhielt jeder wöchentlich

eine Ration Zwieback und am Anfang der Fahrt mehrere kleine Hartkäse.

Außerdem besaß jeder eine Kanne für die tägliche

Wasserration, zu der manchmal auch etwas Branntwein und am Anfang der Fahrt

auch Bier kamen. Wasser war immer knapp und wurde strenger rationiert bei

widrigen Winden oder wenn der Kapitän aus Eile auf Zwischenstationen

verzichtete. Nach einigen Wochen begann das Wasser zu stinken und in den

Fässern schwammen weiße Würmer. Einige Söldner berichten,

daß sie es immer durch ein Tuch siebten und nur mit zugehaltener

Nase trinken konnten. Das Essen war zwar nahrhaft, aber es gab genug Kapitäne,

die mit dem Ankauf von verdorbenem Proviant ihr Gehalt aufbesserten oder

den dafür vorgesehenen Lagerraum zum Teil für eigene Handelsware

benutzten. Konnte mit diesem Essen ein Gesunder immerhin auf bessere

Zeiten hoffen, so war es für Kranke oft tödlich. Es war schwer

verdaulich, viel zu salzig und enthielt keinerlei Vitamine. Die meisten

Opfer forderte dann auch der Skorbut, der sogenannte "Scharbock", gefolgt

von Ruhr, Dysenterie, Blattern, Wassersucht und diversen Tropenkrankheiten.

Nach der Musterung wurden die Söldner mit kleineren Schiffen nach

Texel gebracht, wo die Flotten nach Ostindien ablegten. Mit der Seereise

begann dann für viele die Ernüchterung. Oft drängten sich

drei- bis vierhundert Mann auf dem Zwischendeck. Gesunde, Verlauste und

Kranke lagen dicht an dicht. Jeweils sieben Mann bildeten eine Back und

erhielten in einer gemeinsamen Holzschüssel ihr Essen. Es gab Gerstengrütze,

Bohnen, Erbsen, Stockfisch und Salzfleisch, dazu erhielt jeder wöchentlich

eine Ration Zwieback und am Anfang der Fahrt mehrere kleine Hartkäse.

Außerdem besaß jeder eine Kanne für die tägliche

Wasserration, zu der manchmal auch etwas Branntwein und am Anfang der Fahrt

auch Bier kamen. Wasser war immer knapp und wurde strenger rationiert bei

widrigen Winden oder wenn der Kapitän aus Eile auf Zwischenstationen

verzichtete. Nach einigen Wochen begann das Wasser zu stinken und in den

Fässern schwammen weiße Würmer. Einige Söldner berichten,

daß sie es immer durch ein Tuch siebten und nur mit zugehaltener

Nase trinken konnten. Das Essen war zwar nahrhaft, aber es gab genug Kapitäne,

die mit dem Ankauf von verdorbenem Proviant ihr Gehalt aufbesserten oder

den dafür vorgesehenen Lagerraum zum Teil für eigene Handelsware

benutzten. Konnte mit diesem Essen ein Gesunder immerhin auf bessere

Zeiten hoffen, so war es für Kranke oft tödlich. Es war schwer

verdaulich, viel zu salzig und enthielt keinerlei Vitamine. Die meisten

Opfer forderte dann auch der Skorbut, der sogenannte "Scharbock", gefolgt

von Ruhr, Dysenterie, Blattern, Wassersucht und diversen Tropenkrankheiten.

In fast allen Reiseberichten sind die Seereisen auch gleichzeitig Chroniken

des alltäglichen Sterbens an Bord. Viele der Kranken waren zu schwach,

um sich zu bewegen und lagen apathisch in Urin, Eiter und Erbrochenem,

in Hitze und Gestank des Zwischendecks. Man wußte zwar noch nichts

von Vitaminen, hatte aber die Erfahrung gemacht, daß frische Nahrung

den meisten Kranken half. Deshalb versuchte man nach Möglichkeit auf

den Kanaren oder Kapverden Früchte und frisches Wasser zu laden. Klügere

Kapitäne ließen Zitronen in Fässer einlegen und dann an

die Mannschaft ausgeben. Aber wirklich schlimm wurde es in der windstillen

Region am Äquator. Dort lagen die Schiffe oft wochenlang fest und

in der mörderischen Hitze wurde das Zwischendeck zur Hölle. Ein

Söldner schreibt, daß es selbst nachts noch heißer als

in einer "Badstuben" zu Hause war. Einige verloren vor Durst und Hitze

den Verstand und sprangen über Bord. Für Schiffe, die lange am

Äquator festgelegen hatten, war die Insel St. Helena manchmal die letzte

Rettung. Danach kam das Kap der guten Hoffnung, das seinen Namen erhalten

hatte, da nun das schlimmste vorbei war. Im indischen Ozean waren die Winde

besser und man legte den Weg nach Batavia meistens in einer Etappe und mit weit

geringeren Verlusten zurück.

Doch nicht nur Krankheiten dezimierten die Mannschaften. Enge, Hitze,

Verzweiflung, Langeweile und schlechte Verpflegung förderten Gewalt

und Aggressionen. Bei Söldnern und Matrosen saßen die Messer

locker. Ein falsches Wort und es kam beim Essen und vor allem beim Spiel

zu Streit, Schlägereien und Totschlag. Natürlich waren solche

Dinge schon immer typisch für das Zusammenleben von Söldnern,

aber im Mittelalter berichten nur wenige Chronisten ganz allgemein davon

und auch die Landsknechte schrieben lieber von ihren Heldentaten. Durch

die zahlreichen Reiseberichte wird dieses vage Bild nun deutlicher. Fast

jeder, der auf den Schiffen der VOC fuhr, schreibt über Diebstahl,

Gewalt und Messerstechereien. Da sich an Karten- und Würfelspielen

um Geld der meiste Streit entzündete, waren diese streng verboten,

harmlose Brettspiele wie Dame dagegen erlaubt. Doch die Söldner ließen

sich dadurch nur bedingt von ihrer großen Leidenschaft abhalten.

So schreibt einer, daß der Profos vor allem deshalb verhaßt

war, da er nachts über das Deck schlich und lauschte, ob heimlich

gespielt wurde. Er und seine Genossen verstopften deshalb alle Löcher

mit Matratzen und planten, im Falle einer Entdeckung den Profos zu überwältigen

und über Bord zu werfen. Um trotzdem die Disziplin aufrecht zu erhalten,

bediente man sich einer ganzen Reihe barbarischer Militärstrafen.

Gepeitscht wurde schon wegen Lappalien, schlimmer war das Kielholen, wobei

der Verurteilte mehrmals mit einem Seil unter dem Kiel durchgezogen wurde,

was nur wenige überlebten. Für schwere Vergehen gab es die Todesstrafe

in Form von Hängen oder Erwürgen, manche wurden auch in Eisen

geschlossen und erst in der nächsten Garnison verurteilt. Wer im Streit

ein Messer benützte, dem wurde die Hand damit an den Mast genagelt

und er mußte sie selbst losreißen.

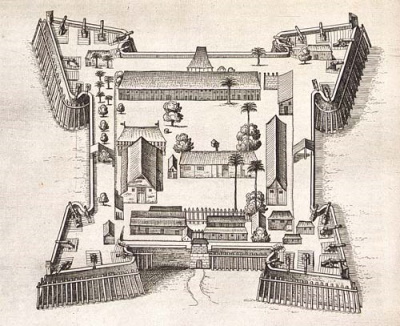

Wenn die Söldner nach den langen Strapazen endlich Java erreichten,

kamen sie in eine fremde, faszinierende Welt. Die Holländer hatten

in einem Krieg gegen den herrschenden Sultan und die konkurrierenden Engländer

das alte Jakarta zerstört und eine völlig neue Stadt errichtet,

die sie nach ihrer Heimat Batavia nannten. Batavia war fast eine holländische

Stadt mit Mauer, Wassergraben, Zugbrücken, Kanälen, breiten gepflasterten

Straßen, mächtigen Kolonialbauten und prächtigen Gärten.

In Batavia flossen die Reichtümer des Imperiums zusammen, hier saß

der Gouverneur und hier war der Knotenpunkt für die weitverzweigten

Handelsrouten. Das Kastell sollte mit seinen vier Bastionen Diamant, Rubin,

Saphir und Perle sowohl Macht wie auch Reichtum der Kompagnie demonstrieren.

In den Straßen drängten sich Holländer, Chinesen, Malaien,

Neger, Inder und Mischlinge aller Rassen. Es gab Sklaven aus dem gesamten

Archipel, aus Bali, Amboina, Macassar, Borneo und Sumatra, dazu solche

aus Bengalen, Ceylon und Madagaskar. Jeder Haushalt besaß Sklaven,

ein einfacher Handwerker manchmal nur ein halbes Dutzend und die Räte

von Indien mehrere hundert. Durch die Menge schoben sich Lastenträger,

Sänften, von Wasserbüffeln gezogene Karren und manchmal ein Elefant.

In den Kontoren und Lagerhäusern stapelten sich Baumwoll- und Leinenstoffe

aus Indien, seidene Tücher aus Persien, Bengalen und China, Zinn aus

Malaysia, chinesisches Porzellan, Tee, Opium, Salpeter, Zucker, Ebenholz

und all die Gewürze Ostasiens: Muskatblüten und -Nüsse,

weißer und schwarzer Pfeffer, Zimt und die heiß begehrten Gewürznelken

von den Molukken. Die Gärten, Marktstände, Buden und Garküchen

waren voll von exotischen Blüten, Früchten, Gerüchen und

Menschen, von denen man in Europa keinerlei Vorstellung hatte.

Wenn die Söldner nach den langen Strapazen endlich Java erreichten,

kamen sie in eine fremde, faszinierende Welt. Die Holländer hatten

in einem Krieg gegen den herrschenden Sultan und die konkurrierenden Engländer

das alte Jakarta zerstört und eine völlig neue Stadt errichtet,

die sie nach ihrer Heimat Batavia nannten. Batavia war fast eine holländische

Stadt mit Mauer, Wassergraben, Zugbrücken, Kanälen, breiten gepflasterten

Straßen, mächtigen Kolonialbauten und prächtigen Gärten.

In Batavia flossen die Reichtümer des Imperiums zusammen, hier saß

der Gouverneur und hier war der Knotenpunkt für die weitverzweigten

Handelsrouten. Das Kastell sollte mit seinen vier Bastionen Diamant, Rubin,

Saphir und Perle sowohl Macht wie auch Reichtum der Kompagnie demonstrieren.

In den Straßen drängten sich Holländer, Chinesen, Malaien,

Neger, Inder und Mischlinge aller Rassen. Es gab Sklaven aus dem gesamten

Archipel, aus Bali, Amboina, Macassar, Borneo und Sumatra, dazu solche

aus Bengalen, Ceylon und Madagaskar. Jeder Haushalt besaß Sklaven,

ein einfacher Handwerker manchmal nur ein halbes Dutzend und die Räte

von Indien mehrere hundert. Durch die Menge schoben sich Lastenträger,

Sänften, von Wasserbüffeln gezogene Karren und manchmal ein Elefant.

In den Kontoren und Lagerhäusern stapelten sich Baumwoll- und Leinenstoffe

aus Indien, seidene Tücher aus Persien, Bengalen und China, Zinn aus

Malaysia, chinesisches Porzellan, Tee, Opium, Salpeter, Zucker, Ebenholz

und all die Gewürze Ostasiens: Muskatblüten und -Nüsse,

weißer und schwarzer Pfeffer, Zimt und die heiß begehrten Gewürznelken

von den Molukken. Die Gärten, Marktstände, Buden und Garküchen

waren voll von exotischen Blüten, Früchten, Gerüchen und

Menschen, von denen man in Europa keinerlei Vorstellung hatte.

Die Neuankömmlinge waren überwältigt. Das Staunen begann

gleich mit der Ankunft, wenn zahllose kleine Boote die Schiffe umschwärmten

und den Ausgezehrten exotische Früchte und Speisen verkauften. Fast

alle Berichterstatter machten sich die Mühe die verschiedenen Früchte

zu beschreiben: Ananas, Melonen, Bananen, Papayas, Mangos und Pampelmusen.

In der Stadt beglotzten sie die tausend Völkerschaften in ihren fremdartigen

Kleidern, Chinesen mit langen Seidenhemden und Pantoffeln, Inder mit geölten

Haaren, schwarze Sklaven, einheimische, mit Federn geschmückt Söldner

mit bunt bemalten Schilden, seltsamen Waffen und Musikinstrumenten, Frauen

in durchsichtigen Leibchen und Saris. Sie besuchten chinesische und malaiische

Hochzeiten, blumengeschmückte Prozessionen mit riesigen Pauken, chinesische

Theateraufführungen und Hahnenkämpfe. Fast jeder bewunderte die

Anmut und den reichen Schmuck der einheimischen Tänzerinnen. Einer

schreibt begeistert über die fremden Sitten und Gebräuchen und

der Schönheit der Stadt, wo sogar die Bastionen mit Magnolien und

Limonen bepflanzt waren. Er beteiligte sich an Jagden auf Krokodile, Nashörner,

Tiger und Büffel. Ein anderer fraß einmal so viele Mangos bis

ihm schlecht wurde. Andere sahen Elefantenjagden auf Ceylon. Wer hatte

im Europa des 17. Jahrhunderts schon jemals solche Tiere gesehen? In Batavia

und Colombo mußten die Söldner vor Elefanten exerzieren, damit

diese ihre Scheu vor dem Musketenfeuer verloren.

Natürlich hatte die VOC ihre Söldner nicht als bezahlte Touristen

geworben, aber große Kriege waren in Ostindien relativ selten. Die

Kolonialmächte vermieden nach Möglichkeit Konflikte mit mächtigen

Herrschern, schützten ihre Handelsniederlassungen mit Garnisonen und

eroberten lediglich kleinere Inseln. Zur Sicherung der exorbitanten Gewinne

war eine Monopolstellung im Handel von zentraler Bedeutung. Dazu jagte

man zwar auch die Schiffe der Konkurrenz, versuchte aber vor allem mit

den einheimischen Fürsten entsprechende Verträge zu schließen.

Wenn das Erscheinen der Flotte nicht ausreichte einen Fürsten zur

Unterschrift zu bewegen, landeten die Söldner und sorgten mit gezieltem

Terror für die notwendige Einsicht.

Oft rebellierten die Eingeborenen, wenn die Flotte weg war. Aber die

modernen Forts mit ihren Geschützen konnten sie nicht erobern, und

die Aufstände wurden wieder mit der altbewährten Brutalität

niedergeschlagen. Letzten Endes fügten sie sich und lieferten ihre

Gewürze in den Kontoren der VOC ab. Für Schwierigkeiten sorgten

lediglich englische Schiffe, die die Eingeborenen aufwiegelten und mit

Musketen versorgten, um ebenfalls an die begehrten Gewürze zu kommen.

Doch die Fregatten und Landungstruppen der VOC wurden meistens schnell

mit diesen Unruhen fertig. Die Söldner brannten einige Dörfer

und Felder nieder und versorgten den Sklavenmarkt in Batavia mit neuem

Nachschub. Bis Mitte des Jahrhunderts hatten sie die Inseln des Archipels

so dauerhaft "befriedet", daß viele ihre gesamte Dienstzeit ruhig

in den Garnisonen verbringen konnten.

Oft rebellierten die Eingeborenen, wenn die Flotte weg war. Aber die

modernen Forts mit ihren Geschützen konnten sie nicht erobern, und

die Aufstände wurden wieder mit der altbewährten Brutalität

niedergeschlagen. Letzten Endes fügten sie sich und lieferten ihre

Gewürze in den Kontoren der VOC ab. Für Schwierigkeiten sorgten

lediglich englische Schiffe, die die Eingeborenen aufwiegelten und mit

Musketen versorgten, um ebenfalls an die begehrten Gewürze zu kommen.

Doch die Fregatten und Landungstruppen der VOC wurden meistens schnell

mit diesen Unruhen fertig. Die Söldner brannten einige Dörfer

und Felder nieder und versorgten den Sklavenmarkt in Batavia mit neuem

Nachschub. Bis Mitte des Jahrhunderts hatten sie die Inseln des Archipels

so dauerhaft "befriedet", daß viele ihre gesamte Dienstzeit ruhig

in den Garnisonen verbringen konnten.

Doch das Leben in den kleinen weit verstreuten Forts hatte andere Tücken.

Viele Inseln waren als Fieberhöllen gefürchtet. Hinzu kam, daß

auch hier immer wieder einige Kommandanten die Gelegenheit nützten,

sich an der Nahrung zu bereichern. Aber fast noch schlimmer als die Krankheiten

war die im wahrsten Sinne des Wortes tödliche Langeweile. Die Söldner

bekämpften sie mit ihren altbewährten Mitteln: Suff, Spiel und

Streit. Es war sicher nicht ganz so übel wie auf den Schiffen, aber

im Laufe der Jahre kam einiges zusammen. Duelle, Messerstechereien, Totschlag

und die folgenden Strafen forderten meistens mehr Opfer als Kriege und

Strafexpeditionen. Wurffbain war fünf Jahre auf Amboina und dort geschah

einfach nichts. Er schreibt über Ruhr, Wassersucht, Fieber, Blattern,

Pocken und Beriberi und kam zu dem Schluß, daß auf Amboina

die ungesunde Luft mehr Europäer aufgerieben hätte, als die Waffen

der Eingeborenen. Die einzige Abwechslung scheinen Schiffe und Gerichtstage

gewesen zu sein. Die ersteren waren selten, die anderen eine regelmäßige

Abwechslung in der Monotonie. Akribisch notierte Wurffbain wieviele Personen

gegeißelt, gebrandmarkt, gewippt, verbannt, gerädert, gehängt,

enthauptet, stranguliert und erschossen wurden. Die Ursachen - Konspiration,

Gotteslästerung, Ehebruch, Blutschande, Mord, Totschlag, Desertion,

Sodomie und die Flucht von Sklaven - verraten viel über den Alltag in

einem kleinen Fort am Ende der Welt. Gewalt und die entsprechenden Strafen

findet man zwar in allen Reiseberichten, aber nur Wurffbain schreibt so

ausführlich darüber, da sich sonst auf Amboina absolut nichts

ereignete, was ihm berichtenswert schien. Klatschgeschichten, ein Dutzend

Schiffe, das Einfangen entlaufener Sklaven und alle ein, zwei Monate ein

Gerichtstag waren die Glanzlichter seines fünfjährigen Dienstes.