Realitätsferne Einzelkämpfer

Viele, die sich etwas ernsthafter für Militärgeschichte interessieren, sehen sich auch gerne Historienfilme an, um zu sehen, wie das eine oder andere ihrer Lieblingsthemen umgesetzt wurde. Das ist natürlich je nach Film mal besser und mal schlechter gelungen. Unter all den ignoranten Schlampereien, der bewussten Verdrehung historischer Fakten und den banalen Heroisierungen sticht jedoch allzu oft ein Sache ganz besonders hervor, und das ist die grundsätzlich falsche Darstellung von Schlachten.

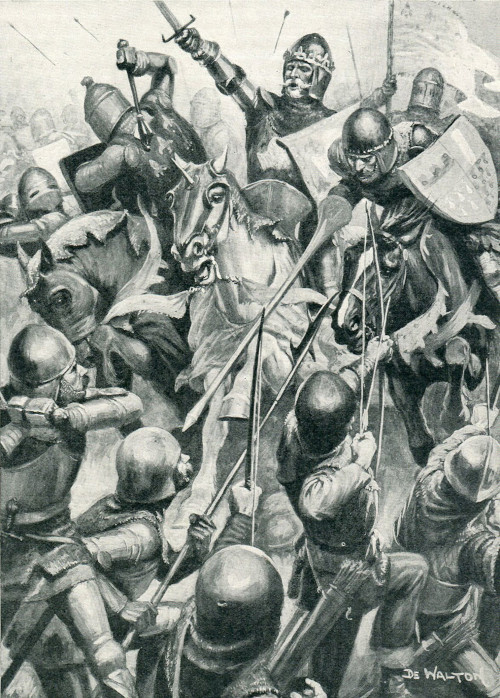

Meistens stürmen zwei Gruppen unter großem Geschrei, der oder die Protagonisten an der Spitze, aufeinander los. Nach dem Zusammenprall löst sich dann alles in Einzelgefechte auf, wobei der Held voranschreitend praktisch mit jedem Hieb einen Gegner fällt. Diese Szenen werden immer spektakulärer, akrobatischer und bombastischer choreografiert, und werden dabei oft zum zentralen Ereignis des ganzen Films. Daran wäre wenig auszusetzen, wenn lediglich die Opferzahlen übertrieben wären

Leider ist aber an der ganzen Geschichte so gut wie nichts wahr. Es mag sein, dass Stammeskrieger sehr einfach strukturierter Gesellschaften manchmal so aufeinander losgegangen sind. Sobald man jedoch den Bereich organisierter Kriegsführung betritt, findet man ein derartiges Verhalten nur selten, und dann grenzte es an Selbstmord. Der Historiker und Spezialist für mittelalterliche Militärgeschichte Clifford J. Rogers schreibt dazu: “Modern depictions of medieval battle in film and fiction often involve a chaotic muddle of men dodging and leaping, striking to the front and side, all intermingled, but such scenes were rare in real medieval engagements.”

Sobald größere Gruppen in die Schlacht ziehen, kämpfen sie in einer organisierten Formation. Meistens ist dies eine Art Phalanx, die bereits auf den ältesten Schlachtendarstellungen deutlich erkennbar ist. Ursprünglich handelt es sich dabei um einen festen Block, der nach außen durch Schilde und Lanzen geschützt ist. Aber auch als im Spätmittelalter auf Schilde verzichtet wurde, behielt der feste Block seine Bedeutung. Bei Schweizern, Landsknechten und Spaniern wurde er dann praktisch zur alles dominierenden Kampfform. Selbst als sich die Feuerwaffen endgültig durchgesetzt hatten, verloren die Blöcke zwar ihre Tiefe; die feste Form blieb aber entscheidend. Gegen gut ausgebildete Linieninfanterie und ihr diszipliniertes Salvenfeuer, blieb selbst der Ansturm der tapfersten Krieger fast immer chancenlos.

Bei festen Formationen konzentrieren sich Bewaffnete auf engstem Raum. Zusätzlich gibt sie schwächeren Gliedern den notwendigen moralischen Rückhalt. Vor allen Dingen ist es aber der Druck der Masse, dem vereinzelte Gegner nichts entgegen zu setzen haben. Sie werden förmlich niedergewalzt, was ja das Wort “Phalanx” im Ursprung bedeutet.

Trafen zwei Phalangen in einer Schlacht aufeinander und beide hielten beim Zusammenstoß stand, begannen die Frontreihen zwar mit Schwertern und Spießen nach Lücken zu suchen. Viel Platz für herausragende Heldentaten war allerdings nicht. Normalerweise war eine Phalanx 8 bis 12 Glieder tief, und die hinteren schoben mit aller Kraft. Die gegnerische Phalanx wurde hauptsächlich durch den Massendruck durchbrochen. Und erst danach, wenn eine Partei begann zu fliehen, gab es für sie die wirklich schweren Verluste. Diejenigen, die tatsächlich einen Gegner getötet hatten, hatten diesen also höchstwahrscheinlich bei der Flucht von hinten erschlagen; vorher hatten sie lediglich geschoben.

Die große Masse der Opfer gab es, wenn die feste Formation durchbrochen war. Und daran änderte sich bis zur Einführung automatischer Waffen relativ wenig. Ausnahmen gab es lediglich, wenn ein Heer ohne feste Aufstellung überrascht wurde, oder eine Schlacht über verschiedene Phasen lange unentschieden hin- und herwogte. Deshalb kam es normalerweise darauf an, stur auszuhalten, die Reihen zu schließen und die Formation zu halten. Die dafür notwendige Disziplin fand man nur bei professionellen Truppen. Grandiose Attacken mit akrobatischen Fechteinlagen überließen sie aufgeregten Anfängern oder dem impulsiven Adel.

Die Vorteile des Kampfes in Formation beschränkten sich aber nicht nur auf die Infanterie; auch für die Reiterei war es entscheidend möglichst geschlossen zu bleiben und anzugreifen. Einzelne Reiter oder kleinere Gruppen wurden dabei regelrecht weggefegt. Mehrere bedeutende Schlachten wurden dadurch entschieden, dass der Gegner durch eine vorgetäuschte Flucht dazu verleitet wurde, seine Formation aufzulösen (z.B. Hastings 1066, Liegnitz 1241 oder Tagliacozzo 1268). Der Einsatz von Rittersöldnern, die streng diszipliniert in Formation agierten, brachte in Norditalien die Wende von den städtischen Milizen zu den professionellen Heeren der Condottieri (z.B. Montecatini 1315 und Altopascio 1325).

Am deutlichsten zeigt sich die Qualität von Truppen aber bei einer Niederlage. Nur den besten gelingt es auch in verzweifelter Situation noch die Formation zu halten. Oft verkaufen sie ihr Leben nur so teuer wie möglich, manchmal gelingt ihnen aber auch ein geschlossener Rückzug. Während bei der Schlacht von Issos (333 v.Chr.) üblicherweise Alexander der Große als jugendlicher Held und Feldherr bewundert wird, sollte man die griechischen Söldner, die auf persischer Seite kämpften, nicht vergessen. Sie zogen sich nach der Schlacht in guter Ordnung zurück, und erreichten die sichere Küste, obwohl die siegreichen Makedonen über eine starke Kavallerie verfügten und die Fliehenden verfolgten.

Als das dänische Heer 1500 von den Dithmarscher Bauern vernichtend geschlagen wurde, gelang den Resten der Schwarzen Garde, die vorher allein gegen die Bauern gekämpft hatte, ein geordneter Rückzug, während der dänische und Schleswig-Holsteinische Adel und die Landwehr in dem Chaos zum Großteil erschlagen wurden. In der Schlacht bei Rocroi (1643) hielten die schwer dezimierten spanischen Tercios auch dann noch aus, als die Schlacht verloren und alle anderen geflohen waren. Den letzten wurde deshalb erlaubt mit Waffen und Fahnen abzuziehen.

Am beeindruckendsten ist aber sicher die Liste der Schlachten, die durch überhastete Angriffe verloren wurden. Zu den herausragendsten Beispielen zählen die Sporenschlacht von Kortrijk 1302, Halmyros 1311, Crécy 1346, Aljubarrota 1385. Ohne die Unterstützung der verachteten Infanterie wurde ein gut geordneter Gegner angegriffen, der zudem das Gelände zu seinem Vorteil nutzte. Das Resultat waren regelrechte Massaker, aus denen aber relativ wenig gelernt wurde.

Erfahrene Feldherren hatten konstant Probleme mit den Eitelkeiten und der Ruhmsucht ihrer adligen Kämpfer. Das bekannteste Beispiel ist vielleicht das des blinden Johann von Luxemburg des Königs von Böhmen. Er nahm als Söldnerführer an der Schlacht von Crecy teil. Obwohl er nichts sehen konnte, bat er seine Begleiter, ihn ins Gefecht zu führen, damit er “wenigsten einen Schlag machen” könne. Diese nahmen ihn in die Mitte und führten ihn zu den englischen Linien, wo sie dann alle ein völlig nutzloses aber sicher ruhmreiches Ende fanden.

Der Adel wurde dazu erzogen ritterlichen Idealen zu folgen. Dazu waren Zweikämpfe, individuelle Heldentaten notwendig, nicht der disziplinierte Kampf in einer anonymen Masse. Allerdings muss man zu ihrer Entschuldigung anmerken, dass diese unrealistische Weltsicht fast die gesamte Literatur, die Erzählungen und Mythen dominierte. Alles drehte sich um die individuellen Abenteuer der Helden. Schon der Kampf um Troja wurde weitgehend auf den Zweikampf zwischen Hector und Achilles reduziert. Später verliert Odysseus seine überflüssige Mannschaft, um endlich allein seine Abenteuer zu bestehen. In den Ritterromanen des Mittelalters ziehen Einzelne aus, auf der Suche nach Aventiure und Prinzessinnen in Not.

Bereits um 1600 zeigte Cervantes mit seinem Don Quijote die ganze Absurdität dieser Weltanschauung. Auf den Schlachtfeldern wurden dies Armeen immer größer und anonymer. Ein Trend der sich über mehrere Jahrhunderte verstärkte. Es kam das Zeitalter der Massen mit Maschinengewehren, Atombomben, und zwei Weltkriegen, in denen man die Toten am besten nach Millionen zählte.

Legenden, Mythen und große Heldenepen werden nun in Hollywood verarbeitet. Doch leider muss man feststellen, dass von den gigantischen Errungenschaften der Moderne, eigentlich fast nur die technischen Fortschritte genutzt werden. An der Erzählperspektive, der Konzentration auf den längst obsoleten Helden hat sich wenig geändert.

Eine gutes Beispiel ist der Film 300 (2006) von Zack Snyder. Bei dem Kampf der 300 Spartaner gegen die überwätigende persische Übermacht, kam der Phalanx entscheidende Bedeutung zu. Snyder führt sie zwar schön zum Beginn der Schlacht vor, hält es dann aber nicht lange aus. Denn bereits nach ungefähr eineinhalb Minuten löst sich die Phalanx auf, und die Spartaner – allen voran Leonidas – gehen zur individuellen Action über. Das mag sicher die Erwartungshaltung der Kinobesucher befriedigen, hat mit der Realität aber leider absolut nichts zu tun. Aufgelöst kämpfende Hopliten wären Leichtbewaffneten schnell zum Opfer gefallen, wie man an an den Beispielen von Sphakteria (425 v.Chr.) oder Lechaeum (391 v.Chr.) sehr schön sehen kann.

Nichts gegen Actionkino. Bei Die Hard, Lord of the Rings, Indiana Jones oder Star Wars ist an solchen Szenen meistens wenig auszusetzen. Wird aber Geschichte thematisiert, ist man schnell auf dem Niveau uralter Kriegspropaganda: “Jeder Schuss ein Russ. Jeder Stoß ein Franzos”. Es wird suggeriert, man müsse nur richtig unbedarft drauhauen, dann ginge die Sache schon gut.

Leider kommen Historienfilme bei der Darstellung von Schlachten kaum über Lord of the Rings hinaus. Eine besonders angenehme Ausnahme ist deshalb, dass ausgerechnet in einem Fantasyfilm dieser Sachverhalt direkt thematisiert und dann vom Kopf auf die Beine gestellt wird. In dem Kapitel “Battle of the Bastards” der TV-Serie Game of Thrones, lässt sich der edle – aber eben auch naive – Held Jon Snow von seinem Widersacher, dem Erzschurken Ramsay Bolton, zu genau einem dieser unüberlegten Angriffe provozieren, durch die Schlachten normalerweise verloren wurden. Kurz darauf sind die tapferen Helden hilflos von einem Schildwall eingezwängt. Zwar kommt in letzter Minute dann doch noch die Rettung; am idiotischen Verhalten des Helden ändert es aber wenig.

George R. R. Martin, dem dieser Realismus sicher zu verdanken ist, hat zwar nie vorgegeben über Geschichte zu schreiben, für seine Fantasy-Serie aber dennoch intensive Recherchen zur mittelalterlichen Militärgeschichte betrieben. Bei besagter Schlacht ließ er sich unter anderem wahrscheinlich von Azincourt (1415) inspirieren. Dort ließ sich der weit überlegene französische Adel zum Angriff provozieren und endete von der eigenen Masse behindert kläglich vor den festen englischen Reihen.

Martins Verdienst wird noch deutlicher, wenn man sich den Film The King (2019) von David Michôd ansieht. Anstatt auf historische Studien stützt sich Michôd hauptsächlich auf die Königsdramen Shakespeares. Das Ergebnis ist dann entsprechend heroisierend. Wie Jon Snow fordert der edle Henry V. seine Gegner geradezu penetrant zu Zweikämpfen, die er dann gewinnt, obwohl sie historisch nie stattgefunden haben. Bei der Schlacht von Azincourt wird zwar etwas von dem berühmten Gedränge gezeigt, allerdings nur um dann im Stil von 300 zügig zu den heroischen Heldentaten des Königs überzugehen.

Die völlig unrealistische Darstellung von Kämpfen wird auch nicht besser, wenn sich Filme mehr der modernen Zeit annähern. Viel eher ist das Gegenteil der Fall. Im modernen Actionfilm nimmt das oft geradezu surreale und groteske Züge an. Feuerwaffen werden zwar enthusiastisch eingesetzt, und je moderner die Zeit, desto mehr wird geballert. Doch trotz dieser oft bombastischen Feuerwerke, sterben wichtige Personen eigentlich nie an einer Kugel. Irgendwann versagen die Waffen und es wird mit Messern und ähnlichem, letzten Endes mit bloßen Händen die Entscheidung gesucht. Die Lichtschwerter in den Star Wars Filmen sind da nur die logische Konsequenz.

Als das Mittelalter zu Ende ging starb der bereits zu Lebzeiten legendäre Held Bayard, den viele für den letzten “Ritter ohne Furcht und Tadel” hielten, 1524 durch den Schuss einer Arkebuse. Zwei Jahre später wurde Giovanni delle Bande Nere, oft als der letzte große Condottiere bezeichnet, von einem Falconet tödlich verwundet. Gustav Adolf und Karl XII. die letzten europäischen Könige, die im Kampf fielen, wurden von anonymen Schützen eher zufällig getötet.

Obwohl in modernen Kriegen niemand mehr in geschlossenen Formationen kämpft, ist Teamwork nach wie vor von entscheidender Bedeutung. Die Infanterie kämpft in SWAT-Teams und auf dem Schlachtfeld dominiert das Gefecht der verbundenen Waffen. Einzelne Heißsporne (das Vorbild dieses Ausdrucks ist in dem Film The King zu sehen), die schwertschwingend losstürmen, sind dabei nicht hilfreich. Die Spieleindustrie hat diese Einsichten inzwischen weitgehend integriert; in Actionfilmen dagegen wird nach wie wie zu Homers Zeiten gekämpft.

Niemand bekommt bei einen professionellen Job als Söldner, weil er gut im Combatschießen, in Kung Fu oder Karate ist, sondern weil er als Ex-Soldat gelernt hat, Befehlen zu folgen und im Team kämpfen kann. Drogenkartelle rekrutieren genau aus diesen Gründen immer wieder gerne Ex-Special-Forces; Typen mit dicken Armen, die gerne große Kanonen schwingen und sich für Bruce Willis oder John Wick halten, haben sie genug.

© Frank Westenfelder

Sehr netter kleiner Artikel. Die Bastardschlacht ist wirklich ne nette Subversion. Jon wird ja nicht nur umstellt sondern ist Anfangs ganz alleine da, wie der Stereotype Actionhero. In irgendeine meiner Geschichten muss ich auch mal sowas thematiseren.

Anzufügen wär vielleicht noch, dass der “Schildwall” in der Schlacht auch Pavesen und Piken hat. Wirklich sehr “grounded”.

[…] Realitätsferne Einzelkämpfer […]

Ich bin irgendwann einmal auf den Wikipedia Artikel zur Schlacht von Dupplin Moor im Jahr 1332 zwischen Schotten und Engländern gestoßen. Der Schlachtverlauf ähnelt der Schlacht der Bastarde bei Game of Thrones in vielen Punkten. Schottische Befehlshaber, die überhastet zu Pferde angreifen, während die Truppen zu Fuß nachrücken und auf einen Speerwall auflaufen. Englische Bogenschützen, die leicht bis gar nicht gerüstete Schotten abschießen und Schotten, die sich gegenseitig beim Vormarsch zerquetschen. Es fehlte eigentlich nur der rettende Kavallerieangriff.

Bei den Einzelkämpfen der Ritter und ihrer Impulsivität kommt neben dem ritterlichen Idealen auch noch hinzu, dass sie Ruhm sammeln mussten, um innerhalb ihrer Schicht Karriere machen zu können. Derjenige, der Heldentaten beging und Prestige sammelte, wurde bekannt und konnte damit auf Lehen und Hofämter hoffen. Junge Ritter wurden also fast schon zum Hasardeurtum genötigt. Besonders, wenn sie aus dem Niederadel kamen oder nachgeborene Söhne waren und sich ihr Vermögen erst aufbauen mussten.

“Es mag sein, dass Stammeskrieger sehr einfach strukturierter Gesellschaften manchmal so aufeinander losgegangen sind”

Wenn man zumindest die Kentnisse über die Zulus vor der Zeit von König Shaka und seinen Reformen nimmt, war das eher genau anders herum. Die haben eher das “Prinzip Truthahn” gewählt und sich eher protzig aufgeblasen. Oder die antike Mythologie, die voll von Duellen zwischen Häuptlingen ist, während dahinter die Getreuen fleissig anfeuern.